又是一年记者节。气象记者,他们的“现场”,在风云变幻处,在暴雨滂沱时,在烈日炙烤下。

2025年,有这样一群人,他们跨越万水千山、足迹遍布全国:追寻红色气象血脉,在历史长河中挖掘那些鲜为人知却熠熠生辉的故事;奔赴冰雪盛会现场,用镜头与文字定格激情瞬间;走向世界舞台,向国际社会讲述中国气象故事、传递中国声音……让我们撷取那些闪光的片段,致敬每一位风雨兼程的气象新闻工作者,感谢每一次直抵人心的记录——气象记者的足迹,早已与风云同行,与时代共进。

崔国辉:在天安门见证盛世荣光

2025年9月2日,崔国辉在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动新闻中心参加记者见面会

9月3日清晨,承载着民族记忆的长安街在晨光中显得格外庄重。在这个历史与现实的交汇点上,我作为记者亲历了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会纪念活动。

虽彻夜未眠,但当我踏入庄严的天安门广场时,所有疲惫都被前所未有的激动所取代。八十载岁月峥嵘,八十载山河巨变。那一刻,我只想竭尽所能地记录下这一切。

天安门广场的每一处细节都是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会纪念活动的重要组成部分。因此,在天亮前,我几乎走遍天安门广场的每一个角落,尽可能抓细节做报道。

旭日初升,礼乐声起,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会纪念活动正式开始。我沉浸在这震撼人心的氛围之中,同时努力保持职业的冷静与专注,用笔、镜头、音频设备记录下每一个值得铭记的瞬间。当那句掷地有声的“打击范围覆盖全球”的解说词响起时,当全场一遍遍响起雷鸣般掌声欢呼声时,当和平鸽展翅高飞、众人齐声高唱《歌唱祖国》时,我的眼泪夺眶而出。

在现场,文字记者笔走龙蛇,摄影记者捕捉瞬间,新媒体记者创新表达,每个人都以不同的方式记录着这个历史时刻。从某种意义上来说,在现场开展报道的媒体记者队伍,也在以另一种形式接受全国人民的检阅。

回首这段经历让我意识到,记者不仅是一份职业,更是一种使命。在这特殊时刻,这份使命显得更加庄严而神圣。

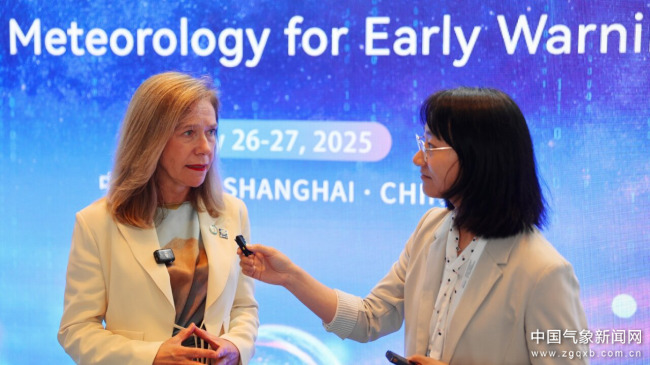

徐嫩羽 “一把钥匙”的全球回响

徐嫩羽(右)采访世界气象组织秘书长席列斯特·绍罗

7月,世界人工智能大会的现场,我作为记者,见证了全民早期预警中国方案“妈祖”(MAZU)的发布。于我而言,能见证、记录、传播这一重要时刻,是一段满载收获的成长旅程。

我见证的,是合作共识落地生根的动人瞬间。当中国气象局局长陈振林将象征城市多灾种早期预警智能体的“钥匙”郑重交到蒙古和吉布提两国代表手中时,全场掌声雷动,而我的心也随之一震。这不仅仅是一次技术成果的移交,更是信任与责任的传递。更令我感动的是,蒙古国气象局局长主动提出接受采访。这不仅是技术成果的共享,更是国际友谊与信任的具象化,让我深切感受到全球携手推动早期预警行动的温度与力量。

我记录的,是中国智慧走向世界的铿锵回响。一句简单的西班牙语“HOLA”(你好),拉近了我与世界气象组织秘书长席列斯特·绍罗的距离,也为我赢得了一次难得的专访机会。当她深入阐述中国气象早期预警时,我倍感自豪,因为中国案例正获得越来越多关注与认可。

我传播的,是科技与人文融合的浪漫。我们通过融媒体报道,全方位呈现“妈祖”(MAZU)。新华社、人民日报、中央电视台等媒体推出多篇深度报道,美国、英国等国近200家外媒转载。相关内容被网友誉为“中国人的浪漫”,众多外国网友也表示赞赏。

随着气象国际合作的不断深化,我深感使命在肩。未来,我将继续记录每一个推动全球合作的精彩瞬间,贡献自己作为记录者、见证者与参与者的绵薄之力。

马楠:镜头下的传承

在陕西志丹县苹果科技实验示范基地,马楠(右一)正在进行拍摄

作为中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)驻陕西记者站的一员,今年7月,我随“人民气象事业创建80周年”中央媒体走基层看气象主题采访活动报道组走进延安,踏上这片承载初心的红色热土,追寻一段跨越八十年的红色血脉。

在人民气象事业发源地——延安气象台旧址的复原窑洞里,时间仿佛凝固,墙上一张泛黄的《延安气象台观测报表(1945年10月)》静静地阵列着。这些褪色的墨迹,是一个个手抄的温度数据,前辈们就是在这样简陋的条件下,观测风云变幻。

历史的回响,并未停留在旧日窑洞之中。它穿越时空,在今日的志丹县苹果科技实验示范基地里得到了温暖而生动的回应。成排的果树,沉甸甸的果实已悉数套袋。一名脸庞刻满风霜的老果农,指着手机上收到的天气预报和防雹提示,向我们讲述如何依靠这“天时”,安排疏花、套袋、采摘,将祖辈“靠天吃饭”的无奈,转为今天“知天而作”的从容。

脚下,是人民气象事业启航的红色热土;眼前,是惠泽于民的丰硕成果。历史与当下在此刻交汇,我迅速按下快门——定格的不只是画面,更是一场跨越时空的对话,一次对“气象服务国家、服务人民”初心使命最深刻、最动人的诠释。

王亮:记录山海间的气象坚守

王亮(右二)跟随“绿镜头·发现中国”中央媒体走基层看气象主题采访活动报道组在安多县气象局采访

北纬16.8°、东经112.3°。今年年初,我跟随前往海南省三沙市永兴岛轮换值班的三沙市气象局副局长黄明旺,跨越蔚蓝南海,开启了“新春走基层”的采访。在这里,气象工作者克服高温、高湿、高盐、高日照辐射,爱国爱岛、观风测雨,在“来不及孤独”的南海守护安澜。

海拔4800米!在喜迎西藏自治区成立60周年之际,探访世界最高有人值守气象站——安多气象站。一代代气象工作者坚守于斯、追梦于斯,在新时代续写着属于他们的传奇。安多气象工作者就像格桑花,看似柔弱,根却扎得很深、很深。在这片长不出大树的苦寒之地,长成了一棵棵参天大树!

2025年是人民气象事业创建80周年,从海南三沙到西藏安多,从冬日“新春走基层”到“绿镜头·发现中国”中央媒体走基层看气象主题采访活动报道,我走过海岛,也踏上高原。从中,我真切地感受到“忠诚为民、精准及时、创新奉献”的气象优良传统,我深知,讲好气象故事,是我们气象新闻工作者肩负的责任与使命。

张艺博:直击冷流雪观测现场

张艺博(右一)在采访现场与试验队员合影

在我国山东半岛的烟台、威海地区,有一种独特的降雪现象——冷流性降雪。它成因特殊、来势迅猛,常伴随强风与暴雪,致灾性强,且预报难度大,给当地居民的生产生活带来诸多困扰。为破解这一气象难题,气象部门近年来组织开展了大规模的冷流雪观测试验。今年“新春走基层”期间,我有幸跟随科研团队深入观测一线,亲历了一场与风雪同行的科学追击。

这是我第一次近距离接触雪花的“科学肖像”。原来,每一片飘落的雪花,都能被精密仪器捕捉其形态与轨迹——它们拥有专属的高速摄像机,配有“闪光灯”,还能多机位同步拍摄,定格雪花下落的每一个瞬间;当雪势加大,激光雷达启动工作,一道道绿色光柱划破夜空,如梦似幻,仿佛极光降临人间。

更让我触动的是那些在风雪中坚守的科研人员。他们顶着刺骨的寒风一遍遍调试仪器,在厚厚的积雪中深一脚浅一脚地记录数据,将冷流雪这个“难以预报”的自然现象,逐步变为可监测、可预警、可防范的科学课题。

作为记者,我想用笔和镜头,讲好这群追雪人背后的故事——不是为了赞美风雪,而是为了铭记那些在风雪中逆风前行的人。

刘淑乔:让世界听见中国气象之声

刘淑乔(左二)正在采访世界气象组织主席阿卜杜拉·艾哈迈德·阿尔曼杜斯

从北京外国语大学高级翻译学院毕业后,我怀揣初心与热忱,投身气象领域国际报道与对外传播工作。手握一支笔,随时带着一支采访话筒,工作让我深感荣幸,因为作为一名中国气象事业的“发声者”,我用中英双语讲述一个个真实而动人的中国气象故事,展现我国在气象科技、防灾减灾、应对气候变化等方面取得的卓越成就。

今年,我以双语为纽带,奔走于杭州、南昌、青岛、成都、银川、鄂尔多斯等地,深入一线,记录中国气象走向世界的坚实步伐。我四次专访世界气象组织(WMO)主席阿卜杜拉·艾哈迈德·阿尔曼杜斯先生,他不仅高度评价中国在全球气象治理中的引领作用,更盛赞“中国方案”为世界提供的宝贵经验;两次对话约旦气象局局长拉埃德·拉菲德先生,他对中国早期预警系统的实践成果表示由衷钦佩,并期待中约深化合作;时隔七年,我有幸再度采访82岁高龄的美国著名气象学家詹姆斯·珀多姆教授,聆听他对于风云气象卫星发展与气候变化下人类使命的见解......每一次采访、每一个瞬间,都记录下思想的交汇与观点的碰撞,更凝聚着合作的温度。在捕捉这些温暖人心的情感片段的过程中,我更加坚定了自己的使命:用语言的力量和专业的传播,让世界听见和看见新时代的中国气象。

张晓卿:书写亚冬会冰雪答卷

张晓卿(右一)在亚布力二锅盔山上拍摄气象工作人员安装气象设备

作为中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)驻黑龙江记者站的一员,我有幸历时18个月,全程参与报道2025年哈尔滨亚洲冬季运动会(以下简称“亚冬会”)从筹备到赛时的气象保障服务工作。凭借相关报道,我连续两年(2023年、2024年)获黑龙江省新闻奖。

自哈尔滨市获得亚冬会举办权的那一刻起,我便与亚冬会产生了紧密连接。我看到黑龙江气象工作者在风雪交加的山林中寻找最佳位置,运送几百公斤的钢架布设气象站点,用双脚在陡峭嶙峋的高山上踏出一条“自己的路”;看到每天天未亮,他们就前往海拔一千多米的亚布力山顶,在凛冽寒风中进行赛时数据监测,保障每一项比赛顺利完成;看到全国优秀预报员集结于“冰城”,加密会商研判,将一份份赛事服务专报送到服务对象手中......

何其有幸,我能够用镜头见证“尔滨”与“亚冬会”的再次“握手”,见证黑龙江气象工作者在每一个重要时间节点交出的精彩答卷。未来,我也将继续用镜头为媒,以气象之名,写下新时代的生动注脚。

张妍:“一个拳头”打出宣传新范式

张妍(右一)录制Vlog,带公众走进上海合作组织峰会气象服务现场。

作为中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)驻天津记者站的一员,我已耕耘十三载,发表图文报道与融合媒体作品1400余篇,其中参与主创的“海上石油平台气象人”系列报道入选“2023年度全国十大气象好新闻”。随着融媒体技术的飞速发展,新闻宣传工作对从业者的综合能力提出了更高要求——从传统的“采、编、写、发”向“采、编、播、录、摄、剪”一体化转型,倒逼我们必须不断拓展技能边界,提升全链条业务能力。

2025年8月31日至9月1日,上海合作组织峰会在天津举行。我与同事提前制定详细方案,凝练出“一个拳头”宣传模式:在“消息”报道、“综述”呈现、“人物纪实”平面媒体报道之外,用“融媒体图文”彰显科技支撑力量,外加“短视频”出镜形式带公众走进服务现场。这套立体化、分层次、全渠道的宣传策略,不仅全面展现了天津气象部门在活动保障中的担当作为,也实现了传播效果的最大化。而对我个人而言,这不仅是一次成功的实战检验,更是一次对适配融媒体气象宣传新路径的探索突破,为今后服务保障积累了宝贵经验。

王天巍:见证全运会点点滴滴

王天巍(左一)在采访第十五届全国运动会和特残奥会气象服务保障

当“运动之风”吹遍粤港澳,当木棉花开满羊城街头,今年4月23日,我们迎来了第十五届全国运动会和特残奥会(以下简称“全运会”)开幕式倒计时200天演练,气象应急车、智慧气象服务滚动大屏、微型气象自动站等全部就位,我的相机也就位了......

“咔咔咔”,几十张照片尽收囊中,记录着演练的每一个瞬间。作为全运会气象新闻报道的一员,我用镜头和笔尖,见证着全运会科普宣传的点点滴滴。

从茂名定向赛场上伴着荔枝清香的第一场直播,到湛江女足比赛中精准“抢”出降水间隙中的比赛窗口,再到清远摔跤场上与天气“斗智斗勇”的妙趣……为了让严谨的气象知识“活”起来,我不断尝试。半年多来,我习惯了在凌晨的办公室里听着键盘的敲击声修改稿件,习惯了扛着设备在各个赛场间奔走,做赛事气象故事的“摆渡人”,将精准预报化作温情守护。

全运会开幕在即,我的镜头不会停,笔不会停,因为每一个气象服务保障的瞬间,都值得铭记。

(责任编辑:闫泓)