“观测是气象预报服务的基础。”这是新时代气象业务发展最核心的共识。过去五年,全国气象部门深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作重要指示精神,着力推动《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》任务落地落实,在中国气象局党组的坚强领导下,以“观测即服务”理念为指引,稳步构建综合高效、智能协同的气象观测体系,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化。

在中国气象局党组的坚强领导下,全国综合气象观测系统建设迈上新台阶,陆海空天一体化、协同高效精密监测网初步建成,智能观测设备加速普及,数据质量体系日臻完善。如今,从平原到高原、从沿海到边疆、从地面到太空,一张立体观测网络织就了我国气象现代化的坚实底座,支撑预报更准、服务更精,为国家防灾减灾和经济社会发展提供坚实支撑。

基础更稳

——综合观测系统跨越式提升

“十四五”期间,我国气象观测核心技术实现跨越性突破,能力提升由点及面,推动全业务链条实力显著增强,形成了覆盖更广、观测更精、运行更稳的综合观测体系。

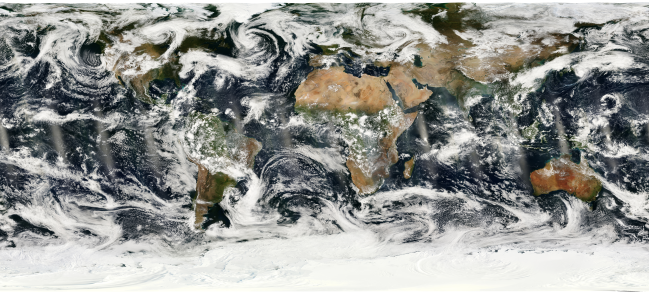

卫星观测能力稳居世界前列。“十四五”期间发射5颗风云气象卫星,我国成为全球唯一同时业务运行“晨昏、上午、下午、倾斜”四条近地轨道民用气象卫星的国家,静止轨道气象卫星大气垂直探测能力实现全球领先。气象卫星数据在国产数值预报中同化占比超过80%。出台促进商业气象小卫星发展与应用指导意见,35颗商业气象小卫星在气象部门业务运行。

风云三号H星中分辨率光谱成像仪首幅全球图像 国家卫星气象中心供图

天气雷达业务改革成效显著。雷达气象中心全面建成运行,天气雷达标校和研试能力全面提升。预报主导的新一代天气雷达多观测模式实现全国业务运行。天气雷达业务质量持续提高,反射率因子一致性偏差降至2.6dB以下,覆盖率提升至54%,基本覆盖地市级以上城市,整体达到国际先进水平。双偏振雷达定量降水估测产品平均准确率为81%。相控阵和微小型天气雷达研发测试有序推进。

高空气象观测能力实现飞跃。我国气象探空业务系统实现从L波段探空向北斗探空的更新换代,高空风、空气湿度观测精度大幅提升,北斗探空系统整体观测数据准确率超过99%。在四川、西藏、青海、新疆等地新建11个北斗探空站,中西部地区探空站间距由400千米缩短至200千米。建成全球首个“平漂”探空业务体系。49个地基遥感垂直观测系统投入业务运行,有效提升中小尺度灾害性天气监测预警服务能力。大型无人机实现台风、高原气象观测。

地面观测站网更加密集。全国地面气象观测站点超过9万个,人口密集区平均站距小于10公里,极端天气监测时效性显著提高。216个国家级基准站完成智能化改造。

加快推进观测装备计量标校工作,观测系统稳定性稳步提升。计量工作实现从人工检定向自动化、信息化转型发展,省级计量中心功能持续完善,国家级标校能力显著增强。新一代计量实验室、标准设备相继建成投入使用,关键仪器量值溯源更加高效可靠。

气象观测质量体系不断完善。全面推进观测业务标准化建设,建立起“一类业务一套文件”的质量管理架构,从制度层面确保观测全过程可追溯、可量化。形成11大类286种质控评估算法,数据质量提高5%以上。

“十四五”规划目标全面实现,主要指标提前完成。我国综合气象观测系统已由“广覆盖”向“高质量”转变,整体监测精密能力达到国际先进水平。

效能更强

——从“测得准”到“用得好”

观测能力的跃升,最终体现在气象预报准确性和服务能力提升上。近年来,全国气象部门不断推动观测成果由“数据积累”向“业务赋能”转变,观测数据正成为驱动气象预报精准化、服务精细化的“第一生产力”。

从灾害预报到应急响应,观测的“价值链”正在被不断拉长。2025年汛期,全国21个省份开展“观测即服务”创新试点,协同观测、应急机动观测体系初步建立。中国气象局组建3个国家级敏捷团队,根据台风、暴雨、强对流预报需求研发实况产品,构建“实况驱动—滚动订正—动态预报”的业务流程。

在气象业务体系中,观测正从传统的“基础支撑层”逐步上升为“核心牵引层”,成为推动精准预报、精细服务能力提升的基石与引擎。

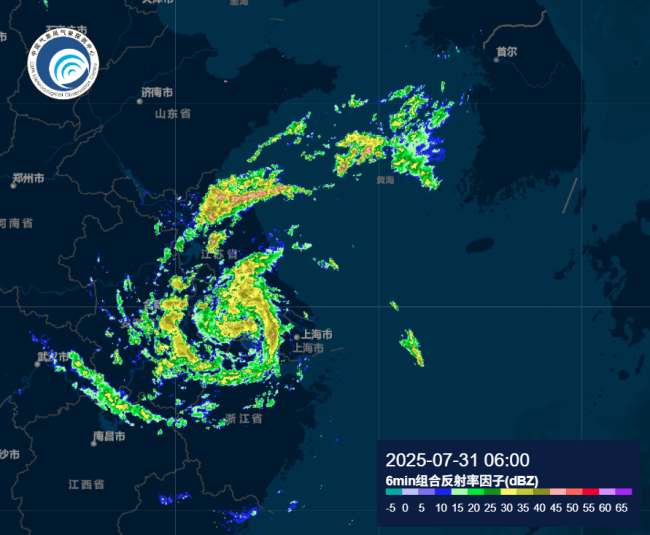

台风“竹节草”影响我国期间,雷达组合反射率拼图产品。中国气象局气象探测中心供图

随着观测数据的融合与智能化应用,预报能力也迎来了跨越式提升。地面、雷达、卫星、高空探测等多源资料实现协同融合分析,短时强降水、雷暴大风、冰雹、龙卷等短时强对流天气实现分钟级追踪。高分辨率观测资料进入数值模式同化后,显著提升了台风路径预报精度,为防灾减灾决策提供了更有力的支撑。

观测系统的“外延”也在不断拓展,支撑气象服务向新领域延伸。广州、深圳率先实现低空飞行气象保障职能法定化,上海打造“陆家嘴一江两岸”泛在感知观测网,江西、四川成都建立低空气象中心,为低空飞行安全提供全天候、全流程的气象支持。气象作为低空经济的基础要素之一,正逐渐融入低空飞行保障、航路规划等多领域应用。

与此同时,“双碳”目标的推进也为气象观测赋予了新的使命。目前,全国已建成327个温室气体观测站、9个大气本底站、27个国家气候观象台,构建起覆盖多圈层的国家温室气体监测网。风云三号H星搭载的高光谱温室气体监测仪实现百公里幅宽全球观测,为碳排放评估、碳汇核算和气候治理提供了科学支撑。

从国内走向国际,观测能力的提升也让中国气象在全球治理中更具话语权。目前,风云气象卫星数据已服务133个国家和地区,成为世界气象组织(WMO)全球早期预警计划的重要数据源。北斗探空、雷达标校等“中国方案”被写入WMO二区协计划,WMO长沙观测引领中心国际影响力明显提升,锡林浩特探空站通过全球高空基准气候站认证。

发展更稳

——深化改革激发新动能

“十四五”的探索,不仅是体系建设的攻坚期,更是改革创新的孕育期。回望这五年,气象观测工作在持续变革中积累经验,在实践中完善发展。

当体系的框架逐渐完善,行业协同和体制机制创新便成为新的关键。眼下,打破传统“垂直分割”的行业壁垒,多部门在综合气象观测领域深度协同正成为现实。在气象部门推动下,气象行业综合观测系统布局设计不断优化升级。国家级行业站网布局设计专家团队成立,农业、交通、海上风电等气象观测站网布局指南编制印发,融合人口、经济等多个要素,服务导向更加凸显。安徽、辽宁等省联合水利、交通运输等部门印发综合观测系统布局设计方案,协调集约建设取得成效。

长江流域气象保障平台 湖北省气象局供图

行业治理也同步迈上新台阶。气象部门联合公安部、交通运输部印发交通气象监测设备技术要求和规范;与农业农村部门、铁塔公司、国家电网等开展标准体系建设。湖南、山西发布省级政府规章,305个地市制定政策文件,规范气象探测设施规划建设和气象数据管理工作;甘肃实现8000余个行业站点数据实时接入地球系统大数据平台。

体系长久高效运转,人才是决定性因素。过去五年,气象部门以更高的站位强化人才支撑,从国家级骨干到基层台站业务人才,形成了分层分类的观测培训格局。岗位练兵、技能竞赛常态化开展,年轻业务人员成长为“懂数据、能研判”的复合型技术人才。

随着改革深入推进,协同发展的新格局正逐步形成。当前,全国气象部门正在编制综合气象观测和海洋气象发展新规划,提出“三个拓展、三个提升、五个统一”的新目标——从大气圈观测向地球系统多圈层拓展,从要素监测向场景服务拓展;提升系统质量效益、观测分辨率与应用响应速度;实现规划、标准、汇交、运维、共享“五统一”。

从体系到机制,从科技到人才,改革让气象观测焕发新生。当前,我国气象观测正加速迈向更加智慧、协同和高效的新阶段,为气象强国建设提供坚实支撑,也为全球防灾减灾贡献中国力量。

(作者:李悦 史光浩 王羽飞 贾志宏 责任编辑:张林)