坐标:昆仑山

高峰上的冰晶

4月,昆仑山北麓的风卷着细沙,拍打着车窗,发出砂纸摩擦般的声响。科考团队从海拔2000米的达利亚区域气象站启程时,天空湛蓝。但谁也没料到,当海拔达到3000米左右时,整个团队像被揉进一团灰蒙蒙的云雾里。

只见车前挡风玻璃上忽然落满细碎的颗粒——不是雪,也不是雨,而是形状不规则的冰晶。原本棕褐色的山体,十几分钟便褪成浅白,几乎消失在低垂的云幕里。

这是科考团队首次在昆仑山高海拔区域目睹如此密集的冰晶降水。接地云紧贴着山体,队员们仿佛置身云间。他们裹紧军大衣下了车,仍能感到刺骨凉意——这里风速达12米/秒,能见度不足100米,与山脚处的气温相差超过20℃。

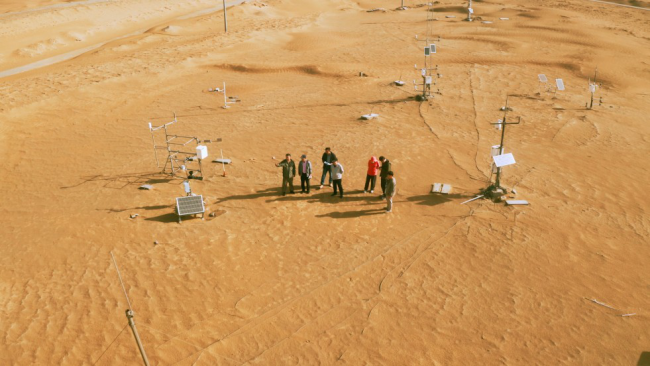

科考团队正在观测气象要素 图片由科考团队提供

一直以来,昆仑山高海拔区域没有地面气象自动观测站,实际降水情况鲜少有人知晓。“昆仑山北坡海拔4000米以上的山体会阻隔水汽”,这几乎是大家的固有认知。

但亲临现场才发觉,西伯利亚的低压槽东移时,会携带水汽沿昆仑山北坡爬升。昆仑山没能拦住云的探访,低压槽“托举”着水汽攀升至3000米以上,云底与地面相接处,冰晶给这片干旱区域的山体留下了湿润的印记:昆仑山北坡高海拔区域有明显降水。

昆仑山的高峰隐到厚重的云层里。踏入云层的科考团队将继续沿着昆仑山云水资源方向,开展更多关于云与山、水汽与风的研究,慢慢勾勒出昆仑山高海拔区域气候的轮廓。

科考团队在海拔2575米的布琼气象站考察昆仑山云水资源和沙尘分布特征 图片由科考团队提供

坐标:塔里木盆地

沙漠里的雨幡

科考团队再次出发,来到塔里木盆地。正当他们调试设备时,一道黄色沙墙骤然拔地而起,一望无际的天空染上混沌的黄。

风沙拍打在护目镜上,队员们几乎睁不开眼,雷达数据显示出一个异常情况——局地强对流云系正在形成。

众人紧盯雷达回波,只见原本界限分明的沙尘上界面与云的下界面,竟在边界处相接甚至“纠缠”着。队员们即刻抄起云高仪,开始监测云层高度、厚度。

科考团队利用便携式激光雷达观测沙尘气溶胶垂直分布情况 图片由科考团队提供

未及细想,豆大的雨点已砸下来,迅速将大气中的沙尘拍落,浑浊的天地被洗刷得清朗。但比雨后天色更明亮的,是队员们眼中迸发的惊喜光芒:沙尘竟能与云相接甚至交融,会不会参与到云的物理变化过程中呢?沙尘会影响降水吗?

带着满身泥浆,他们正一步步靠近真相。

坐标:台特玛湖

湖泊的呼与吸

“沙漠是个巨大的碳汇”, 这是科考团队在数十次穿越沙漠中得出的结论。如同胡杨扎根十年才能触及地下水,气象科学研究的突破,藏在重复千百次的采样、校准与记录里。

此次,他们行囊里的移动气象站肩负着新使命:此前已通过多维度监测,构建起沙漠碳通量的基础模型,而台特玛湖——这片曾干涸40年、因生态治理“重生”的300平方公里尾闾湖,正是他们拓展研究边界的关键变量。

科考团队在新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站采集数据 图片由科考团队提供

站在湖边,盐碱地与沙漠的交界线清晰可见。队员们在盐碱地与沙漠过渡区布设监测点,仪器探头对准湖面蒸腾的水汽与沙漠扬起的沙粒。当水汽与碳汇相遇,是否会在干旱区域描绘出全新的碳循环轨迹?

夕阳为盐碱地镀上金边,队员们开始收整仪器。湖面倒映着沙漠轮廓,移动气象站和便携式激光雷达的数据在显示屏上勾画成曲线。他们知道,这片“重生”的湖泊,已在碳通量研究的方程里,写下带有水汽的新解。

尾声

军大衣上的凝结冰晶、灌入鞋底的细沙……气象科研工作者所触摸的,不仅是极端天气的肌理,更是大自然真实跳动着的脉搏。

野外科学考察的意义,或许就藏在日复一日的寻常与不期而遇的不寻常之中——科学的认知始终与自然的本真相连。

也许某一次科考并不能带来轰动性的结论,但在干旱区探寻云水资源、推敲沙尘与云的相互作用、思考沙漠湖泊的碳汇潜力……这些处在萌芽中的科学猜想,唯有在实地踏勘中才能生根发芽,直至开花结果。而那些在实践中的意外发现与未经预设的新知,正是科考最迷人的馈赠。

在执着叩问中揭晓自然的秘密,在躬身实践中打破旧有理论的桎梏。当科考团队渐行渐远,最终消失在沙漠公路的尽头,那一道道车辙,仿佛也镌刻下某种坚定的信念——

科学研究的谜底,从来不在书本的字里行间,而在于一次次“走出去”的执着,更在于无数个日夜中,那份不曾熄灭的求真热忱。

(作者:于桐 责任编辑:张林)