编者按:“十四五”以来,我国气象预报业务实现跨越式发展。五年来,预报核心关键技术取得重大突破,预报业务体系基本实现无缝隙、全覆盖和数字化,全球气象业务服务能力大幅提升,预报预测准确率稳步提升,业务技术体制改革与人才队伍建设成效显著。本文拟通过系列报道,全面展示气象预报预测业务“十四五”期间在技术自主化、业务体系化、服务全球化、队伍专业化等方面的突破性进展,为防灾减灾和经济社会高质量发展提供坚实支撑。

数智融合 精准赋能

构建无缝隙、全覆盖、数字化预报体系

预报天气是一项精益求精的事业。对精准预报的不懈追求,驱动气象工作者不断在大气运动的混沌中探寻确定性,将复杂的天气奥秘、气象规律转化为清晰可靠的预报结论。

回望“十四五”,气象部门以“百尺竿头须进步”的劲头,推动气象预报业务实现跨越式发展:数值模式、人工智能等关键核心技术取得重大突破,“百米级、分钟级”精细化业务预报能力从愿景变为现实,无缝隙、全覆盖、数字化预报体系基本建成。更加精准及时、自主可控的气象预报服务为经济社会发展提供了有力支撑。

构建智能数字预报一张网

随着经济社会发展水平提升,社会公众与行业部门对气象服务的需求日益精细化、个性化。“十四五”期间,气象部门坚持需求导向,构建了无缝隙、全覆盖、0—60天智能数字预报一张网。

目前,全国陆地预报产品最高分辨率达1公里,3小时内逐10分钟更新;全球预报产品最高分辨率达5公里,逐小时更新。与“十三五”末相比,全国智能网格预报准确率平均提升4%—9%,97%的省份网格预报质量已接近或超过传统城镇预报。

核心技术的突破,推动预报业务向更精准的细节延伸。2022年北京冬奥会期间,“百米级、分钟级”精准预报成功落地,满足了冰雪运动对气象服务的高要求。此后,该技术持续迭代优化,逐步形成“百米级、分钟级”网格化产品技术支撑体系,在庆祝中国共产党成立100周年大会、杭州亚运会等重大活动服务保障中发挥了重要作用。

“百米级、分钟级”预报技术在北京冬奥会气象服务保障中发挥重要作用。图为冬奥会交通气象服务产品及系统

在无缝隙、全覆盖、数字化预报业务体系支撑下,各地气象部门聚焦本地需求开展创新实践,成效显著。在福建,气象部门以数字预报改革为抓手,持续优化智能预报算法,相关成果已推广至20余个省(市)气象部门。广东以多源观测资料深度融合为突破口,构建低空气象业务框架,形成了空间分辨率垂直最细25米、水平最细50米、6分钟滚动更新的网格预报产品。

聚焦灾害性天气监测预警

针对突发性强、破坏力大的强对流天气防御需求,五年来,我国灾害性天气监测预警业务取得显著进展。

气象部门融合立体多源协同观测、数值模式快速同化更新、人工智能深度应用及快速识别追踪等关键技术,构建起覆盖不同时空尺度的灾害性天气分类分级监测预报预警技术和产品体系,实现全国公里级分辨率预警指导产品的自动生成与快速提醒。

流域气象业务进展成效显著,“十四五”期间,加快构建了“国家级指导—流域中心统筹—省市县一体推进”的业务格局。建设了国省协同的流域水文气象业务平台,面雨量预报业务实现全国4254条中小河流全覆盖,探索开展了中小流域影响预报与风险预警业务。

省级气象部门各自发挥特长开展攻关。北京聚焦极端暴雨预报预警,升级特定区域暴雨预警靶向发布技术。浙江基于人工智能,实现了台风全生命周期和强对流自适应预警业务流程的优化与重构,预报产品制作效率较2020年提升43%。

浙江省气象台预报员基于智能预警系统开展递进式预报服务。浙江省气象局供图

在江西,气象部门创新构建“逐小时更新、公里级分辨率”的地质灾害气象风险短临靶向预警技术体系,2024年全年支撑成功避让地质灾害39起,避免可能伤亡179人,其中29起入选全国成功避险典型案例。在重庆,“气象+行业”耦合型流域气象风险预警业务从零起步、快速发展,其中小河流洪水预警预见期由1—6小时延长至24小时以上。

服务国家重大战略

气象部门加速推进“全球监测、全球预报、全球服务”能力建设。构建起覆盖全球常规气象要素和灾害性天气的预报体系,为“一带一路”沿线165个国家重点城市提供专项预报服务。创新建立全球重大天气气候事件“首发声”机制,第一时间权威发声。

秉持人类命运共同体理念,气象部门主动向国际社会伸出援手。针对阿联酋破纪录暴雨、阿拉伯半岛极端高温等极端事件,缅甸地震救援服务保障,以及第17届太平洋运动会等重大活动,提供及时精准的预报预警支持,贡献中国智慧和力量。

第17届太平洋运动会现场气象保障期间,中国气象局派出气象保障服务团队,与所罗门群岛气象专家会商开幕式天气。这是中国气象局首次在海外实地开展重大活动气象服务保障。杨国杰 摄影

为服务国家海洋强国战略,中国气象局气象导航中心应运而生。截至目前,已累计为船舶提供导航服务超2万航次,有效规避航行风险,助力航运安全与绿色低碳发展。

空间天气预报能力实现跨越式提升。气象部门自主研发的首个空间天气数值模式投入业务试运行,成功预报了近20年来最强地磁暴事件,为通信导航、航空飞行及在轨航天器安全提供了坚实可靠的空间天气保障。

下一步,气象部门将持续深化科技创新,优化观测系统布局,推进预报核心技术研发,进一步完善预报服务体系,特别是重点发展风险预报预警业务,进一步提升灾害性天气预报准确率,为气象防灾减灾、经济社会高质量发展提供更加坚实的保障与支撑。(刘钊)

创新驱动 智慧引领

绘就现代气候业务体系新图景

从全球气候模式业务运行,到无缝隙数字预报“一张网”实现全覆盖,气象部门在“十四五”期间取得显著成效,气候预测能力稳步提升。相较于“十三五”时期,汛期降水预测评分平均提高3.1%,逐月降水预测评分提高2.1%,气温预测PS评分提高2.4%。

五年来,气象部门在气候监测、预测与评估领域取得了系统性、实质性的进展,为切实发挥气象防灾减灾第一道防线作用和服务保障经济社会高质量发展,提供了有力支撑。

核心技术突破,夯实气候预测能力根基

五年来,气象部门瞄准世界科技前沿,在关键领域实现了重大突破,打造气候预测业务能力提升的强大“引擎”。

目前,我们建立了中国多模式集合预测系统2.0版(CMMEv2.0),研发次季节—年际多时间尺度无缝隙基本气候要素和重要气象现象的确定性和概率预测及检验产品,为气候预测业务提供重要支撑。

得益于集合预测关键算法、次季节模式误差订正和最优集合新方法,以及智能网格预测精细化预测关键技术等研发,CMMEv2.0在季节、次季节尺度气候预测能力已达到国际同类系统先进水平。

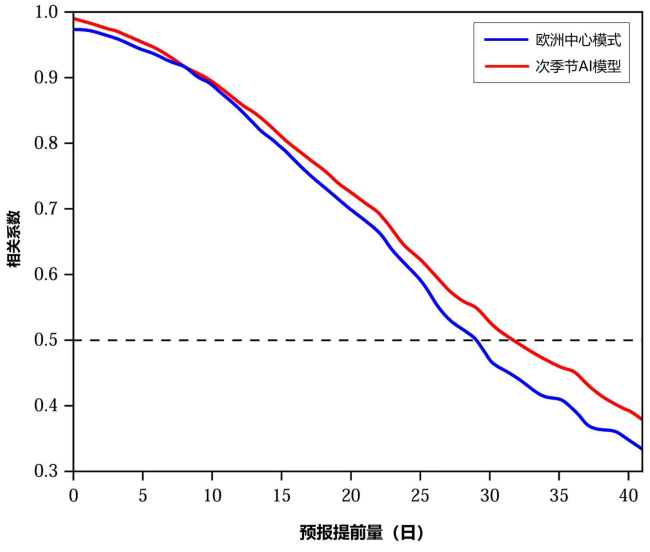

在人工智能这一新兴领域,近年来,中国气象局与复旦大学联合研发了面向次季节气候预测的人工智能“风顺”模型,实现了全球/中国未来60天大样本集合预测,对次季节关键模态和降水等关键要素的预测技巧提升显著。在加快研发的同时,完成了基于国产资料的模型优化并进行部署,形成逐日实时运行的次季节气候预测业务产品,并且持续开展多圈层气候人工智能模型升级、人工智能集合扰动生成技术的升级、月季气候预测升级,做到“边研发、边应用、边升级”。

“风顺”与欧洲中心模式对MJO预测水平比较 国家气候中心供图

完善业务体系,智能业务流程高效运转

核心技术的突破为预报业务装上了强大“引擎”,而高效运转则需要精密的业务体系“传动”。

“十四五”期间,基于多模式多方法智能推荐改进预测业务流程,持续提升气候预测业务的客观化、智能化水平。预报内容从基础气象要素拓展至面向行业的专业要素,预报范畴由传统气象预测延伸至影响预报和风险预警。坚持“有预报必检验”,建立基于智能网格的次季节强降水、高温、强降温过程预测和检验业务,形成“预报—检验—反馈—改进”的良性循环,确保预报预测质效持续提升。

坚持全国“一盘棋”,气象部门强化国省协同发展,各地实践创新亮点纷呈。

上海构建了基于人工智能底座的监测—预测—预估细网格气候业务体系,发展物理—数据双驱动的次季节—季节预测技术,强降水过程和高温过程预测性能显著提高;湖北优化无缝隙智能数字预报预测系统,集成智能数字预报预测算法,自动生成分要素、分场景预报服务产品;安徽积极融入国家次季节预测业务技术体系,同步加强国家级产品应用和本地产品研发,构建集约化数字业务平台,畅通数据流转。

气象科技赋能,筑牢民生安全屏障

所有技术突破和能力提升,最终都落脚于服务国家重大战略和增进民生福祉。

面对极端天气气候事件频发重发的现实挑战,气象部门初步建立分灾种、分时段定量化的气象灾害风险评估技术体系,建成全国性重大气象灾害历史事件数据库和月—季—年气象灾害风险预警业务流程,发布气候风险预警产品。

“十四五” 期间,气象部门通过技术攻关,推进从气候要素预测向影响预测转变,聚焦生态安全、能源保供、农业生产、重要过程等方向领域需求,构建影响预测方法,形成一系列、不同时间尺度的行业影响阈值、预测模型和检验指标。初步搭建了新能源次季节、月—季节、年的多时间尺度的预测服务,探索开展无风无光影响气候预测;从无到有建立生态气候预测业务,森林草原火险影响预测能力进一步提升;持续推进水资源和水能的气候影响预测研发与应用,研发了极端水文事件、来水量、水库发电量等的预测模型。

同时,探索开展气候安全风险早期预警业务,研发多种预警产品,并将16类气候监测预测产品融入全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”。通过世界气象中心(北京)网站权威发布全球监测预报信息,发出响亮的中国声音。气候风险预警产品已深度融入金融、能源等行业领域,助力构建跨部门协同的灾害风险防控体系。

在这条坚持创新驱动、需求引领、改革赋能的发展之路上,气象部门将持续构建完善适应需求、功能先进的现代气候业务体系,推进气象高质量发展。(黄彬)

广算风云 智守平安

激活气象数值预报和人工智能新动能

“十四五”期间,我国预报核心关键技术取得重大突破,气象部门建立起自主可控、体系完整的数值预报业务,打造出国际领先的人工智能气象预报系列模型,让防灾减灾的“千里眼” 更亮、“顺风耳”更灵,为经济社会发展筑牢气象安全防线。

数值预报:气象预报的“芯片”

实现技术自主可控、长中短期有机衔接

当前,世界百年未有之大变局加速演进,复杂多变的环境中,更需要将关键核心技术牢牢把握在自己手中。

气象预报与公众生产生活密切相关,而数值预报技术则是气象预报的“芯片”。“十四五”期间,气象部门聚焦“预报精准”的目标,集智攻关,突破“卡脖子”关键核心技术,建立起自主可控的数值预报业务体系,预报准确率稳步提升。

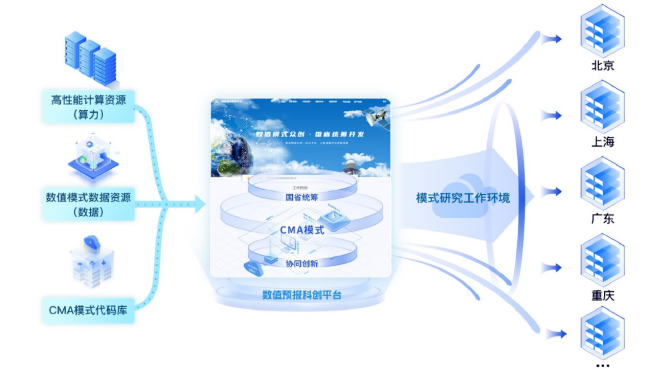

数值预报是一项跨多学科领域、高度融合交叉的系统工程。为突破技术瓶颈,中国气象局积极构建数值预报研发新型举国体制,于2021年成立地球系统数值预报中心,联合各方优势力量推进数值预报技术发展,坚持全国“一盘棋”——纵向完善国省统筹研发格局,协同开展数值预报模式研发;横向广泛扩大朋友圈,与高校、科研院所、企业等联合创建重点实验室,建立合作交流机制,有效推进了数值模式的统筹研发和业务升级。

数值预报科创平台 中国气象局地球系统数值预报中心供图

目前,我国已建成基于统一框架的CMA数值预报业务体系,数值预报业务实现了从引进吸收到自主创新。全球天气模式水平分辨率提升至12.5公里,北半球可用预报天数达到8.1天,集合四维变分同化系统业务运行,卫星资料同化占比达到88%。区域快速循环模式分辨率提升至1公里,快速辐射传输模式实现业务应用,暴雨预报评分较“十三五”平均提升10%以上,有效支撑了强对流天气短临预报预警。全球气候模式3.0版本业务运行,对次季节、季节尺度的温度和降水预测能力明显提升。

深耕科技创新,旨在更好地服务经济社会高质量发展。气象部门加强预报产品的多元化、精细化和个性化开发,构建“1+N”专业模式研发布局,有序推进基于CMA模式框架的风能太阳能、航空气象等专业模式研发,为各行业领域提供精准气象预报支撑。

人工智能:气象预报的“智慧引擎”

技术加快落地应用,模型达到国际先进水平

人工智能技术已成为驱动气象预报向更高精度、更高效率跨越的核心力量,在推进气象服务数字化、智能化方面发挥着重要作用,气象部门积极拥抱新技术,前瞻布局和体系化推进人工智能气象应用新赛道。

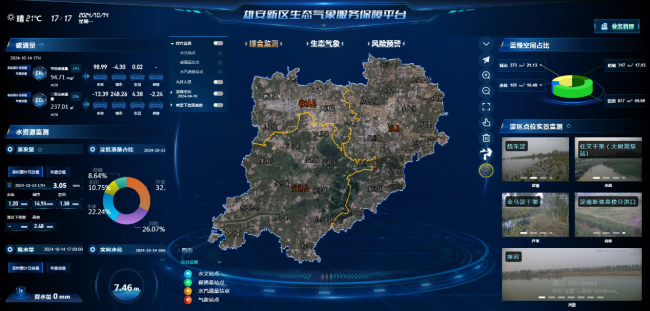

前期,中国气象局强化顶层设计,印发《人工智能气象应用工作方案(2023—2030年)》;联合河北省政府、雄安新区管委会组建雄安气象人工智能创新研究院,联合相关高校和科研机构组建敏捷研发团队;聚焦人工智能气象模型及其应用场景开展科技攻关,联合国内科研院所和企业,共同打造开放、众创的平台,构建人工智能气象科技创新生态。

雄安新区生态气象服务保障平台 雄安新区气象局供图

气象部门联合清华大学和复旦大学,成功研制从分钟到季节尺度的“风”系列人工智能预报模型,已实现未来0—60天自主可控的无缝隙智能气象预报,标志着中国人工智能技术在天气预报领域产学研用一体化方面取得显著成果。

人工智能全球中短期预报系统“风清”以3分钟生成未来15天全球预报的速度,将核心要素有效预报时效提升至11天,在台风路径、暴雨等灾害性天气预报上展现出显著优势;面向极端强降水天气,人工智能临近预报系统“风雷”,可提供1公里分辨率,未来3小时短临强降水预报;人工智能全球次季节—季节预测系统“风顺”对大气季节内振荡的预测技巧达32天;空间天气链式人工智能预报模型“风宇”实现24小时全链式空间天气预报。

为推动打造权威天气预报模型检验评估平台,气象部门组织实施人工智能天气预报模型示范计划,吸引包括“盘古”“风乌”“伏羲”等14个模型同台竞技,有效促进技术交流与实战验证。

中国气象局还将人工智能预报模型成果集成至全民早期预警中国方案“妈祖”,为发展中国家提供技术方案和中国经验;联合国家互联网信息办公室发布《人工智能气象应用服务办法》,从国家层面鼓励创新、促进应用、规范发展,为人工智能气象应用的健康有序发展提供制度保障。(赵宁)

(责任编辑:张林)