1955年10月1日,新疆维吾尔自治区成立,翻开了新疆发展史上崭新的一页,成为中国共产党民族政策成功实践的又一光辉典范。新疆气象事业发展坚实的制度根基,由此奠定。

走过70年,在党中央、国务院亲切关怀下,在中国气象局党组决策部署和各级气象部门大力支持下,新疆气象部门完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,新疆气象事业实现从“人工观云、手绘图表”到“智能测天、全域感知”的华丽蜕变,逐步构建起“地空天协同、智能赋能力”的现代气象体系,预报预测精度与综合服务能力显著跃升,为实现新疆社会稳定和长治久安贡献坚实的气象力量。

从“灯塔微光”到“全域感知”

1950年,中国人民解放军西北军区建立新疆解放后首个气象站——喀什军航气象站,揭开现代气象观测序幕。1956年,新疆气象工作者仅靠一个指北针,从博乐徒步前往阿拉山口开展选址与建站工作,建成的阿拉山口气候站(现阿拉山口市气象局),成为当时入驻阿拉山口的“第一户人家”。

“建站初期,我们带枪值班,白天忙着观测记录数据,夜晚还要抵御风沙侵袭。”阿拉山口气象站的老一辈气象工作者道出了初代气象人的坚守。当时,全疆建成的209个国家级观测站平均每1万平方公里不足1个,难以满足发展需求。

图为阿拉山口气象站工作人员开展观测工作(1962年)新疆维吾尔自治区气象局供图

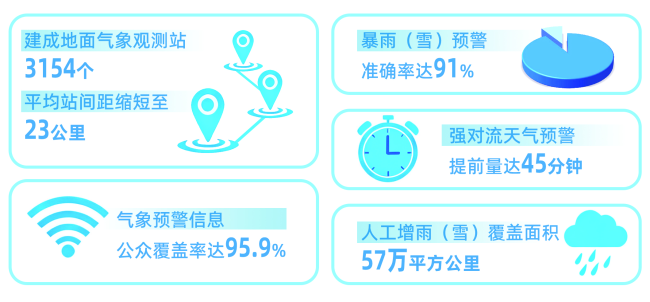

70年来,新疆气象部门持续推动观测技术向地空天协同、智能高效转型。截至2024年,全疆建成地面气象观测站3154个,平均站间距缩短至23公里;高空气象观测站16个、地基遥感垂直观测系统4部,C波段天气雷达22部、X波段天气雷达15部;构建风云气象卫星监测“一站三址”业务布局,形成立足新疆、辐射中亚的生态遥感服务体系。

如今,塔克拉玛干沙漠腹地的塔中沙尘暴观测站实时捕捉沙粒运动,昆仑山云水资源监测平台填补高海拔观测空白,巴音布鲁克生态观测站守护草原,阿克达拉大气本底站监测环境变化……一个个现代化观测站点,织就覆盖边疆的“智能网”,实现从站点观测到全域感知、从人工记录到智能传输的跨越。

从“经验判断”到“智能精准”

自治区成立初期,新疆气象预报员靠手绘天气图、人工分析数据,仅能判断“晴雨趋势”。70年过去,在科技创新驱动下,新疆气象部门聚焦极端天气预警、智能网格预报、气候变化研究三大方向攻关:开展中亚极端降水演变特征研究,利用人工智能迭代升级覆盖中亚及新疆的5千米×5千米网格气象要素预报体系,在全国率先实现寒潮、暴雨(雪)、大风等灾害天气分级早期预警。截至2025年8月,暴雨(雪)预警准确率达91%,强对流天气预警提前量达45分钟。

预警信息发布实现精准触达。2024年,自治区预警信息发布中心解决非属地号码接收难题,省级平台统一发布11个行业52类预警;2025年汛期,气象灾害预警“闪信”强制触达服务在全疆业务化运行,红、橙色预警以霸屏形式推送至决策用户手机。2025年7月,克州阿图什市遭遇87.5毫米极端暴雨(突破有气象记录以来历史极值),新疆气象部门借助智能网格预报与“闪信”推送,联动多部门,实现无重大财产损失。

人工影响天气领域成果丰硕。自1959年首次开展人工增雨作业以来,形成空地立体作业体系,全国通用火箭发射装置、无人机增雨技术、新型远程智能高山烟炉均源自新疆创新。近年来,新疆气象部门将自治区党委提出的“增水”需求转化为人工影响天气的具体实践,2024年联合多部门建成全国海拔最高的昆仑山云水资源监测平台,成立全国唯一云水资源开发区部联合科研平台——新疆空中云水资源开发利用创新研究院。目前,400余部高山烟炉布设在三大山区,支撑增雪补冰、抗旱增水,让“向天借水”照进现实。

气候变化研究走在前列。连续举办7届中亚气象科技国际研讨会,并于2024年升级为中国—中亚气象合作论坛。依托树轮宽度与稳定碳同位素,建立中亚首条树轮稳定氧同位素序列,重建哈萨克斯坦降雪、阿姆河流域径流历史变化;厘清中亚及西北干旱区暖湿化规律,揭示极端降水对增湿的主导作用;成立中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心新疆分中心,为“双碳”目标提供科学支撑,科研成果服务全国、辐射中亚。

2024年8月29日,新疆巴音布鲁克开展无人机立体增雨作业。许宁超 摄影

从“安全保障”到“民生润泽”

70年来,新疆气象部门坚持“人民至上、生命至上”,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

聚焦防灾减灾,在自治区党委的统筹规划与政策推动下,新疆气象部门实现从“被动响应”到“主动作为”的转变。2024年,自治区防灾减灾救灾委员会会议提出要“深化防灾减灾救灾体制机制改革,推动实施自然灾害防治重点工程,着力夯实基层基础,加快推进自然灾害防治体系和能力现代化建设”。同年,自治区气象局印发《递进式气象服务工作方案(试行)》,明确自治区级“13161”机制(1周预报、3天提醒、1天预警、6小时短时预报、1小时叫应),联动多部门形成“监测—预警—处置”闭环。

5月28日,自治区气象局业务人员利用气象数据全景监控平台处理数据。许宁超 摄影

服务乡村振兴,新疆气象部门持续强化农业气象科技创新,依托国家级棉花气象服务中心,研发棉花气象技术,助力新疆棉花“三量”连续30年全国第一;在库尔勒香梨产区设专项观测、研防风墙,大风落果率降60%以上;阿克苏苹果产区推出“气象+保险”,防雹网保护果园3万余亩,灾害防御能力提升95%。

守护生态良好,新疆气象部门构建以塔中沙尘暴观测站为核心的“立体探沙”体系,联合林草部门评估46个沙化土地封禁保护区。同时,按照自治区党委“扎实推进防沙治沙和‘三北’工程建设,全力打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”的部署,开展固碳试验与生态修复型人工影响天气作业,助力实现荒漠化、沙化面积“双缩减”。

从“基础服务”到“多元赋能”

近年来,新疆气象部门立足独特气候资源,以精准预报为核心、多元服务为抓手、融媒体传播为纽带,为文旅、交通、能源等领域注入发展活力。

眼下,新疆独特的自然禀赋与生态景观正不断转化为高质量发展的“天然名片”。天山与昆仑山的积雪塑造了博格达峰探险胜地,塔克拉玛干沙漠与绿洲形成鲜明对比,春季伊犁杏花、秋季塔里木河胡杨成为网红打卡地,阿勒泰凭借优质冰雪资源和气象服务,让“中国雪都”品牌闪耀世界舞台……目前,全疆已成功打造“昭苏·彩虹之都”等22个品牌,有力提升气候资源的品牌价值与影响力。

新疆气象部门还针对文旅需求推出精细服务,3A级以上景区推出七天预报,独库公路等线路设有专线预报,定制滑雪气象指数、花期预测、防晒提示;“丝路气象”APP推送实时气象与预警,《滑雪雪道雪质风险等级》、《旅游滑雪场气象服务规范》等地方标准为服务立“标尺”。同时,联合交通、文旅等部门,在独库公路灾害路段建成10个观测站。2024年该路提前18天开通、延迟10天关闭,通行车372万辆、人超705万。

图为独库公路气象站 许宁超 摄影

此外,“十四五”期间建成“新智气象”信息化平台,研发电力、石油、煤化工智慧服务系统;建立恶劣天气高影响路段服务体系,铁路大风精细化预报水平居全国前列,保障能源生产与运输安全。

融媒体传播则让服务“触达更广”。如今,新疆每年发布天气类预警短信超2000万条,2018年起实现暴雨(雪)、大风等高级别预警全网发布,联合各级媒体打造宣传矩阵,年均发布信息超3万条,全媒体平台“粉丝”年均增长25%。

从“人才短缺”到“队伍茁壮”

新疆气象事业70年的跨越发展,离不开“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的队伍与精神传承。

通过开展专业技术职称评定、加快实施人才优先发展战略、深化人才发展体制机制改革、“双定向”评审等措施,新疆气象部门全方位培养、引进、用好人才。目前,高级职称人员占比26.6%、本科及以上学历占比85%。共有21人次入选中国气象局高层次科技创新人才计划,68人次入选自治区“2+5”重点人才计划,19人被人社部纳入少数民族特殊培养计划。在团队建设方面,1支团队入选中国气象局青年创新团队,2支团队入选自治区天山创新团队,2支团队入选“天山英才”援疆创新团队。

援疆力量始终为新疆气象事业注入澎湃动能,成为推动高质量发展的关键支撑。2011年以来,共有239名援疆干部投身新疆气象服务一线。第十批中的一名援疆气象干部被自治区党委、政府记二等功,第九、十批援疆团队分别获评“优秀援疆团队”和“援疆工作先进集体”,展现出援疆工作的扎实成效与广泛认可。

新疆气象部门始终将党的建设深度融入气象事业发展各环节,强化党性教育与红色传承,弘扬老一辈气象人精神,激发队伍担当作为。设立党员先锋岗、先锋队,在灾害防御一线冲锋在前;深化“三联促三动”机制,打造“党建+业务+科研”融合品牌,基层党建品牌覆盖率达98.8%,联动多部门发挥气象防灾减灾第一道防线作用;持续推进精神文明建设,累计获评10个“全国文明单位”,自治区级以上文明单位占比87%。实施青年干部培养工程,凝聚起推动气象事业高质量发展的强大合力。

70载辉煌已载史册,新征程新使命催人奋进。站在新起点,新疆气象部门将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神及关于气象工作的重要指示精神,坚持“人民至上、生命至上”,以守正创新为路径、科技创新为驱动、深化改革为支撑,凝聚全疆气象人干事热情,以气象高质量发展新成效砥砺奋进,为建设社会主义现代化新疆、实现第二个百年奋斗目标与中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

(作者:何玉婷 宋秋宇 林阳 责任编辑:张林)