开栏的话

近年来,极端天气气候事件多发重发,给人民生命财产安全和经济社会发展带来了严重威胁和挑战,对气象服务的精细化水平、针对性和有效性等提出了更高要求。气象部门提出“观测即服务”工作理念,聚焦防灾减灾、重大活动以及赋能经济社会发展气象服务保障的具体场景开展创新实践,将观测系统建设效益快速、直接转化为气象服务效能,从而助力气象服务更加精细高效。

自即日起,中国气象报开设《践行“观测即服务”理念 赋能气象服务提质增效》栏目,集中展示各级气象部门践行“观测即服务”理念的实践应用。

扎根土地,7.6万余个地面自动气象观测站24小时不间断运转,监测范围覆盖全国乡镇;越过山川,世界最大天气雷达监测网及不断建成投入运行的地基遥感垂直观测系统,准确捕捉风霜雨雪百变形态;遥看太空,风云气象卫星默默守望地球家园……

目前,我国已建成陆海空天一体化综合气象观测系统。为将观测系统建设效益快速、直接转化为气象服务效能,今年汛期,气象部门锚定“观测即服务”理念持续发力,在一次次风雨考验中彰显出气象科技能力现代化和社会服务现代化的实战成效。

机制创新——观测预报服务高效闭环

3月,中国气象局印发通知,要求各级气象部门深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾和气象工作重要指示精神,提高政治站位,践行“观测即服务”理念,强化气象观测系统在汛期气象服务中的支撑保障作用。

未雨绸缪的部署,是国家和社会对气象部门进一步打出预报预警提前量,助力防灾减灾的迫切需求,更是气象部门敢于自我突破的大胆创新——观测数据不再仅是用于天气预报的原始输入,其本身也是可以直接支撑服务的价值产品。

面对公众期待,气象部门打破惯性思维,加强多源观测资料在数值天气预报、人工智能预报和智能网格预报中的定量化应用;构建快速组网、直通服务的应急机动观测模式,发展场景式、精细化气象观测实况产品;强化在主观预报业务分析、各类会商、技术复盘等场景中应用实况监测资料;建立根据观测实况滚动订正预报的业务流程,打出更多预报预警提前量……随即,成立国家级实况监测产品敏捷团队、建立应急和重大活动保障场景下观测直通服务数据传输流程、强化实况监测产品在天气预报业务应用等一系列具体部署,在今年汛期不断成为现实。

放眼全国,多地气象部门也因地制宜,在多次应对暴雨、台风、强对流和重大活动服务保障、应急救灾中发挥观测力量。

应急机动观测助力一线抢险救灾——8月,甘肃省榆中县突发山洪灾害,甘肃气象部门在极端天气导致省级气象观测站数据传输受到影响的紧急时刻,在受灾地区紧急架设便携式北斗卫星应急气象监测站,突破通信中断困境,构建起受灾地区关键气象数据回传的“天路”,记录着受灾地区气温、降水、风向、风速等核心要素的《气象实况信息快报》,每3小时精准送达应急管理、水利、交通运输等部门。

成都世运会开幕式场馆“天赋之檐”气象观测站座椅温度观测面。黄猛 摄影

“靶向式”观测网络为赛事举办添底气——在成都世运会开闭幕式主会场核心区内,集成常规六要素、特种要素的全能监测站,与周边激光测风雷达等共同构成“靶向”监测矩阵;预报员结合X波段相控阵雷达每分钟更新一次的图像,对赛事天气进行及时预报预警。

多源协同——“立体扫描”捕捉天气脉搏

8月4日,在中央气象台的会商室里,预报员正有条不紊地分析着各种新型观测资料,研判后期降水演变趋势:风云四号B星成像仪监测显示,广东东部沿海的季风云团四周出现多条呈丝缕状向四周发散开来的卷云线;卫星多通道合成气团产品则监测到自孟加拉湾一直延伸至我国华南沿海一带的暖湿季风气流仍然十分活跃;GNSS/MET水汽探测设备监测到珠三角及广东沿海区域整层可降水量普遍在每小时70毫米以上……种种迹象表明,华南地区强降水仍将持续。夜间,风廓线雷达监测到低空急流再度发展,数值模式对急流的预报基本准确,广东东部沿海暖区对流再次发展。

“每一次天气过程的研判,都是观测与预报的深度碰撞。”中国气象局气象探测中心(以下简称“气象探测中心”)数据质量室首席郭亚田深有感触。

自8月11日起,北方地区持续遭遇强对流考验。面对严峻形势,气象探测中心全力做好装备运行监控、数据质量监视和气象监测服务工作,推动“观测向监测转变”。12日,在10余条强对流预警信息直抵北京、山西一线的同时,三维风场等新产品也实时融入服务链条。13日,应用雷达组网拼图、垂直观测、水汽历史极值、台风风圈、观测与预报比对等观测产品,针对东北地区及黄淮、江淮等地开展强对流和降水监测,同时积极开展台风“杨柳”实况及对华南等地强风雨影响监测分析。这些直观的观测实况信息为预报员精准研判提供了“第一视角”,实现“监测-预报-服务”链条高效闭环。

国家气象信息中心加强国省联动以及与会商首席沟通对接,每日持续向中央气象台首席提供各地区降水过程极值产品,并为相关省份提供加密会商的实况材料。7月下旬,在“天擎”提供区域自动站滚动3小时、6小时、12小时、24小时历史极值产品及国省访问接口,同时基于“天擎·极值一张表”提供实时交互可视化服务。此外,该中心还迅速启动《多源融合格点实况插补站点数据流程规范》,对受强降雨和洪涝影响导致的数据缺失进行插补。

源于今年融入的新技术,预报员对卫星数据在实战中的应用更加得心应手。

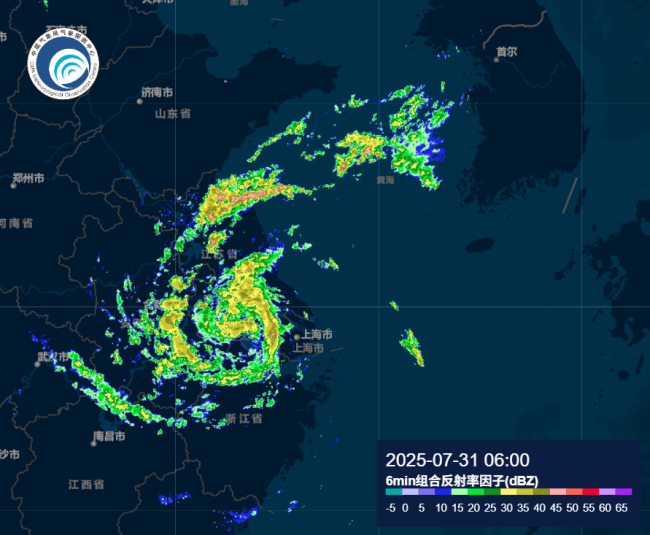

台风“竹节草”影响我国期间,7月29日06时,雷达组合反射率拼图产品。中国气象局气象探测中心 供图

7月30日2时19分,星地雷达融合资料捕捉到台风“竹节草”登陆前在浙江周边及东侧海域的降雨带,精细揭示其三维降水系统。这是星地雷达融合反射率因子产品开展的首次应用示范。今年,国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)基于风云三号G星降水测量雷达与地面天气雷达,新研发星地雷达融合反射率因子产品,利用我国首台星载降水测量雷达反射率因子与国内S波段/C波段地基天气雷达反射率因子数据,提升了星地雷达资料的一致性与整体观测能力。

融会贯通——从观测到服务实现分钟级响应

如何将海量数据转化为决策依据?各地气象部门的实践应用揭示“观测即服务”的深层变革——

“全省天气雷达精细化组网、省级X波段天气雷达组网和垂直遥感综合观测产品,为预报员研判路径和风雨影响提供了直观的一手资料。”7月30日,浙江省气象台首席预报员娄小芬在全国早间天气会商发言时,展示了浙江省实时高分辨率雷达产品。这份送到娄小芬手中的台风“竹节草”观测材料,是由37部风廓线雷达、54部微波辐射计、47部毫米波测云仪、13部激光测风雷达和19部激光气溶胶观测仪组成的浙江省垂直遥感综合观测网开展协同观测后,汇集的高时空分辨率三维实况风场、温湿场等产品。

广东清远、阳江、河源和汕头4个探空站创新开展“上升—平漂—下降”三段式北斗加密探空,对台风“杨柳”做“立体扫描”,让预报员清晰掌握台风外围的温湿结构和风场垂直分布,同时通过连续多次探测数据,精准研判整层大气水汽饱和度和不稳定能量状况,成功锁定广东受台风外围环流影响的短时强降水强度和范围。此外,瞄准面对台风登陆前陆基雷达覆盖的局限,广州气象卫星地面站应用国家卫星气象中心研发的“亮温模拟反射率因子”产品,助力预报员在台风登陆前,精准获悉台风核心云系结构及对流强度演变,研判台风路径和强度预报。

截至目前,贵州气象部门在汛期已开展应急移动小球探空12次,其数据支撑省市气象台重大天气会商十余次,并在6月18日至29日持续性暴雨过程中为地方政府调度指挥提供关键支持。此外,在毕节大方“5·22”山体滑坡抢险中,移动雷达应急组网观测为抢险救援提供实时数据。

今年7月,河北省气象技术装备中心提前部署多普勒测风激光雷达组网系统,通过“技术攻关+功能试用”的双轨模式,加速观测系统建设转化为气象服务效能。该中心组建专项攻关小组,解决测风激光雷达易受大气衰减、天气状况等诸多因素影响的难题,并打破常规工作流程,提前上线多普勒测风激光雷达组网系统的单站测风及组网产品,部署至河北省气象台开展检验试用。

7月下旬,陕西遭遇今年入汛以来陕北最强降水过程,气象部门针对北洛河下游(蒲城—大荔段)防汛关键区,创新应用气象卫星和高分SAR卫星与地面雷达数据融合技术,对水体进行动态监测,精准预测水体面积变化及新增淹没区域,强化实况监测产品精准供给。通过多源数据融合分析,实现降水实况、水体变化等关键信息的逐小时滚动更新,为防汛指挥调度提供“分钟级”动态支撑。

“‘观测即服务’绝非一句口号,它实实在在地支撑着我们每一次预警发布、每一次服务决策,面对瓢泼大雨和各方焦灼地询问,密集、精准、高效的观测数据是预报员最可靠的‘战友’,也是各部门抢抓时效的‘生命线’。”内蒙古自治区包头市气象台预报员王书琦感慨。包头市气象局在应对8月7日至9日强降水过程期间,依托气象观测站网每小时发布雨情实况信息,并第一时间传递至应急管理、水务等部门,同步发布深度融合雷达强回波影响区域与实时单站降水实况的精细化强降水提示产品,精准锁定将受强降水威胁的具体站点。

……

“这些年来,借助一些新型观测资料,我们能看到大气内部更为丰富的信息,尤其在中小尺度天气过程捕捉能力方面有了极大提升,这些观测资料也在天气机理分析、模式偏差订正等方面发挥了巨大作用。”中央气象台预报员陈双说,面对海量观测信息,一线预报员感受到了前所未有的机遇,也面临如何在有限预报时间内提取最为有用信息的挑战。

但毋庸置疑,这种监测、预报、服务的高效闭环,促进不同观测装备优势进一步发挥,将助力海量观测数据淬炼为防灾减灾的“锋刃”,推动气象预报更加精准、服务更加精细。随着观测预报服务融合机制持续深化,气象防灾减灾第一道防线必将愈加坚固。(陈双、闫平、董旭、李兰兰、于仕琪、简菊芳、葛永华、马楠、刘环、周辉、郭亚田、关雨侬、李树文、王天巍、胡亮、刘子菁、刘雨菲、印佳楠对本文有贡献)

(作者:李悦 责任编辑:张林)