岁月不居,时节如流。长期以来,气象部门紧紧围绕精准预报这一事业之基、立业之本,强化自主可控数值预报系统研发,抢占人工智能气象应用科技制高点,“无缝隙、全覆盖”的智能数字预报业务体系逐步健全。

数值预报谱写自主可控新篇章

作为气象业务的核心技术,数值预报是气象领域的“芯片”和“国之重器”。中国气象局一直致力于研发自主可控的数值预报模式,目前已经建立覆盖天气和气候、区域和全球一体化数值预报业务体系及智能数字预报业务体系。

2023年5月底,中国气象局全球同化预报系统(CMA-GFS V4.0)正式投入业务运行,成为我国数值天气预报模式发展的一个重要里程碑。

全面升级后的CMA-GFS V4.0让“中国芯”更强劲,北半球可用预报天数由7.5天提升至8.1天,接近国际先进业务中心预报时效;模式水平分辨率由25公里精细至12.5公里,与国际先进业务中心模式分辨率基本相当;卫星资料同化量占比超过80%。

2023年12月12日,中国气象局地球系统数值预报中心数值预报科技创新平台V1.0版本通过业务化评审。该平台先后向重庆、湖南、贵州、广东、四川、陕西、上海、甘肃、辽宁等省(直辖市)气象局下发中尺度天气数值预报系统(CMA-MESO)1公里分辨率的模式版本。

2024年12月5日,中国气象局次季节-季节-年际尺度一体化气候模式预测系统(CMA-CPSv3)也进入了业务运行。经过近两年的准业务测试,该系统完成次季节预测子系统覆盖365天的15年、季节预测子系统12个起报月20年的历史回算试验。

数值预报模式持续优化,一组亮眼数据见证其蓬勃发展——

建立短期气候预测模式,初步构建全球高分辨率气候系统模式,水平分辨率提高至30公里。全球气候模式分辨率达到45公里。

CMA-MESO V6.0区域模式正式投入业务运行,水平分辨率提高到1公里,循环时间间隔缩短至1小时。

3公里分辨率的集合预报系统、基于MESO的新一代区域化学天气模式系统通过业务化评审。

中尺度天气数值预报系统通过业务化评审,时空分辨率达到区域1公里1小时,可同化的雷达资料占比超过75%,中国东部近地面降水、风场和温度场预报性能明显提升。

……

与此同时,中国气象局下一代模式研发工作进展顺利,今年3月正式发布了下一代大气数值模式。中国气象局未来将以此为基础,逐步建立一体化的新型数值预报业务体系,并将尽快实现从大气数值模式向地球系统数值模式的升级发展。

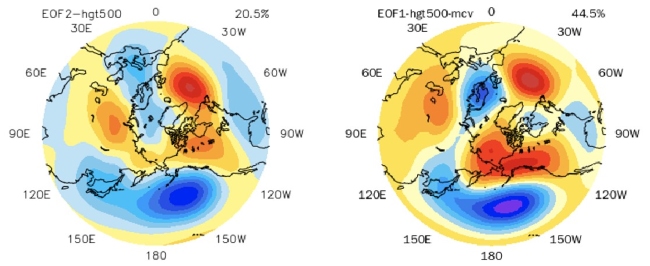

在大气模式对比计划(AMIP)试验中,PNA遥相关结果显示下一代MCV模式具备全球天气预报和气候模拟能力。

人工智能为预报插上智慧翅膀

人工智能凭借强大的数据处理能力和自学习特性,能够迅速提取并分析海量的气象观测数据,生成高精度的天气预报。近年来,中国气象局积极部署、强化推进AI气象应用,大力实施人工智能天气预报大模型示范计划,打造了国内首个气象大模型权威检验评估平台,“盘古”“风乌”“伏羲”等国内知名大模型踊跃参加,以大模型为代表的人工智能气象应用在预报中不断深化并起到重要作用。

中国气象局联合清华大学、复旦大学、上海科学智能研究院等单位,研制并发布基于国产数据、覆盖0至60天预报的人工智能气象大模型系统。2024年6月18日,中国气象局发布人工智能全球中短期预报系统“风清”(以下简称“风清”大模型)、人工智能临近预报系统“风雷”(以下简称“风雷”大模型)和人工智能全球次季节—季节预测系统“风顺”(以下简称“风顺”大模型)。

“风雷”大模型的降水预报评分较现有业务提升10%以上;“风清”大模型的全球可用预报天数达到10.5天;全球首个次季节-季节尺度气候预测大模型系统“风顺”大模型,对热带关键系统的可用预测天数达到32天。中国气象预报业务向数字化、信息化和智能化发展迈出了扎实一步。

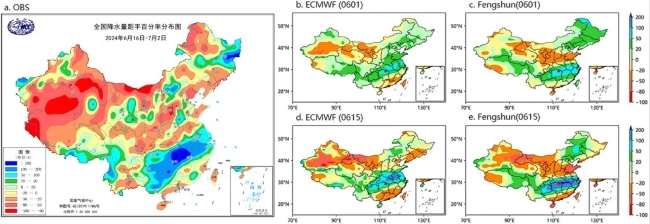

2024年汛期,江淮流域梅雨锋暴雨持续,雨带何时北抬成为防汛应急的重要决策依据。在6月28日至29日江淮地区的降水预报中,“风清”大模型提前给出“影响该雨带位置的副热带高压和急流活动不会北抬,雨带将继续维持在江淮流域”这一与实况贴合的预报意见,为预报员提前做出模式预报订正提供了有效信息。“风顺”大模型提前2周以上有效预测出今年汛期主雨带的季节内变化特征。

“风顺”大模型(c和e)和欧洲中心S2S模式(b和d)对2024年6月中下旬长江中下游地区降水异常的实时预测效果对比(a为降水实况)。

天气预报精准度持续攀升

在气候变暖背景下,天气气候形势更加复杂,极端性、灾害性天气多发、强发。《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》提出,要实现提前1小时预警局地强天气、提前1天预报逐小时天气、提前1周预报灾害性天气、提前1月预报重大天气过程、提前1年预测全球气候异常。各级气象部门将精准预报作为重中之重抓紧抓细抓实,预报预测准确率稳步提升。

目前,气象部门已实现提前1天预报逐小时天气、提前3至7天预报区域性暴雨、高温、寒潮过程,提前3至4候预测重大天气过程,提前6个月预测全球气候异常事件。

预警早一秒,风险少一分。近年来,短时临近预报预警业务能力不断提升,强对流天气预警时间提前量达43分钟。

4月15日晚,四川省宜宾市屏山县遭遇一场强对流天气过程,该县部分区域出现破纪录最强风速,达33.1米每秒。狂风肆虐下,屏山县大乘镇岩门村七四茶厂厂房顶棚发生倒塌。好在气象部门事先做出精准、及时的短时临近预报,当地政府及相关部门紧急响应、果断处置,处于险情中的26名工友被迅速撤离,成功避免了人员伤亡。

精准、及时的短时临近预报,得益于我国智能网格天气预报水平的提升。近年来,气象部门推动人工智能技术在智能网格天气预报中应用落地,临近短时降水预报产品完成从传统方法到深度学习等人工智能技术的应用升级。

目前,智能数字天气预报系统V2.0涵盖全国临近网格预报、全国短时网格预报、全国短/中期网格预报、全国延伸期网格预报、全球短/中期网格预报、全球短/中期三维网格预报子系统,不仅实现了数据、算法、流程、产品和监控的全面自动化融合,还接入了自主研发的网格实况分析资料、再分析资料以及数值模式预报等资料,确保系统自主可控。国家级智能网格预报实现空间分辨率为全球(含高空)5公里,中国区域近地面1公里;预报时间分辨率提升至72小时内逐1小时、240小时内逐3小时间隔,实现3小时内逐10分钟更新、36小时内逐1小时更新;气温和风等部分要素预报准确率高于国际同类产品,台风路径预报平均误差稳定在65公里左右。

国家气象中心天气业务一体化平台布局

同时,全球无缝隙客观化气候监测预测业务不断完善。初步实现对基本气象要素、主要气候现象以及重要气候事件的自主监测、诊断分析与影响评估。

全球预报实现新突破,发展了能源保供、航空、石油天然气管道等专项预报服务业务,并围绕持续性低温雨雪天气、高温热浪等天气提供预报影响分析。

全球灾害性天气预报能力稳步提升,初步建立全球灾害天气中短期预报、243个重点城市预报以及全球温度、降水重大过程预测业务。

……

追风赶月莫停留,平芜尽处是春山。未来,气象部门将继续加强无缝隙全覆盖、智能数字预报业务体系和平台建设,发展天气气候一体化的自主可控的地球系统数值预报模式,推进气象人工智能应用,构建气象预报业务新业态,提升精准预报能力。

(作者:张明禄 责任编辑:颜昕)