编者按:作为世界气象组织(WMO)认证的百年气象站之一,峨眉山国家基准气候站以其独特的地理位置和气候条件,不仅见证了气象科学的历史变迁,更承载了深厚的文化底蕴,引得无数文人墨客在此留下传世佳作,将气象之美融入诗词画卷。传承与创新并存中,古今在此交相辉映,本期“气象观天下”,让我们走进峨眉山,探寻气象故事,感受气象文化与自然景观的交融。

云端立丰碑 高山写传奇——峨眉山气象站的世纪坚守

在成都平原边缘、海拔3079米的峨眉山巅金顶,一座年逾九旬的气象站静静矗立。它就是我国最早建立、观测时间最长的高山气象站—峨眉山国家基准气候站,也是四川省首个获得世界气象组织认定的首批七十五年站类别百年气象站。这座气象站,不仅见证了岁月的变迁,更在一次次重要时刻,绽放出耀眼光芒。

建站风云

1932年7月,时任民国气象研究所所长的竺可桢先生指派胡振铎、姜亚光、翟邃理等人在峨眉山千佛顶建立高山测候所,开启了峨眉山气象观测的历史篇章。不过此次观测仅持续1年零1个月,直到1939年4月,为满足抗战所需,民国四川建设厅重建峨眉山测候所,并于1941年1月1日正式恢复气象观测记录。此后,峨眉山国家基准气候站的工作人员便在这高山之巅,在闪电惊雷中辨云识天、在寒风雨雪里捕风捉雨,使峨眉山气象站的观测记录跨越了一个世纪。

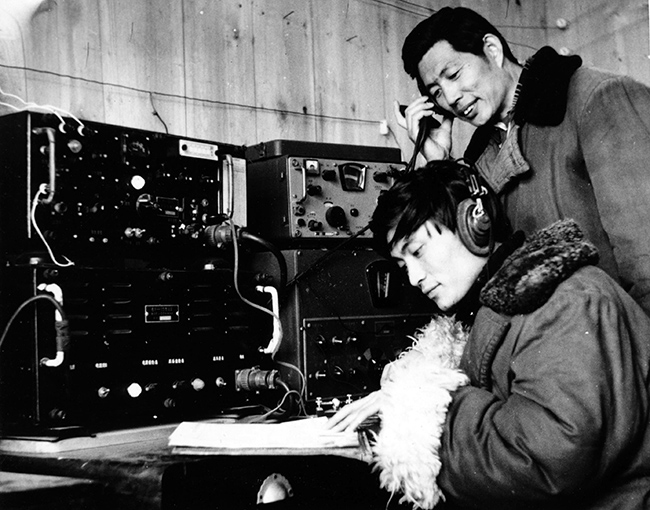

20世纪80年代工作人员正在发送气象电报。 图/陈辉

“冬日风雪夏日雷,霜刀闪电惊人魂,春秋多雾遮日头,连绵阴雨连天云”,是峨眉山国家基准气候站恶劣气候的真实写照。该站所处位置极为特殊,位于大气对流层700百帕高度,正处于青藏高原与云贵高原的过渡地带,天气变幻莫测。这里年平均气温3.7℃,最低气温-20℃,一年中积雪天数超过180天,大风、雷击天数均超过60天。虽然条件恶劣,但峨眉山国家基准气候站是国内少有的高山指标站,其气象数据资料对天气气候,特别是对四川盆地及长江中下游地区天气预报具有重要的指示意义;它参与国际气象资料交换,是参与世界气象组织气象资料交换的台站之一。在历史的长河中曾为抗战时期的“驼峰航线”、汶川地震服务保障等,提供重要数据支撑。

前行岁月

20世纪30年代,在第二次国际极年测候活动的号召下,峨眉山国家基准气候站的前身高山测候所在千佛顶寺庙内艰难建立,建站初期气象站工作人员与和寺庙和尚同吃共住。

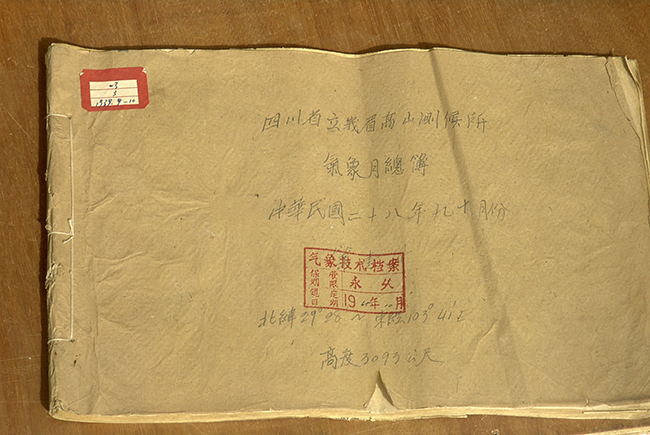

峨眉山1939年气象月总簿 图/罗平

抗战时期,“驼峰航线”成为盟军向中国运输物资的生命线。这条航线途经高山峡谷,气候复杂,飞行危险重重。峨眉山站的气象数据,就像黑暗中的明灯,为“驼峰航线”的飞行安全和国际援华物资运输提供了关键保障。工作人员在艰苦、简陋的条件下,准确记录每一个气象数据,及时传递气象信息,为抗战胜利贡献了不可或缺的力量。

时光流转,到了2008年,峨眉山国家基准气候站又迎来了两场严峻考验。年初,长达33天的低温雨雪侵袭峨眉山,积雪深度突破历史极值。全站职工没有丝毫退缩,他们冒着严寒,在厚厚的积雪中艰难前行,检查设备、采集数据,确保14300个气象数据的采集和260多份气象电报准确及时发出,为抗击南方大范围低温雨雪冰冻灾害提供了有力支持。5月12日,汶川特大地震突如其来。峨眉山气象站在自身受灾的情况下,迅速组织自救,3名党员主动请缨,加入“野外军地联合应急气象保障小分队”。他们带着沉重的设备,克服余震危险和恶劣环境,奔赴受灾地区,为抢险救援提供了宝贵的气象数据,助力救援工作顺利开展。

峨眉山国家基准气候站气象工作人员在寒风中清除风杯雨雾凇。 图/冉瑞生

时代使命

历经93年的发展,峨眉山国家基准气候站从最初的初级高山测候所,逐步成长为拥有现代化探测手段的国家基准气候站。如今,已装备有各类先进的自动观测设备,能精确记录气温、气压、湿度、雨量、风向和风速、地温、能见度、降水天气现象和其他天气现象、云状和云量,还有特殊项目如大气成分(酸雨)、辐射、大气电场等气象数据。近百年的前赴后继中,161位峨眉山气象人奋斗的足迹将被铭记。他们秉持“精确、规范、严谨、求真”的站规,在恶劣环境中,不畏艰苦、无私奉献。“高山缺氧不缺志,工作艰苦不怕苦,观云测雨永争先”的高山气象人精神,代代相传。此外,峨眉山国家基准气候站以其独特的历史和丰富的气象资源成为科普教育的基地。人们来到这里,参观各类仪器,了解历史变迁,观察天气现象,学习气象知识。在这里,大自然的神奇和科学的力量激发了大家特别是孩子们的求知欲,人们更是零距离地感受到了驻守在此的高山气象人的精神与情怀。

20世纪70年代峨眉山开展人工观测。峨眉山国家基准气候站供图

峨眉山国家基准气候站,这座屹立在云端的守望者,见证了我国高山气象事业从无到有、从弱到强的发展历程。它用一个个故事,书写着高山气象人的传奇,激励着一代又一代人为气象事业拼搏奋斗。(李昕雨 杨富森 周雯)

峨眉四季,跨越千年的诗韵

在四川省的腹地,峨眉山如同一颗璀璨的明珠,以其雄奇险峻的自然风光和深厚的历史文化底蕴,吸引着无数游客的目光。峨眉山不仅自然景观独特,更以其变幻莫测的天气气候激发了无数文人墨客的灵感,留下了许多脍炙人口的诗词。这些诗词如同一幅幅生动的画卷,将峨眉山天气气候的万千变化,与诗人的情感世界紧密相连,共同谱写了一曲人与自然和谐共生的美妙乐章。

提到峨眉山的气候,四季分明的特点尤为显著。春天,万物复苏,峨眉山披上了一层生机勃勃的绿装。细雨绵绵,如丝如缕,山间云雾缭绕,仿佛为这座山蒙上了一层轻纱,更添几分神秘。峨眉山的春天,既有细腻的柔美,也有磅礴的生机,令人心驰神往。

转眼间,夏季来临,峨眉山的气候变得凉爽宜人,成为避暑的绝佳去处。宋代诗人陆游在《夏日四首 其四》中提到:“草芝方出峨眉老,力比金丹似更多。”这句诗本意虽并非描绘季节,但其中“草芝方出”的意象,让人联想到峨眉山草木葱郁、生机盎然的景象。

秋季,气候逐渐转凉,山上的树叶开始变得五彩斑斓,红、黄、绿各色交织在一起,构成了一幅绚丽的秋日画卷。唐代诗人李白在《峨眉山月歌》中写道:“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。”当夕阳的余晖洒在峨眉山上,那轮半圆的月亮从云层中探出头来,映照在蜿蜒的平羌江上,构成了一幅多么迷人的画面。宋代诗人范成大也在《重送文处厚,因寄蜀父老三首其一》中描绘了峨眉山的秋天:“灌口江源不断流,峨眉山月几番秋。”不仅描绘了峨眉山秋夜的月色之美,更暗含了峨眉山秋季气候凉爽、月色宜人的特点。

冬季,峨眉山则披上了一层洁白的银装,雪花纷飞,将整个山峰装扮得宛如童话世界。此时,山上的气温骤降,寒风凛冽,但正是这样的气候条件,造就了峨眉山冬季独特的雪景。唐代诗人李白在《登峨眉山》中写道:“蜀国多仙山,峨眉邈难匹。青冥倚天开,彩错疑画出。”虽然并没有直接描绘峨眉山的雪景,但从描绘中,我们仿佛可以看到,在冬季的某个清晨,第一缕阳光洒在峨眉山雪顶上时,那银装素裹的山峰在阳光的照耀下,该是多么壮丽而神秘。

这些诗词,不仅是对峨眉山美景的赞美,更是对峨眉山独特天气气候的深刻描绘。它们如同一部部生动的历史记录片,将峨眉山四季变换的美景和气象万千的奇观定格在了文字之中,让后人得以在品读中感受那份跨越千年的诗意与美好。(周蓉 杨富森)

战时故宫博物馆日晷——时光对话者

在四川省乐山市的战时故宫博物馆展厅中,一件珍贵的日晷静静地陈列着。这件古老的计时工具—日晷,以其独特的形态和深厚的文化底蕴,成了连接历史与现代的桥梁,让我们得以跨越千年的时光,与古人进行面对面的对话。

文化的象征

日晷,作为古代的一种计时仪器,其原理是利用太阳投射的影子来指示时间。它不仅是古代科技智慧的结晶,更是古代文化的象征。当我们站在日晷前,仿佛能听到时光流逝的声音。那精细的刻度,不仅记录了时间的流转,更承载了古人对时间的敬畏与珍视,让我们想起古代人们如何通过观察天象、记录时间,来安排生产、生活,以及进行各种社会活动。这种对时间的感知和利用,不仅体现了古人的智慧,也为我们今天的生活提供了宝贵的启示。

同时,这件日晷还承载着一段特殊的历史记忆。1937年,抗日战争全面爆发,为保护故宫文物免受战火破坏,数以万计的文物被紧急南迁。这些文物历经千辛万苦,最终被安全转移至四川、贵州等地。乐山作为重要的中转站和存放地,见证了这段波澜壮阔的历史。

科技的见证

日晷的工作原理体现了古人对太阳运动规律的精准理解,通过观察晷针在刻度盘上投影的位置,可以准确测定时辰。这种简单却蕴含丰富天文知识的方法,不仅记录了太阳的运行规律,也为研究地球自转和公转提供了重要参考。事实上,日晷对现代气象观测也有重要启示。它提醒我们,在追求高科技手段的同时,不应忽视基础观测,正如现代气象站依然保留着日照时数观测项目,正是对传统观测方法的继承和发展,展现了古今智慧的交融。

文明的赓续

日晷承载着“天人合一”的哲学思想。古人通过观测天象,认识自然规律,形成了尊重自然、顺应自然的文化传统。日晷文化对当代社会的启示是多方面的。它告诉我们,科技创新要与传统文化相结合,现代生活要保留对自然的敬畏之心。这种文化传承,正是中华文明生生不息的重要原因。

今天,当我们面对这件古老仪器,不仅要欣赏它的工艺之美,更要领悟其中蕴含的智慧之光。这种智慧,将指引我们在科技发展的道路上,既仰望星空,又脚踏实地,既追求创新,又传承传统。让我们继续这场跨越千年的对话,在时光的长河中,书写新的文明篇章。

战时故宫博物馆中的日晷,不仅是一件文物,更是这段历史的见证者。它提醒我们,在战争的硝烟中,文化的传承与保护从未停止。日晷所象征的时间与自然规律,也让我们更加珍惜和平与文明。(周雯 陈杨轩)

探文化之旅 享诗意栖居

在四川省乐山市,气象不仅是一门科学,更是一种文化。这里的一山一水、一云一雨,都蕴含着深厚的气象文化底蕴。从峨眉山的云海佛光,到岷江的烟波浩渺;从古人的观天测候,到现代的气象科技,乐山为我们展现了一幅气象文化的壮丽画卷。让我们踏上这条气象文化旅行路线,感受天地之美,领悟自然之道。

自然之境:气象奇观的视觉盛宴

乐山地处北纬29°附近,以其温暖湿润、四季分明的气候和独特的地理环境,孕育了丰富的气象景观。峨眉山金顶作为观赏气象奇观的绝佳之地,清晨时分,当第一缕阳光穿透云层,宛如天界仙境。夏季,雷洞坪的雷声轰鸣,展现了大自然的磅礴力量。冬季,雪后的峨眉山银装素裹,呈现出别样、静谧的气象之美。

此外,岷江流域是体验水文气象的天然课堂。清晨的江面雾气缭绕,宛如仙境;傍晚的晚霞映照在江面上,波光粼粼,美不胜收。乘船游览其中,人们可以亲身感受“朝晖夕阴,气象万千”的诗意,仿佛置身于一幅流动的山水画卷之中。

乐山大佛景区也是观察局地气候的绝佳场所。大佛依山面水,独特的地理位置使其形成了特有的小气候环境。在这里,可以体验到江风与山风的交汇,感受到“山雨欲来风满楼”的气象变化,帮助游客进一步领略大自然的神奇魅力。

古今对话:气象文化的时空穿梭

乐山不仅自然风光旖旎,更在气象文化方面有着深厚的底蕴。历史上,乐山曾是众多气象学家进行科学考察和学术研究的重要基地。竺可桢等气象学泰斗曾在乐山留下足迹,他们的研究成果不仅丰富了中国气象学的宝库,更为乐山气象文化的发展奠定了坚实的基础。

峨眉山国家基准气候站是科普教育的重要基地。游客可以近距离观察气象观测设备,了解天气预报的制作过程。通过专业讲解,学习气象防灾减灾知识,提高应对极端天气的能力。

诗意栖居:气象文化的深度体验

在峨眉山上的民宿,游客可以体验“听风观云”的雅趣。清晨,在露台上品茶观云海;夜晚,在庭院中听风赏月。这种与自然和谐共处的生活方式,正是气象文化的精髓所在。同时,乐山气象文化创意产品独具特色。以峨眉山云海为灵感设计的丝巾,以乐山大佛为原型制作的气象主题文创,都深受游客喜爱。

乐山气象文化之旅,是一场跨越时空的对话,是一次与自然的亲密接触。在这里,我们不仅能够欣赏到壮丽的气象景观,更能感受到气象文化的深厚底蕴。这种文化,既是对传统的传承,也是对未来的展望。让我们在这条路线上,感受天地之美,领悟自然之道,找到诗意栖居的生活方式。(周雯 王会兵)

(责任编辑:张林)