1945年秋,延安。凤凰山下,两个年轻人身背油桶沿着羊肠小道一路爬到200多米高的地方,现场发电、开展高空观测。

两人来自中国共产党第一个气象台——延安气象台,他们的面庞是那样年轻,从事的气象事业亦刚刚萌芽。

未来,他们将走向一条怎样的道路,会有更多人加入他们的征程吗?

两人望向王家坪八路军总部窑洞的灯光,望向巍巍宝塔山。未来让人好奇,让人期待。

2025年7月,上海。2025世界人工智能大会举行,中国气象局向吉布提、蒙古两国代表捐赠城市多灾种早期预警智能体(MAZU-Urban)。MAZU-Urban将走出国门,扛起跨国气象防灾减灾使命。

全球智慧汇集,聚光灯对准“中国方案”。广大气象工作者奔赴全球创新前沿。而回望不平凡历程,我们是如何从延安走来的?

1945—2025年,人民气象事业已走过80年。

从革命圣地出发,于峥嵘岁月中磨砺,在党中央的高度重视和殷切关怀下,一代代气象工作者接续奋斗,人民气象事业从延安起步,紧紧围绕服务国家、服务人民,实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展,开启迈向现代化气象强国的新征程,走出了一条党领导的社会主义气象现代化之路。

一路风雨兼程,一路风云激荡,而道路如砥,初心如磐。

大道

在党中央的坚强领导下,前进道路豁然开朗

一本薄薄的《自然地理》,被珍藏至今——延安气象台成立初期,图书资料十分有限,毛泽东同志将自己的藏书送给气象台人员学习。

毛泽东同志赠送给延安气象台工作人员的藏书。中国气象科技展馆供图

一个辗转到达的包裹,连包装纸都不舍得扔——在周恩来同志关心下,来之不易的气象书刊辗转十几个月送抵气象人员手中。包装纸是一张天气图,周恩来亲笔写道:这张图不要丢掉,可能有用。

彼时,太平洋战场战火熊熊,反法西斯战争急需解放区气象信息;延安星火吸引全国热血青年和爱国知识分子,点燃了燎原烈焰的序幕。

在革命烽火中,党中央筹谋长远,1945年3月,清凉山气象训练队在延安组建;同年9月,延安气象台成立——人民气象事业在革命圣地发轫。

延安清凉山 延安市气象局供图

自此,一路如灯火照亮——每到关键时刻,都有中央领导同志的指示为人民气象事业的发展壮大指明方向。从社会主义革命和建设时期筚路蓝缕,到改革开放和社会主义现代化建设新时期奋勇前行,再到迈入中国特色社会主义新时代,历任党和国家领导人始终关心支持气象事业。从毛泽东主席强调“气象部门要把天气常常告诉老百姓”,到习近平总书记关于气象工作重要指示,党对气象工作的领导不断加强,指引气象事业谱写出壮美篇章。

自此,一路如蓝图铺展——每次深谋远略,都是党和国家政策支持保障着人民气象事业又好又快发展。新中国开国大典后不久,军委气象局即建立。气象管理体制不断完善、事业发展的政策支持和经费保障不断强化,中国特色社会主义制度的优越性充分彰显,擘画了气象事业锦绣前途。

自此,一路如磐石稳固——每到爬坡过坎、攻坚克难,气象工作者始终牢记党的嘱托,坚定不移朝着强国建设、民族复兴的宏伟目标奋勇前进。从延安出发,气象红色血脉依然汩汩涌动;拓荒耕耘,气象现代化整体水平迈入世界先进行列;从以服务国防、农业为主,到全面保障经济社会发展成效显著。

沧海横流,人间正道。80年征程已经证明,人民气象事业之所以不断发展壮大,根本在于中国共产党的坚强领导,坚定不移走中国式现代化道路。

正途

坚守服务国家服务人民初心,铸就事业底色

那是心潮澎湃的时刻——1949年10月1日16时35分,在开国大典上,17架飞机飞往天安门。面对气象保障困难和挑战,气象工作者做出准确预报,圆满完成任务。飞机发出轰鸣,与群众的欢呼声汇到了一起。

1949年9月30日,开国大典前的天气预报结论 图片来源:中国气象科技展馆

那是为之揪心的时刻——1953年4月,一场强寒潮造成华北和黄淮地区小麦减产、农民损失,毛泽东同志听取情况汇报后指示,“气象部门要把天气常常告诉老百姓”。当年8月1日,气象机构从军队建制转为政府建制。服务国计民生刻印于气象工作者之心。

人民气象事业自诞生之日起,就标定了始终把坚持服务国家、服务人民作为事业发展的根本宗旨。

从创建初期保障解放战争、抗美援朝,拓展到为现代产业、重大工程、重大活动等提供全方位气象服务;从聚焦防灾减灾救灾,到主动融入国家大安全大应急格局,坚持趋利与避害并重,服务千行百业——人民气象事业的壮阔征程,始终与党和国家同频共振、风雨同行。

以气象工作之昼夜“灯火长明”,守护万家“灯火常安”。以气象预警为先导的应急响应联动机制建立,递进式服务和高级别预警“叫应”不断健全,架起气象预警与灾害预报、应急响应联动的桥梁纽带。2025年5月31日,云南怒江泸水市,就在鲁掌镇三河村的219户789名群众安全转移后不久,山洪泥石流奔涌而下。此前,气象部门精准预报、提前“叫应”、高效联动,当地果断组织转移,无人员伤亡。

怒江傈僳族自治州气象局通过云南省突发事件预警信息发布系统,向核心区手机用户推送预警短信。图为云南省突发事件预警信息发布系统 怒江傈僳族自治州气象局供图

如今,在发挥气象防灾减灾第一道防线作用中,气象工作者对“人民至上,生命至上”的千钧分量,愈加深刻理解与体察;心怀“国之大者”,保障粮食、能源、交通等安全,守护港珠澳大桥等重大基础设施建设与载人航天、国产大飞机试飞等重大工程。

2022年2月17日,国产C919大飞机在陕西阎良上空完成自然结冰试飞。图为阎良机场的气象台里,为飞行试验进行会商。图片来源:央视网

以气象工作之风雨不辍,促进经济社会之发展顺畅。气象服务覆盖能源、交通运输、金融、文旅、健康等国民经济70余个行业大类,投入产出比达1∶50。当低空经济“起飞”、绿水青山“点绿成金”,优质气象大数据与服务等提供强劲助力;从“看天吃饭”到“知天而作”,气象勾勒好“丰”景;当新生态展开优美画卷,强化应对气候变化科技支撑,构建新能源气象预报预测产品体系,为美丽中国建设、实现“双碳”目标贡献力量。

如今,气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好在实践层面更加深入,深刻诠释着民之所盼、我必行之的责任担当。

坚守初心,为国为民。80年征程已经证明,人民气象事业始终把人民摆在最高位置,必须坚持以人民为中心的发展思想,“致广大而尽精微”,为经济社会发展贡献气象力量。

历程

开拓创新,走出一条自立自强攀登之路

这是一项史无前例的伟业——人民气象事业初创时,仅有6个气象站。现在,我国已建成布局科学、综合立体的气象观测体系。

这是一场持之以恒的接力攻坚——最早做预报时,天气图整个制作流程都要手工操作。现在,我国气象预报已发展到地球系统数值预报模式,实现从分钟、小时到月、季、年的无缝隙预报预测。

MICAPS4.0系统

人民气象事业始终把推进现代化建设作为中心任务。从1984年制定《气象现代化建设发展纲要》,到2022年国务院印发《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》,实施一系列重大工程,推动我国气象综合实力跃居世界前列。

“要搞我们自己的气象卫星”,嘱托言犹在耳;“我们要有能力,把我们国家自己的数值预报做好”,誓言铮铮——科技创新,我国气象科技能力实现从弱到强、从跟跑到并跑再到部分领跑的跨越,气象关键核心技术不断取得突破。

这一系列创新让人振奋:“气象芯片”数值预报系统摆脱对欧美的技术依赖,覆盖0—60天的人工智能气象预报模型,部分性能指标超过欧美主流模型。“大国重器”风云卫星整体水平稳居世界前列,新型天气雷达等关键元器件基本实现自主可控,基于北斗卫星的“三段式”气象探空模式实现国际领先……

山东章丘国家高空气象观测站进行北斗导航探空业务试运行和平行观测。山东省气象局供图

瞄准“监测精密、预报精准、服务精细”要求——夯实基础,不断提升服务国家、服务人民的能力和水平。

这一系列数字让人鼓舞:建成由8颗风云气象卫星、842部天气雷达、131个高空气象观测站、9万余个地面气象观测站等组成的陆海空天一体化综合气象观测系统。提前3天至7天预报区域性暴雨、高温、寒潮过程,提前6个月预测全球气候异常事件;24小时晴雨预报准确率超过85%,24小时暴雨预报准确率达到国际先进水平,台风24小时路径预报平均误差62公里,稳居全球前列。建成智能高效的精细服务体系,实现17个行业82种预警信息汇聚共享、快速发布。气象数据资源支撑国家重大发展战略、重大工程建设和重大科技研发,支持产生科技成果8000多项。

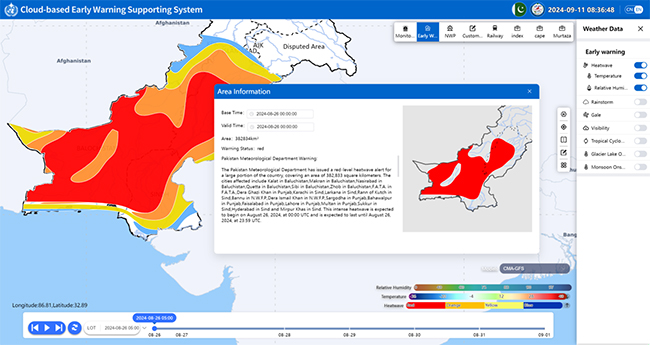

一系列声音令人自豪:在国际舞台上,我国与33个国家和国际组织签署气象合作协议,持续扩大国际朋友圈。我国发布全球首个早期预警促进气候变化适应国家行动方案,打造全民早期预警中国品牌“妈祖(MAZU)”,中国智慧写入全球治理篇章。

中国气象局与巴基斯坦气象局联合开发云端早期预警系统

一组组数据,画出一道道气象现代化发展的上升曲线,留下一串串奔行的足迹。

山积而高,泽积而长。80年征程已经证明,气象现代化是中国式现代化的重要组成部分,也是中国式现代化实践的生动写照和辉煌篇章。

光轨

微光汇聚,成为照耀未来的星河

苦吗?

1947年,从延安转战山西、河北,山路难行。年轻的气象人员腿走肿了、脚板上磨了血泡,只想着“千万要保护好气象仪器”。没有人叫苦,他们坚信“建设新中国,要有自己的气象网,要为将来气象工作的发展做好准备”。

累吗?

1952年,原西康省军区派出青年到巴塘县建立气象站。路途风雪迷漫,山高路窄,有的地方牦牛也过不去,他们就轮流抬着氢气缸前进。干粮尽,就挖草根、吃野菜,历时近一月抵达,建起巴塘气象站。他们笑着立志,“要揭穿天空万变的神秘,把伟大祖国建设得更富强”。

这就是我们的气象工作者,至今本色不变。

从21人的清凉山气象训练队、11人的延安气象台,到如今10余万高素质气象人才奋战祖国南北,一代代气象工作者继承延安精神,弘扬气象优良传统,涌现出隋金堂、雷雨顺、陈正洪、赵虎炯等“全国优秀共产党员”、“大国工匠”、“国家卓越工程师”和“人民满意的公务员”等一大批先进典型,推动人民气象事业取得令人瞩目的成就。

“人民满意的公务员”赵虎炯(前排中)进渔港上船头与渔民交流。郑志跃 摄影

这一切,源于对祖国和人民的热爱。迈上新征程,发扬“忠诚为民、精准及时、创新奉献”的气象优良传统——

向更高处攀登,沈学顺带领团队接过前辈接力棒,十年磨一剑,打造数值预报“中国芯”;许映龙、张志清穷尽毕生心血只为将气象事业“做精做细、做到极致”。

在苍茫中坚守,老一代气象人陈金水跋涉青藏高原“生命禁区”,把安多气象站建于世界之巅;华山上,于进江一守就是30余年,创下地面观测“百班无错情”37次、“二百五十班无错情”12次的佳绩。

安多气象站,这里空气含氧量不足海平面的50%,仅仅是简单走动就会胸闷气喘;即便西藏本地人,初到安多也会头疼欲裂、夜夜难眠。方乐群 摄影

于风雨中拼搏,无数气象工作者奋战在台风、暴雨来袭的不眠夜,气象局彻夜亮着的灯就是证明;漠河滴水成冰的寒夜、三沙漫长炽热的夏天、唐古拉山麓簌簌寒风……气象工作者观云测雨,没有神奇的未卜先知,只是有人在接续求索。

这似乎是对1945年登上延安凤凰山的两个年轻人的无声回应:能听到吗,未来有更多的人加入我们的道路!继续奋斗吧,气象事业将越来越壮大!相信吧,未来我们将为祖国和人民作出更大贡献!

9月3日6时,国家气象中心重大气象保障预报专家组针对活动保障进行讨论。陶亦为 摄影

而此刻,正在创造新的历史的气象工作者,深情回望80年道路,将开启新程:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,传承优良传统,赓续红色血脉,瞄准国际一流,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,不断提升服务国家、服务人民的能力和水平,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献气象力量。

接续奋斗,勇毅前行。只有前行,才能看到万千气象更壮美的风景。

(作者:赵晓妮 责任编辑:张林)