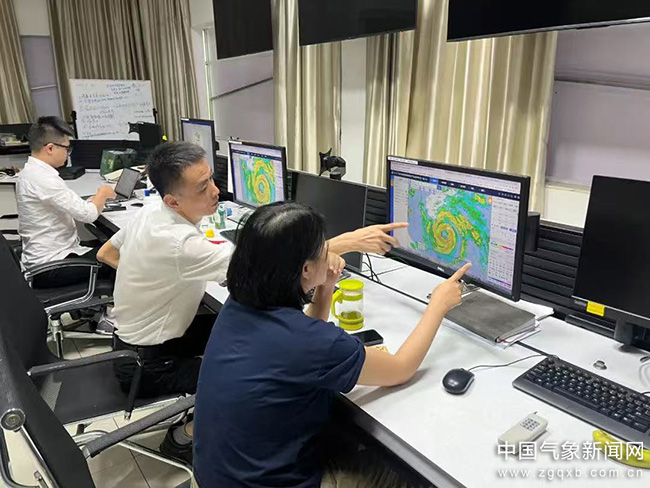

9月8日清晨,海南省海口市电闪雷鸣、暴雨如注。海南省气象台业务平台办公室里,大屏幕上实时跳动的雷达回波、卫星云图与台风路径,记录着今年第16号台风“塔巴”的最新动态。预报员依托智慧防灾减灾系统,快速研判风雨影响,预警信息第一时间飞向千家万户,织就一张守护生命的安全网。

近一个月来,海南连续应对南海热带低压和“剑鱼”“蓝湖”“塔巴”4个热带气旋。面对严峻考验,海南气象部门深入践行“观测即服务”理念,依托北斗探空、X波段相控阵雷达、风云卫星、微型气象站等先进设备,构建地空天一体化立体监测网络,实现从数据获取、处理到精细服务的全链条贯通,为防汛救灾赢得主动。

立体监测 精准捕捉台风脉搏

“第16号台风‘塔巴’外围云系逐渐靠近海南岛,请海南岛北半部各市县持续加强短临监测。”

9月7日下午,海南省预报员交流群里的一条提示,让全省预报员高度警惕。这正是海南省气象部门践行“观测即服务”理念、精准防御台风的真实写照。

“观测即服务”核心要围绕高价值观测数据生成产品和发挥效益。海南一系列新型观测设备投入应用,为生成高价值观测数据产品提供保障。

在多轮台风影响期间,国省气象部门联动,在海南博鳌国家级无人机气象观测试验基地,开展“海燕”I型无人机台风高空外围云系及观测敏感区探测试验。9月7日17时10分投放8个探空仪,获取约1.4万余条有效观测数据,并实时上传至“天擎”系统,为研判台风“塔巴”发展趋势提供精细化原位探测数据。

海南省气象局还依托北斗探空系统、风云四号B星,并将150个新型微型气象站、60个洪涝积水监测站、X波段双偏振相控阵天气雷达等高精度设备投入观测实战,为台风做了一次“全身CT扫描”,实现对路径、结构和风雨影响的精细化、全程化追踪。

8月29日,受台风“蓝湖”影响,海南省海口市出现明显风雨天气,市气象局工作人员在五源河体育场周边搭建微型气象监测站,保障演出活动安全有序进行。吴湟帅 摄影

在海口,东山、西秀、演丰3部X波段相控阵天气雷达组网运行,实时捕捉螺旋雨带的结构和强度;在三亚,六道、南田、南雅3部雷达与自动站、卫星的数据资料结合,助力预报员在台风“剑鱼”影响期间,提前23小时发布暴雨红色预警,并滚动更新未来3小时风雨预报和水库降水量信息,为转移群众和水调度赢得宝贵时间。

海南省气象台还利用风云四号B星数据,每30分钟生成高时空分辨率的云顶高度、云顶温度和红外云图产品,实现了对台风云系变化的连续监测。这些数据与X波段雷达反射率产品融合,显著提升风雨影响的预测效率,也增加了暴雨预警的提前量。

数据融合 精准预报落地见效

在海量数据中提炼有用信息,是实现精准预警的关键。

海南省气象台依托一体化平台,融合X波段雷达、风廓线雷达、微波辐射计、云雷达等资料构建多源融合三维实况分析产品,可清晰展示台风中心暖心结构和边界层风场分布,为强度变化研判和灾害风险评估提供可靠依据。

风廓线雷达发挥独特作用,可持续监测边界层风场变化,为台风登陆前后的风力预报提供稳定支撑。结合风场切变、低空急流等参数分析,预报员能够更准确把握台风影响程度,提出更具针对性的防御建议。

在台风“剑鱼”影响期间,部分自动气象站受损,海南省气象信息中心迅速启动应急质控与插补算法,保障了观测数据的连续性和完整性,确保预报预警不中断。

观测数据转化为服务产品,最终要在守护人民生命财产安全的实际行动中见到实效。

8月24日至25日,受台风“剑鱼”影响,海南省五指山市遭遇极端强降雨,24小时降水量达355.9毫米,突破1958年以来历史极值。毛道乡空吸水库发生山体滑坡,土方堵塞溢洪道,严重威胁群众安全。

8月24日,三亚市气象局预报员研判台风“剑鱼”风雨影响。林怡 摄影

险情发生后,海南省政府领导一线指挥,成立专项工作组。五指山市气象局全程提供支撑,实时跟踪雨情,滚动发布降水预报服务专报,依托监测产品精准划定强降雨时段和风险等级,并与应急管理、水务等部门高效联动,确保信息直达一线。最终在气象服务护航下,群众安全转移。

海南气象部门将持续深化“观测即服务”理念,建设更高水平气象灾害监测预报预警体系,以智慧观测守望风云,以科技之力守护百姓安宁。

(作者:袁迎蕾 崔丹 王立宏 林正建 责任编辑:张林)