8月7日20时,第12届世界运动会(以下简称“成都世运会”)在四川成都天府国际会议中心“天府之檐”启幕。

此时,恰逢立秋节气。这个古老的时令,标志着万物从繁茂走向成熟。此时的成都,正以一场现代版的“秋日胜春朝”演绎着运动无限、气象万千。

四季更迭,当传统智慧与现代气象科技在立秋交汇,成都以风云可测的底气,为这场国际体育盛会奉献出一片澄澈天空。

图为第12届世界运动会开幕式上的焰火表演

沉淀智慧:胸怀“国之大者” 主动互动联动

时间拨回至2022年7月18日,在美国伯明翰市举办的第11届世界运动会闭幕式上,成都接过国际世界运动会协会会旗,2025年世界运动会进入成都时间。

此后3年,全世界目光聚焦在这座活力、开放、幸福之城。成都开启由“大运之城”向“世运之城”的逐梦之旅。

一场赛事撬动一座城,更影响着一群人为了同一个目标,奔赴!

世界运动会是非奥项目最高水平的国际综合性运动会,开闭幕式以及15个竞赛场馆、18个竞赛大项都在户外举行,且部分项目还在公园湖泊进行,对气象服务保障提出全新挑战。

中国气象局党组高度重视,多次实地调研、专题部署成都世运会气象服务保障工作,统筹调度、周密部署,举全部门之力,向世界呈现一场具有国际标准、中国风格、巴蜀韵味的体育盛会。

“致广大而尽精微,高水平高质量高标准保障成都世运会圆满举办。”中国气象局党组书记、局长陈振林要求,要胸怀“国之大者”,坚持底线思维、极限思维,落实“观测即服务”理念,强化观测、预报、服务“咬合力”,聚焦风险、精心研判,以“点对点”精细化服务,展现中国式现代化的万千气象。

为了实现这一目标,来自国家气象中心、国家气候中心、国家卫星气象中心、国家气象信息中心、地球系统数值预报中心、气象探测中心、气象宣传与科普中心(中国气象报社)等国家级业务单位的15名专家进驻成都世运会气象台,集智而行。

四川省气象局统筹省市两级业务技术人员投入成都世运会气象服务保障,与成都市气象局指挥体系无缝衔接,凝聚合力。

8月7日10时,开闭幕式运行中心防汛与气象保障组气象专员章尔震在天府国际会议中心做成都世运会开幕式气象保障工作。刘伟刚 摄影

在成都世运会执委会专班、焰火专班、开闭幕式运行中心、赛区委员会等赛事各运行专班,3名首席、6名业务骨干与24名竞赛场馆中心气象联络员保持联动。气象服务在指挥中枢与执行末梢间实时共享,精准高效。

上下一条心,全国一盘棋。在中国气象局党组,四川省委、省政府,成都市委、市政府的高起点谋划之下,气象服务深度融入赛事体系。一场国省市携手、气象与各运行保障部门联动的“多向奔赴”得以实现。

焕发新彩:传承经验 锐意创新

8月6日,开幕式前一天,狂风裹挟着暴雨逼近成都。

在成都世运会气象台,却不见慌乱,因为预报员已利用“蓉城·灵犀”等人工智能模型,提前捕捉到这场雨。

在此之前,成都世运会气象台已将预报结论及风险提示发送给执委会各赛事部,各部门根据预报预警做了充分准备。

这场联动多部门的高效行动,是气象科技在传承与创新中交出的答卷。

“蓉城·灵犀”人工智能模型于2024年投入业务运行,其前身为“蓉城•夔牛”短临降水预测模型。在成都大运会期间,“蓉城•夔牛”初显身手,如今,“蓉城·灵犀”震撼登场。

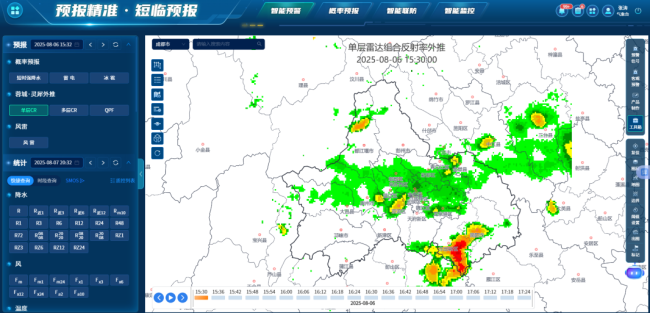

依托“蓉城·灵犀”开发的短临降水预报模型,可实现未来2小时逐6分钟时间分辨率、逐1公里空间分辨率的精细化雷达组合反射率外推预报。配合快速更新同化技术,0—2小时降雨预报时间分辨率缩短至5分钟、空间分辨率精细至100米。

“蓉城·灵犀”人工智能模型

不只有“蓉城·灵犀”,此次成都世运会,还首次引进“风雷”“风清”“风顺”三大国家级人工智能模型,全面融入世运会赛区0—60天无缝网格预报,支撑“气象短临—短中期—气候预测”全流程气象服务保障任务。

如果说“蓉城·灵犀”“风雷”“风清”“风顺”等人工智能模型是支撑世运会的气象“智脑”,那么遍布赛场内外的观测设备就是一张天气“感知网”。

在成都大运会基础上,气象部门新增26套气象监测站、4个临时高空站、5部激光测风雷达,以及“座椅温度”、“黑球温度”等专业特种观测,实现焰火区垂直风场、户外赛事体感温度等场景化监测。

成都世运会开幕前夕,气象保障人员在开幕式场馆标校气象观测设备。蔡欣明 摄影

如今,成都全市855个站点构成地面气象观测网,配上9部天气雷达组成的天气雷达网,以及高空气象观测站、地基垂直遥感观测基地、12部风廓线雷达和28部激光测风雷达组成的垂直廓线观测网,实现对赛场周边天气的分钟级监测,让各类灾害性天气实时可测。

国家气象中心“中国气象局短临预报业务系统(SWAN)3.0”、国家卫星气象中心“风云地球”、国家气象信息中心“天擎·实况”、中国气象局气象探测中心“天衡天衍”、四川省气象局“蜀智”和成都市气象局数字气象智慧服务平台等国省市专业气象平台均提前完成针对成都世运会的专题部署应用,协同提供观测、预报、服务全流程智能支撑。

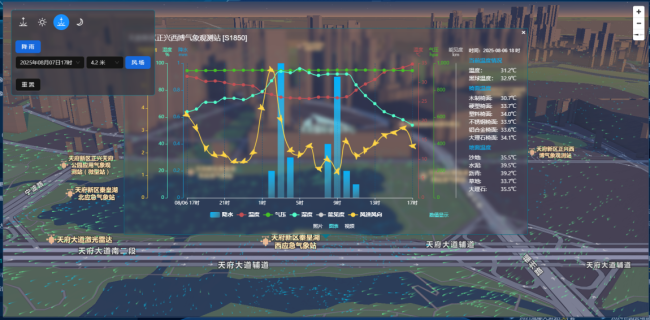

气象部门还运用人工智能融合分析自动生成风险预警,辅助组委会实时调整赛程,保障运动员与观众安全。打通成都市数字气象智慧服务平台和世运会移动端App,实现同屏同步,把复杂天气转化为直观、可交互的三维实景,并给出对策建议。

万物渐丰:实战检验 绚烂绽放

8月7日6时,距离开幕14小时。雨,虽已减弱但还在持续。在成都世运会气象台,脚步声渐密,忙中有序。

与此同时,驻扎在“天府之檐”旁的气象应急指挥车将开幕式现场数据实时传回成都世运会气象台,为开幕式工作部及焰火燃放临时指挥部提供精细化决策支撑。

在“天府之檐”上空,激光测风雷达等多种观测设备协同观测,结合国家气象信息中心联合四川省气象探测数据中心、成都市气象局研发的三维风场实况产品,将开幕式核心区域米级超高分辨率的风场实况直送焰火专班,提升了其针对复杂大风的实时感知和精细化分析能力。

成都世运会开幕式区域高分辨率三维可视化风场图

在正兴西博气象观测站,座椅温度、沙地草地等下垫面温度等监测数据,实时为开幕式观众观赏体验提供研判依据。

“观测即服务”理念在此刻得到实践——以实况数据驱动高效、智能、快速服务。

7日8时,距离开幕12小时。开幕式气象服务保障迎来关键检验时刻。

世运会气象台总首席青泉,中央气象台支持专家、首席预报员张涛等聚在电脑前,瞄准开幕式集结时段、关键时段、散场时段的天气,开展会商研判。

在赛事预报岗区域,7日5时便到岗的20余名预报专家,逐一分析研判开幕式举办地及27个竞赛场馆天气,发布逐小时预报专题产品。

焰火预报岗值班人员紧盯成都世运会气象台综合业务平台,实时查看风力等关键要素,分析制作预报产品。

公共服务岗的工作人员定时发送环城生态绿道预报、短时临近预报等,深度参与城市公共服务保障。

在成都世运会开闭幕式运行中心,来自四川省气象局应急减灾处的章尔震,实时为开幕式工作部提供精细化服务产品。

在世运会执委会保障部,来自成都市气象局的尹舒悦,忙于与各工作组的联系对接,将“信息枢纽”作用发挥到极致。

……

雨渐止、天渐晴。

“开幕式举行期间,‘天府之檐’区域多云间阴,有阵雨或雷雨,最高温度33℃。”7日10时,开幕式预报结论再次发送到开幕式工作部,随后便是更加精细化的分时段预报。

整整一天,专题会商、滚动预报、递进式服务有序开展。

8月7日,在成都世运会气象台,距离世运会开幕还有1个多小时,天空渐晴,国省市三级预报员围聚在一起,跟踪复盘每一处细节,分析研判开幕式核心区域天气。胡亚 摄影

在此之前,气象部门还组织海燕Ⅱ型气象无人机飞赴川西高原这一成都上游地区,开展成都世运会保障“高原空白区加密观测”专项任务。

在万米之外的深空,风云四号B星以成都为中心,持续开展1分钟、250米分辨率高频观测;13个业务高空站探空协同加密观测,只为开幕式及赛事期间预报更精准。

8月7日,海燕Ⅱ型气象无人机执行成都世运会保障任务。李根 摄影

21时30分许,开幕式最后一簇焰火在夜空完美绽放,映照出秦皇湖面璀璨的“星河”。这灿烂的焰火,如同精细气象服务的具象表达——以科技为引线,以数据为火光,在瞬息万变的天空下,绽放出最可靠的绚烂。

立秋,是收获的开始。本届世运会的赛期虽只有10天,但对气象部门而言,气象护航的故事没有终章。从监测云团的雷达站到市民手机里的天气推送,从赛场内“百米级预报”到城市交通、能源等生命线的未雨绸缪,气象部门正以科技的精度、服务的温度、文化的厚度,促进气象与城市共生共荣、彼此赋能。

(作者:文科 胡亚 周雯 韩进满 廖莎 龙文静 责任编辑:苏杰西)