7月30日16时40分前后,台风“竹节草”在上海市奉贤区沿海再次登陆。

此前,危险区域人员避险转移、内河提前开闸排水、船舶回港避风……各项防御措施已经到位。

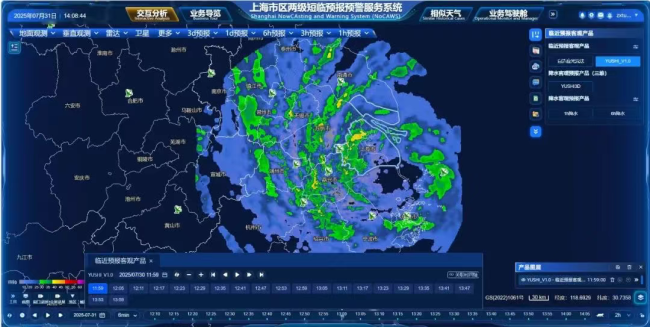

两天前,在上海市防汛指挥部,工作人员点开台风决策分析系统,实时更新的卫星云图、雷达图清晰呈现台风动态,点击右上角的人工智能(AI)问答框,可询问台风实时位置与强度,系统瞬间调取数据并生成分析结果——这正是递进式气象服务行动序列中“提前两天”的实战场景。

气象部门在临港布设激光测风雷达,开展观测预报一体化业务试验。戴宇凡 摄影

今年汛期,上海市气象局以时间为主轴,构建监测、预警、预报及服务全链条防御网——

提前5天,关注台风活动并监测分析信息,AI气象预报模型推演路径趋势,为防御争取最早研判窗口;提前3天,发布工作提示,制作《气象信息专报》,为相关部门提供决策依据;提前两天,发布台风预通报,组织参与中央气象台、防汛部门、太湖流域等联合会商;提前1天,预警信号按风险等级动态调整,发布建筑工地、积涝、轨道交通等气象灾害风险预评估信息;至少提前6小时,服务全面加密,分区、分街镇的24小时逐小时风雨预报直达一线,为转移安置、交通管控等提供指引。

自29日上午起,在国家气象中心、国家卫星气象中心、国家气象信息中心、中国气象局气象探测中心的技术指导下,上海、浙江、江苏气象部门围绕台风“竹节草”路径、强度和风雨影响,开展观测预报一体化业务试验,实现5站探空加密观测,探索“机动+固定”观测与数值预报一体化业务示范性试验,推动关键技术优化与效果评估,为区域协同防灾减灾积累经验。与此同时,国家气象中心全链条组织预报会商,指导上海准确预报29至30日的大暴雨过程,准确预报台风的登陆地点和时间,得到市领导充分肯定。

在这套精密运转的防御机制背后,人工智能已深度嵌入各个环节,成为不可或缺的“智慧支点”。上海市人工智能气象应用创新中心持续发力,迭代升级“雨师”“扶摇”气象预报模型,积极探索大语言模型在业务场景中的应用,开发预报员助手、复盘小红书等AI预报智能体。

“雨师”和“扶摇”气象预报模型 陈诗祺供图

预报员助手聚焦天气预报场景,将资深预报员的思维逻辑转化为可计算的“思维链”。“过去预报员要在多个系统间切换找数据,现在AI直接把关键信息‘喂’到眼前。”上海中心气象台业务科技管理科科长华韵子介绍。复盘小红书侧重于经验总结与知识沉淀,通过对重大天气过程的系统回顾,积累高质量预报语料,提炼成功经验与改进点,持续提升预报质量与服务效能。

(作者:丁昕彤 责任编辑:郭曼如)