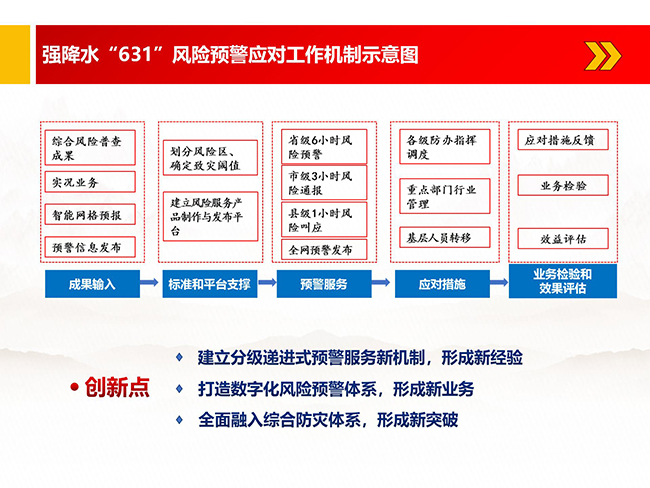

历时6年探索而成,经过2年实战检验,江西省政府主导的强降水“631”风险预警应对工作机制(省级6小时风险预警、市级3小时风险通报、县级1小时风险“叫应”,以下简称“631”机制),被国家防汛抗旱总指挥部列为典型经验,已成为全省防汛决策的“烽火台”、应急指挥的“前哨站”、科学调度避险转移的“发令枪”。

“631”机制是如何融入江西省各级防汛指挥调度、基层巡查防守、避险转移等环节,将精准预报转化为及时预警、及时预警转化为科学决策、科学决策转化为有效行动的?近日,“中央媒体走基层看气象——绿镜头·发现中国”主题采访报道组走进江西省,探索“631”机制背后的故事。

政府主导 统筹防灾减灾“一盘棋”

今年6月下旬,江西省永修县艾城镇出现持续性强降水,防汛抗涝形势严峻。

“这次防汛的关键在于守好镇里的万亩圩堤——高桥圩。”艾城镇党委副书记吴昊告诉记者。一边是万亩良田,一边是滚滚洪水。艾城镇政府根据天气预报,综合水情进行研判,组织高桥圩沿岸村民上堤巡查。“根据气象预警信息提示,我们提前在圩堤上扎了哨所,不间断对圩堤进行巡查,加强防守。”

“气象部门预报准确、预警及时,为新余市防灾减灾提供了有力支撑。”6月26日,在新余市防汛救灾工作调度会上,市委常委、常务副市长张志坚高度肯定气象服务工作。6月24至27日,新余市出现今年以来持续时间最长、范围最广、强度最大的降水过程。市防办在收到预警信号后,于26日0时启动防汛四级应急响应,并紧急避险转移33人,紧急转移安置31人。

永修和新余的及时应对,是今年江西汛期“大考”的缩影。今年,江西全省防汛会商中曾多次强调,要发挥好气象部门的专业力量,强化监测预报预警,严格落实直达基层一线的“631”机制。省防汛抗旱指挥部办公室根据气象风险预警,发布提前转移准备指令10次,组织转移避险或安置9.35万人次,实现中小河流洪水、山洪、城市内涝等洪涝灾害零伤亡。

“当前,气象预警已经成为防汛应急响应重要启动标准,并纳入全省防汛应急预案。同时,为确保‘有叫必应、有应必答’,省里将电话‘叫应’接听率纳入全省应急考核管理要求。”省气象局应急与减灾处负责人俞炳说。此前,省委、省政府已将气象灾害监测预警与风险防范能力建设,列入对全省设区市、县(市、区)政府年度高质量发展考核,充分发挥考核“指挥棒”作用。

全面融入 织密防灾减灾“一张网”

6月下旬,一场暴雨来临,景德镇市多个区教育体育局要求辖区内中小学和幼儿园停课,鹰潭市龙虎山等景点暂停营业,九江市彭泽县提前转移地质灾害隐患点群众……立足地方防灾减灾救灾实践,江西气象部门构建深度融入地方应急响应与城市治理体系的“631”机制,推动气象预警信息“发得出、送得到、叫得应”。

“631”机制如何做到因地制宜?根据多年防汛经验和风险普查成果,江西全省已划分四级强降水洪涝灾害区域,建立省市县分级、地域分区、下垫面分类的风险预警阈值指标集合,增强地域差异化显现,强降水风险预警服务系统自动接入水文、地质等数字化实况以及智能网格数字化预报,预设分级、分区域的数字化风险阈值。

“今年,我们还建立了1小时风险‘叫应’效益评估机制,已经有65个市、县修订本地化‘叫应’阈值。”俞炳介绍。

同时,江西气象部门建成全省气象灾害综合风险普查数据库,并开发全省气象灾害综合风险普查制图系统,在支撑“631”机制上得到广泛应用。

“631”机制如何做到更有实效?在实践中,江西气象部门多渠道整合,实现气象预警信息“关键少数”重点覆盖、重点单位精准覆盖、社会公众广泛覆盖,联合水文部门制作发布中小河流洪水及山洪灾害气象预警、“3个3天”专报;与自然资源部门联合制作发布地质灾害气象风险短期预警产品,风险“叫应”更专业。此外,气象部门还召开重点单位气象灾害防御工作现场会,提升气象治理效能,风险“叫应”更有力;通过省综合治理网格平台向强降水落区网格员发布暴雨预警,覆盖3.2万名网格员,开展“人人懂气象,个个会预警”专项活动,提高社会公众防灾减灾意识,风险“叫应”更全面。

科技创新 延伸防灾减灾“一条链”

气象防灾减灾,离不开高水平的气象科技能力和监测预报服务支撑,如何让空间不断精准、内容更加具体,为基层指挥调度留足时间?

“叫应”更高效,离不开预报技术支撑。江西气象部门自主研发对流尺度快速更新循环同化预报系统,其逐小时滚动更新的0至24小时降水预报为暴雨预报服务提供重要参考依据。在资料质量严格控制的基础上,能实时同化多源观测资料,及时调整数值天气模式初始场。同时,为提高“捕捉”天气变化的能力,江西在全省增设风廓线雷达12部、毫米波云雷达2部、地基导航卫星遥感水汽观测站56个、自动站170个。

7月24日,江西省气象台预报员欧阳鸿翔通过“风云地球”平台查看台风“格美”动态。黄奕廷 摄影

不仅如此,江西气象部门建立气候变化风险与气象灾害防御省级重点实验室,将持续为气象科技创新平台注入“源头活水”,构建以用为主的产学研协同机制,积极探索覆盖气象业务服务全链条的各类产品,赋能地方经济社会高质量发展。(黄军牙、黄兰、张训亮、陆艳对本文有贡献)

(作者:李钦 刘玲 刘佳 责任编辑:颜昕)