华南海岸带地区是我国经济发展程度最高的地区之一,是海上丝绸之路的必经之地,也是海洋气象灾害影响最严重的地区之一,台风、暴雨、强对流、海上大风成为影响这一地区和经济发展的常客。面对这样一个经济发展的“脆弱区”,如何提高海洋气象灾害监测预警能力,加强海洋服务,是一个非常值得思考的问题。

何以破题?在中国气象局的指导下,广东省气象局抓住构建华南海岸带海洋气象观测网这一突破口,组织中国气象局广州热带海洋气象研究所、茂名市气象局,组建电白国家气候观象台。2006年7月,电白国家气候观象台正式成立,目前,被列入全国24个国家气候观象台,并建成了我国首个海洋气象学科类的野外科学试验基地、全国首批5个国家综合观测试验基地之一——博贺海洋气象科学试验基地。

图为博贺海洋气象科学试验基地全景

勇立潮头开新局

电白国家气候观象台(以下简称观象台)属于南海海气综合观测区,开展以“华南海岸带海基、岸基和陆基一体化气候观测”为特色的气候观测,以“海洋气象综合观测、海洋气象装备评估检验、海洋气象预报服务技术”为核心研究方向。观象台由博贺海洋气象观测站、近海海洋气象观测平台和电白国家基准气候站组成。

博贺海洋气象观测站和近海海洋气象观测平台,合称“博贺海洋气象科学试验基地”(以下简称试验基地),是观象台的核心组成部分。试验基地位于茂名市电白区电城镇莲头半岛顶端,三面临海,是台风、暴雨、强对流、海上大风、海雾以及破坏性海浪和风暴潮的多发区,每年对其产生直接影响的热带气旋达1.6个。因此,这里是我国南海区域开展台风等海洋灾害性天气观测研究的最佳地点之一。

图为博贺海洋气象科学试验基地全景

试验基地筹建于2006年,在中国气象局和广东省气象局的组织下,由中国气象局广州热带海洋气象研究所和茂名市气象局的专家组成团队,按照“边建设、边观测”的原则,克服缺乏观测技术和相关经验的困难,建成了我国首个海洋气象科学试验基地。

试验基地观测项目主要由岸基观测站、近海海上综合观测平台、峙仔岛100米测风铁塔、30公里海面风力发电厂六要素自动气象站、100公里海面10米大型海洋气象浮标等组成。

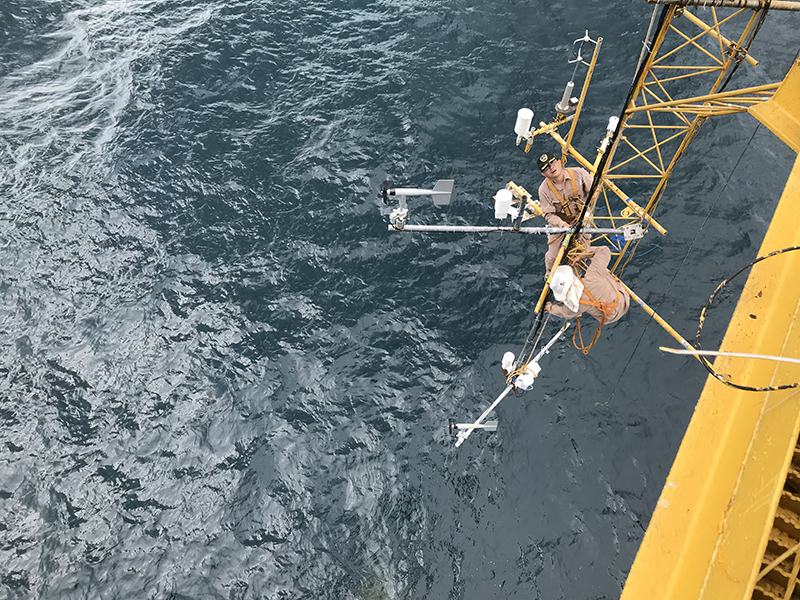

技术人员维护博贺海洋气象科学试验基地岸基观测站设备。

技术人员维护博贺海洋气象科学试验基地岸基观测站设备。

岸基观测站主要开展大气边界层垂直结构、近地面气象要素观测和海洋环境要素观测,占地28亩,并配备了完善的工作和生活设施,能提供海洋气象学科观测和研究的基本条件。

海上综合观测平台建于距海岸线6.5公里,平均水深16米的近海,有很好的海洋代表性,是我国目前已建成的唯一的海洋气象专业观测平台,主要用于大气边界层与海洋边界层过程及其相互作用过程的观测;配备了海底光电复合缆,可根据不同学科的需求,搭载其他观测设备。2008年以来,海上综合观测平台经受了多次超强台风的考验。

图为博贺海洋气象科学试验基地海上综合观测平台

技术人员维护博贺海洋气象科学试验基地海上综合观测平台设备。

10米直径大型海洋气象浮标,位于距海岸约100公里,平均水深约为50米的近海。除进行海上风、温、湿要素的测量外,该浮标还配置有多种仪器,进行波浪、海流、辐射、能见度和浊度等测量。

2015年11月,试验基地顺利通过专家评估。专家组一致认为:试验基地获取的综合观测数据,对海洋气象科研和业务及相关学科的发展起到重要支撑作用,是我国首个海洋气象综合观测体系,填补了我国海洋气象观测的空白,观测能力达到国际先进水平。

电白国家基准气候站是全国长期保留人工观测的八大站点之一,有着60多年的历史,目前已积累了较长年代的地面气象、农业气象观测资料以及大量的相关试验资料。

观象台配备了目前国际上通用的、先进的观测仪器设备,组成了大气与海洋边界层结构、海气通量等观测系统。主要观测仪器设备,包括:边界层风廓线仪、微波辐射计、波浪浮标、波浪雷达、多普勒流速剖面仪、辐射计、滴谱仪、自动气象站、能见度仪、云高仪、全天空成像仪、超声风温仪、二氧化碳和水汽分析仪等,观测设备先进、项目齐全,具备海洋与大气边界层结构、海气界面通量、海面波流状况和海洋飞沫的综合观测能力。

观象台内还建有海洋气象广播电台,是中国气象部门三大海洋广播电台之一,主要面向南海提供气象服务。电台的发射频率为3.36兆赫兹,信号发射半径达到1500公里以上,覆盖整个南海海域。

技术人员维护博贺海洋气象科学试验基地海上综合观测平台设备。

高度重视促发展

观象台从组建之初便得到了各级领导的高度重视和专家学者的高度好评。中国气象局历任领导、多位院士和国内外知名专家学者曾莅临观象台调研指导,都对试验基地的长期运行保障措施、数据质量和数据获取率给予了高度评价。

2012年11月,国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士曾庆存莅临基地指导时,为基地题写了“海阔天高 自由创新”。

2015年12月,我国著名气象学家、中国工程院院士陈联寿评价说道:“试验基地已经拥有大量宝贵的科学试验数据,要珍惜这些数据和资料,更要充分挖掘数据里的科学规律。试验基地的海洋气象观测、数据质量控制、仪器设备维护等工作都走在了前列,许多项工作都做了开创性的举措。”

图为博贺海洋气象科学试验基地海上综合观测平台

筑巢引凤结硕果

观象台以海洋大气边界层结构、海-陆-气相互作用为主要观测和研究对象,采用一系列国际通用的先进设备,组成了海洋-大气边界层结构、近海面综合气象要素、海洋环境和海气界面通量等观测系统,初步具备了从海洋到中低空大气要素的立体、连续、全天候的观测能力,成为我国南海海洋气象最重要的科学试验基地、学术交流和多学科合作窗口。

以试验基地为依托,由广州热带海洋气象研究所和茂名市气象局组成的研究团队。自2009年以来,共承担实施了3项国家重点基础研究发展计划项目、两项公益性行业专项、20项国家自然科学基金项目和20多项省部级项目的外场科学试验。

近年来,试验基地发展成为我国台风研究最重要的野外观测试验基地,2013年至2018年与中国气象局广州热带海洋气象研究所、中国科学院大气物理研究所、中国科学院南海海洋研究所联合开展台风边界层与海洋飞沫大型观测试验,是中国科学院的科技先导项目;2014年至2018年与中山大学合作开展海-陆下垫面过程和台风破坏力观测试验;2015年至2019年与中国气象科学研究院、南京大学等联合开展台风海气耦合边界层观测试验。这些野外观测试验为认识和理解台风、海雾和冬春季海上大风等海洋灾害性天气的边界层过程和致灾机理,优化和改进现有数值预报模式的海面湍流参数化模块,积累了一批宝贵的实测数据。

依托试验基地、台风外场科学试验,广州热带海洋气象研究所研发的南海台风数值预报模式获国家科学技术进步奖二等奖,这也是广东省气象部门第二次斩获国家科技进步奖二等奖。目前“台风监测预报系统关键技术”主要成果已在中央气象台、广州中心气象台等气象业务单位广泛应用,部分成果也在水文、海洋、民航部门推广应用。根据对2008年至2016年的致灾台风灾情估算,由此项技术避免的经济损失总量超两千亿元。

近年来,在曾庆存院士的指导下,研究团队进一步围绕着国际科技前沿和热点问题开展相关观测和研究,2015年6月开展了“台风边界层与海洋飞沫观测试验”,在国内首次获得了台风期间近岸浅水区的飞沫实测数据。

试验基地不仅进行海洋气象科学研究,同时也筑巢引凤,吸引全国各地的科学院所、高校、企业单位前来进行相关科学研究。自2010年以来,试验基地与国内外24家科研单位、业务单位以及设备研发单位开展了广泛深入的合作,对我国气象、海洋、大气波导、电磁传播、激光制导、卫星遥感和设备研发等学科的发展,起到良好的支撑和促进作用。

另外,通过试验基地的建设、运行和完善过程,在海洋气象观测技术、观测仪器的性能、数据质量控制等方面积累了经验,培养了人才。以试验基地为依托,广州热带海洋气象研究所海洋气象团队和茂名市气象局有5人获得正研任职资格,13人获得副研究员任职资格;联合培养了9名研究生,其中硕士7人,博士1人,博士后1人。

技术人员维护博贺海洋气象科学试验基地海上综合观测平台设备。

奋楫扬帆谋新篇

按照中国气象局的发展规划,将把试验基地打造成国际上最有影响力的海洋气象观测和科学试验基地。

依托观象台,茂名市气象局在距离试验基地南侧约5公里的无居民海岛大竹洲上建设综合气象观测试验基地,打造现代化海洋综合观测“气象岛”。大竹洲项目纳入中国气象局海洋Ⅱ期气象保障工程和广东省“平安海洋”气象保障工程。

大竹洲地理位置坐标为北纬21°26′21″,东经111°22′22″,位于广东省茂名市滨海新区近海,距大陆最近距离约5公里,为无居民海岛,无高大地形阻挡,非常有利于对各种海洋气象参量进行观测。同时,大竹洲岛陆自然形态表面积约38.9820公顷,岸线长度为3298米,为各种观测仪器布设预留了足够的空间。

这一建设项目将进一步完善试验基地的观测设施和仪器设备,探索海洋气象观测技术和数据质量控制关键技术,建设由全球定位系统(GPS)海风海浪观测、台风全视角观测、海洋生态气象观测、激光雷达、微波辐射计等组成的近沿海气象观测系统,搭建海洋气象科学观测平台、海洋气象观测仪器设备考核平台、海洋气象观测方法创新平台、海洋气象科学研究平台的海洋气象前沿创新阵地,把试验基地建成中国先进、世界一流的海洋气象科研基地,筑牢防御台风第一道防线,提升海洋气象灾害监测预警能力,减少海洋气象灾害对人民群众生命财产的威胁及对经济社会发展特别是海洋经济发展的不利影响。

(图文由广东省气象局提供 责任编辑:栾菲)