10月17日至18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。这不仅是纪念“一带一路”倡议提出 10周年最隆重的活动,也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。公元前138年,张骞出使西域,越雄关、穿大漠,用坚实的脚印,写下了丝绸之路最初的诗行。公元166年(东汉桓帝延熹九年),罗马帝国安敦王朝的使者由海路经日南来到中国入贡,中国通往印度、欧洲的海上丝绸之路正式开通。丝绸之路是如何起源的?有哪些世界遗产?共建“一带一路”国家气候环境怎样,又是如何承载文明的“火种”的?本期内容为您解读。

专家顾问:

中国气象局气象干部培训学院教授级高工、国际气象史委员会副主席 陈正洪

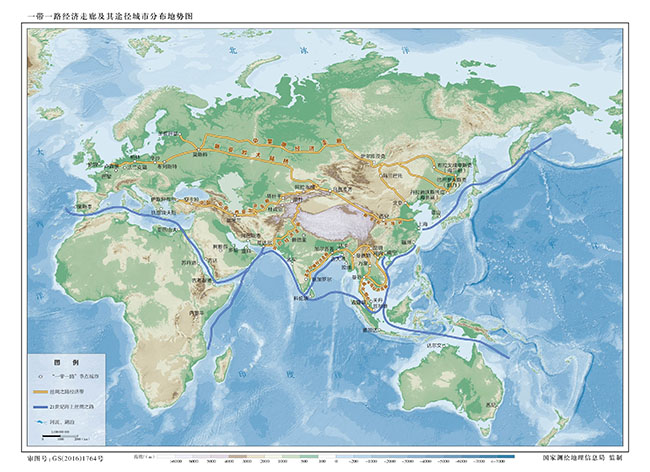

“一带一路”经济走廊及其途经城市分布地势图

丝路上镌刻的文明印记

丝绸之路,作为连接欧亚非大陆的古代东西方文明的交会之路,千百年来见证着不同区域文明的兴起、发展、传播、衰亡。历经时间长河的冲刷,这条丝路至今仍然熠熠生辉。而随着考古发现的证实,丝绸之路上镌刻的人类文明印记,也正逐渐被拭去覆盖的尘埃。

丝绸之路下埋藏了多少历史遗迹与文明珍宝?从今年7月《2022年度丝绸之路文化遗产年报》公布的考古发现中就可窥见一斑。

帆船往来,货栈、茶肆、酒社、饭庄林立……这是元代画家王振鹏的《江山胜览图卷》里所描绘的元代温州港的繁华。千年之后,封存在画卷里的温州港被唤醒,考古发现的温州朔门古港遗址,正位于浙江省温州市鹿城区望江东路东部。这一处遗址勾勒出宋元时期温州港的宏阔场景,为温州作为龙泉瓷大规模外销的起点港和海上丝绸之路重要节点城市提供了重要实证。遗址发现的古港遗迹群规模庞大、体系完整、内涵丰富,为国内唯一、世界罕见,是集城市、港口、航道航标三位一体的完整体系,堪称海上丝绸之路的一个绝佳阐释地。

广西合浦望牛岭汉墓的考古发现,则进一步拓展了合浦汉墓群的文化内涵。作为中国汉代时期最具代表性的墓葬群之一,该墓群中不仅有文物珍品,还有许多具有历史价值和文化价值的建筑和景观。其中,望牛岭山麓的桂陵王宫是汉代时期一座规模庞大、结构复杂、装饰精美的宫殿建筑。该建筑采用了“内城”和“外城”相结合的设计理念,并使用了大量青铜构件进行装饰。

在新疆天山东段的博格达山与古尔班通古特沙漠之间的东西交通要道上,奇台唐朝墩古城曾是丝绸之路上的咽喉重镇和交通枢纽。2018年至2022年,中国人民大学和新疆维吾尔自治区文物考古研究所合作,连续5年对唐朝墩古城遗址进行了主动性考古发掘,发掘面积共计3400平方米,基本厘清了古城遗址的形制布局、使用年代和不同时期遗存的文化面貌。

“海上丝绸之路”千年古港——浙江温州朔门古港遗址发掘出的古码头遗址。

同在新疆的尼勒克县吉仁台沟口遗址也在今年的榜单中发布。该遗址由居址区和高台遗存两部分组成,经发掘并确定,它是一座由地上石构建筑和地下墓室两部分组成的大型墓葬。吉仁台沟口遗址的发掘对研究青铜时代晚期欧亚草原高等级的墓葬形制、丧葬礼制、社会结构等具有重要意义,出土的木质车辆、滑冰鞋等遗物成为研究东西方早期贸易交流的重要资料。

在拭去文明印记上浮尘的同时,学术研究的脚步也从未停止。

在全球史的背景下,邹振环所著《世界想象:西学东渐与明清汉文地理文献》一书,通过对利玛窦世界地图、艾儒略《职方外纪》等文献的精细研究,展示出明清以来,西方地理学和动植物知识在中国的传播与发展。在宏大壮阔的全球史洪流中,围绕经典的明清地理文献展开了中西方文化碰撞和交融的复杂而精彩的画卷。

段晴的《神话与仪式:破解古代于阗氍毹上的文明密码》,以和田出土的氍毹作为线索展开了一场跨越千年的解密之旅,彰显出新疆这一世界文明汇集之地得天独厚的优势。

由联合国教科文组织和中国丝绸博物馆共同撰写的《丝绸之路沿线文化交流专题集:纺织与服装》,汇集了纺织、服装和丝绸之路交流领域的国际知名学者和专家的贡献,深入探讨了沿着丝绸之路移动的东方纺织、思想和设计图案等跨文化因素对国际纺织文化领域带来的深远影响。

此外,还有《丝绸之路上的明代中国与世界》《狻猊·天马·跳脱缨:以考古为例看伊朗与中国的文化交流》等多部著作,展现出丝绸之路上中国与世界的国际关系体系的构建与演化,阐明中国对于全球人类命运共同体构建作出的历史性贡献。(黄彬)

从茶马古道到“一带一路”

跨越了艰难险阻的横断七脉和汹涌奔腾的并流三江,串联起沿线的雪山、峡谷、森林、草原,连接着青藏高原和云贵高原,千百年来,崇山峻岭之中,无数的马帮踏出了这条与丝绸之路齐名的茶马古道。

茶马古道形成于唐宋时期,它的兴旺与茶叶有着密切关系。康藏高寒地区海拔通常在三四千米以上,当地藏民有喝酥油茶的习惯,但在藏区,茶叶极度稀缺;而在内地,民间生活和战争需要大量的骡马,同样供不应求。因此,具有互补性的“茶马互市”应运而生。

作为古代汉藏民族之间的主要贸易通道,茶马古道的交易内容当然不是只有茶和马,丝、盐、铜也是重要商品,此外还有贸易量较小的皮革、药材、珠宝等。

茶马古道途经的地方主要是中国西南地区,但它并不是具体指某一条古道,也不光一个起点,而是一个由主线、支线、附线构成的贯通亚欧大陆的世界上地势最高的交通网络。其主线路分为青藏线、川藏线和滇藏线:青藏线起自陕南,途经甘肃南部和青海地区后进入西藏;川藏线东起雅安,经康定、理塘、巴塘等川边重镇入藏;滇藏线则起自普洱,经南涧、大理、丽江、德钦等地入藏。在进入藏区之后,茶马古道还继续向国外延伸,通往印度、缅甸等南亚和东南亚国家。

对于当年的马帮来说,茶马古道上很多壮丽的奇观也是生死关口。从明代起,茶马古道深入险峻曲折的横断山腹地,一路上海拔从500多米到5500多米,平均海拔2500米以上,走的是“惊、险、恶”的苦寒边地、宁静高原,沿途经过农耕宜居的坝子、直上天际的冰峰雪岭、汹涌湍急的大江大河以及高耸不见天的峡谷,跨越金沙江、澜沧江、怒江、独龙江和雅鲁藏布江。

茶马古道天台山段

自然地理环境固然复杂,但茶马古道的开通却促进了民族融合。在长达一千多年的时间里,茶马古道作为汉藏交融的大通道,促进了西南地区的经贸发展、文化交流与民族融合。而从西藏腹地的拉萨、山南、日喀则等地出发,穿越喜马拉雅山脉,通往尼泊尔、印度等南亚地区,千百年来,马帮在茶马古道上活动,中国文化也随之“走出去”,并将外国文化“引进来”,使茶马古道成为中外交流的重要枢纽和文化高地。

2015年4月,习近平总书记指出,南亚地处“一带一路”海陆交汇之处,是推进“一带一路”建设的重要方向和合作伙伴。 历史与现实的发展,使得“一带一路”倡议与千年茶马古道不谋而合,茶马古道在新的历史时期有了新的定位与广阔的发展空间。

通过科学保护和合理利用,如今,茶马古道上丰富的遗产正转化为城乡可持续发展的重要资产。其沿途各地的茶叶种植、手工技艺等生产性活动以及村舍民居、宗教建筑、风俗习惯、语言、节日、服饰等各具特色、五彩纷呈,使茶马古道成为迄今我国西部文化原生形态留存最好、最多姿多彩的一条民族文化走廊,而这不仅是弘扬传统文化的精神基础,对提升文化自信、促进乡村振兴也具有重要意义。(张宏伟)

世界遗产面临气候变化挑战

从印度尼西亚的科莫多国家公园到多瑙河三角洲,再到塔吉克国家公园……丰富多彩特色各异的动植物在这些雄伟壮丽的自然景观中得以保存繁衍,生生不息;从中国故宫博物院到吉尔吉斯斯坦巴拉沙衮遗址宣礼塔、以色列耶路撒冷古城,再到法国巴黎塞纳河畔、西班牙马德里皇宫……人类文明的悠远记忆在这里苏醒,驼铃声声、马嘶相闻。“一带一路”沿线的世界遗产记录了这片辽阔地域上的多彩景观和丰富的多元文化,承载着历史的记忆,传承了文明的火种。

2014年6月,一条长约5000公里,东起中国的汉唐首都长安/洛阳、西至中亚七河流域的 “丝绸之路:长安-天山廊道的路网”被正式列入《世界遗产名录》,成为世界遗产家族的新成员。

“一带一路”沿线世界遗产众多。据统计,截至2017年5月,“一带一路”沿线有代表性的65国所拥有的世界遗产共计351项,超过世界遗产总数的三分之一。全世界72%以上的文化遗产集中于“一带一路”,还包含超过70%的民俗和68%的自然遗产。

然而,随着全球变暖加剧,波动更加剧烈的天气气候给世界遗产带来严峻威胁。

根据世界自然保护联盟(ICUN)发布的《世界遗产展望(第三版)》,气候变化已经成为现下世界自然遗产的最大威胁。在全球252个自然世界遗产地中,有大约33%受到气候变化的影响,它们大多由于气温上升、冰川融化、海平面上升、日益严重的干旱现象以及更长的野火季而变得脆弱。

约旦佩特拉古城

今年9月发布的《“一带一路”气候报告:2023》指出,随着气候变暖加剧,“一带一路”沿线极端气候事件发生的频率和强度会有所提升,海平面升高、台风和风暴潮危害将增大,生态环境总体可能呈恶化趋势。

洪水、风沙、台风、旱涝,都会对文化遗产形成威胁。气候变化对文化遗产的直接影响,表现为风化剥蚀、沉积掩埋、冻融撑裂、地下水侵蚀、盐碱起壳等缓慢影响,以及极端天气引发的洪灾、风暴、火灾等急剧影响。

丝绸之路在长期气候驱动的环境变化背景下,塔里木盆地南缘沙漠向南侵进,掩埋汉以来的丝绸之路古城遗迹以及道路。丝绸之路的文化遗产(汉唐城镇、耕地)遭受沙漠南侵,被掩埋。位于我国西北干旱地区的世界遗产敦煌莫高窟文物材质特殊,对气候变化十分敏感。随着该地区变得更热、更潮湿且更易突降大雨,甘肃各地石窟的艺术品正遭受恶劣天气日益严重的侵袭。吴哥世界文化遗产所在的暹粒流域处于低纬度地区,每年雨季时容易形成洪涝灾害。2011年,当地遭遇了50年来最严重的洪水,如何降低吴哥的洪水风险已成为迫在眉睫的问题……

应对气候变化下的世界遗产保护挑战,需要多部门、跨学科的合作,同时在政策上不断优化遗产保护风险应对机制与能力建设,促进自然遗产、文化遗产协同保护。(吴初桐)

微话题:

丝路起源与沿途气候如何?

丝绸之路作为历史上最重要的贸易网络之一,连接了东方和西方,促进了文化、宗教、技术和商品的交流。公元前138年的西汉时期,统一了中原地区的汉武帝派遣使节张骞出使西域,其形成的基本干道成为丝绸之路的开端。之后的千百年间,丝绸之路已不再是单一的道路,而是一个庞大的陆海贸易网络。陆上丝绸之路起始于古代中国长安或洛阳,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。海上丝绸之路的起点主要是广州和泉州,穿过印度洋进入红海,抵达东非和欧洲的国家。海陆两条路线是中国与外国贸易往来和文化交流的通道,并推动了沿途各国和地区的共同发展。

穿梭在这个贸易网络中,人们需要面对各个文明中心之间复杂多变的气候挑战。古丝绸之路穿过中国的西北地区,由于西北深居内陆,距海遥远,再加上高原、山地地形较高会阻挡湿润气流,因此当地气候干旱,多为广袤的沙漠和戈壁沙滩景观。在经由中亚地区时,由于身处欧亚大陆腹地,高山阻隔了来自海洋的暖湿气流,因此造就典型的沙漠气候、草原的大陆性气候,突出的气候特征是干燥、温度变化剧烈,有些地方白天最高气温和夜晚最低气温之间可相差20℃至30℃,例如在帕米尔高原曾有过日温差40℃的记录。当抵达地中海时,则又是另一番气候图景——地中海沿岸冬季受西风带控制,锋面气旋活动频繁,气候温和、降水丰沛;而夏季在副热带高压的控制下,干热少雨。最终到达欧洲时,由于平原辽阔,从大西洋吹来的湿润西风能深入内陆,加上北大西洋暖流的影响,使得大部分地区的气候具有温和湿润的特征。

这些多样性的天气气候条件虽然对当时行走在丝绸之路的商人和游者提出了挑战,但也为世界各地的文化和技术交流提供了机遇。商人和游者通过逐渐了解各种气候条件,发展出更为复杂和高效的贸易网络,推动促进了不同文化的交流与繁荣。(穆俊宇)

气候对风土人情有何影响?

“一带一路”覆盖范围地域辽阔、地貌多样、地形复杂,横跨多种不同类型的气候区,而这些气候环境又深刻影响本国本地区的社会风俗和文化传统。

让人口舌生津、食指大动的各地美食,就是气候影响的产物之一。例如,炎热的气候条件使南亚发展出利用大量香辛作料进行烹饪的方式,风行于各国的咖喱则是这一饮食习惯的典型代表。而中欧地区气候的大陆性特征比较明显,当地饮食中水产比例相对较少,肉类以猪肉和牛肉为主。例如,波兰最著名的美食之一波兰香肠就是以猪肉为主要原料,匈牙利“国菜”级别的“硬菜”Beef Goulash则是土豆烧牛肉。俄罗斯气候寒冷,在饮食上对热量要求相对较高,俄式菜一般油脂和蛋白质含量较高,口味浓厚以刺激食欲,同时当地人习惯饮酒取暖,其传统酒精饮料伏特加就以“有烈焰般的刺激感”闻名全球。

服饰和建筑也打上了较为直观的气候“印记”。以中亚地区为例,这里沙漠广布,气候炎热干燥,绿色植被少,水资源匮乏,环境承载力十分脆弱。受极端气候条件影响,当地服饰通常宽松透气,利于散热,民居往往具有墙厚、窗小的特点,以适应当地白天炎热、昼夜温差大的气候特点。而在辽阔的蒙古高原上,气候为典型的大陆性温带草原气候,冬季漫长严寒,风雪极强,加上游牧生活影响,其服饰必须有较强的防寒作用且便于骑乘,因此,长袍、坎肩、皮帽和皮靴自然就成了当地人的首选。而圆形尖顶、覆有厚毡的蒙古包,具有就地取材、易制作拆装且空气流通、采光条件好等优点,在传统游牧生活时代,成了当地民居的常见形制。

在部分民俗中也可一窥气候的影响。东南亚地处热带,高温、潮湿的气候特征催生出独特的风俗习惯。例如,每年4月13日至15日是泰国的宋干节——这也是泰国一年中最热的时候,人们相互洒水,以期清除所有的邪恶、不幸和罪恶,并怀着一切美好和纯净开始新的一年。在柬埔寨,最重要的传统节日“送水节”一般在每年的10月至11月举行,标志着一年中雨季的结束和捕鱼季的到来。(叶奕宏)

(图片来源:新华社和联合国教科文组织 责任编辑:张林)