编者按:相约“十四冬”,魅力内蒙古。在这个冰雪季,筹备数年的冰雪盛会——第十四届全国冬季运动会拉开帷幕,内蒙古接过北京冬奥会的“接力棒”,绽放新光彩。气象工作者和“百米级、分钟级”的赛事气象服务保障也如约而至,为赛事顺利举办保驾护航。春节前夕,本报“新春走基层”采访团走进内蒙古,看看气象工作者如何以“十四冬”为重点,深入挖掘冰雪资源,服务地方经济社会发展。

这个春节,这群人扎在“十四冬”

1月16日5时,腊月初六,大地还笼罩在晨雾中。中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)“新春走基层”采访团的记者来到第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)扎兰屯赛区气象台时,灯光全部亮起,人们已开始了紧张的忙碌。

成排的电子屏幕上实时显示着温度、湿度、风力等变化曲线,6条雪道天气情况一目了然。此刻,呼伦贝尔市最低气温-30℃,扎兰屯的气温在-10℃以下。

“十四冬”是北京冬奥会后国内首次举办的全国冬季项目大型体育赛事,在项目设置上全面对标2026年米兰冬奥会。在前方赛事气象服务保障人员身上,记者更感受到了这股“冬奥温度”。

无人机航拍的扎兰屯赛区

跟风较劲 就得爬山

“出发!到赛道上看看风的真实状态是怎样的,检验下昨天预报得准不准。”1月16日7时,随着当天第一份预报发出,前方气象服务组的王颖披上外套。

四年前,在张家口崇礼,王颖是冬奥气象预报团队中最年轻的预报员之一,如今,她已担负起带领扎兰屯赛区现场服务团队的重任。“跟风较劲”是她每天的工作重点之一。

记者跟随预报员来到“十四冬”赛道,随着向上攀爬,被冷风打过的脸颊由丝丝凉变得有些刺痛。迎面飞驰而过的,是提前来训练的运动员们,雪道上留下丝滑弧线和深深足迹。

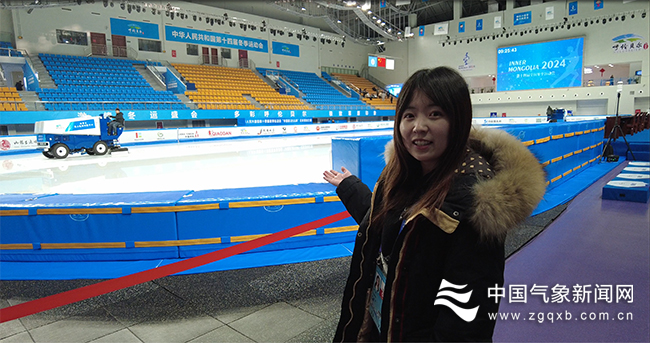

中国气象报记者走进“十四冬”主场馆内蒙古冰上运动训练中心。图/邢建民

“四年前,参与冬奥会气象服务的经历让我成长了许多。今年‘十四冬’在家门口举行,更有种要交‘答卷’的感觉。”身为呼伦贝尔本地人的王颖说。

显然,这个春节,王颖面临的压力不小。

“技巧类滑雪项目赛事必备三大要素——场地、医疗救护、气象服务。”扎兰屯市文体旅游广电局副局长、负责竞赛组工作的连永平说,赛事对风速、温度的要求非常高,天气预报决定了赛事能否正常进行,更关系到运动员的安危。

扎兰屯位于大兴安岭东南部,这里的气温相比东北其他地区体感较为舒适。但冷空气越过大兴安岭后何时减弱?减弱到什么程度?准确、定量回答这些问题是一大考验。

“预报员都是要上山,一步一步从山脚到山顶,去体会和分析每一条赛道的地理特征、每一个气象点位的气象要素变化特点。”曾经服务过2008年北京夏季奥运会、2022年北京冬奥会,被预报员们比作“定海神针”的首席预报员时少英,这次作为特聘专家又前来赴约。如今,王颖带领团队爬山的一幕,仿佛当年时少英带领预报员在延庆海坨山上一样“昨日重现”。

时少英和赵斐走上赛道感受风力。 张奥光 摄影

“凉城赛区障碍追逐赛道所在的山,山脊最高2000多米,类似延庆赛区的海坨山,而喀喇沁赛区的山则是1500多米,赛道是在山的阳坡还是阴坡,情况都不一样。”说起爬过的那些山,时少英用手比划着给5个赛区做了一次立体建模。

这次,她把自己比作“搜索引擎”:输入新赛道,融合自身山地气象理论知识、局地天气预报经验,反复订正赛道上每一个点的气温、风向风速、相对湿度等变化数据,输出综合预报结论。

事实上,在北京冬奥会之前,我国山地气象学几乎是一片“空白”。正是时少英这批气象工作者,通过长达五年的冬奥气象服务集训及赛事保障实践,逐渐建立起复杂地形条件下山地气象预报的业务体系。

这支队伍中的很多人,如今再次汇聚于“十四冬”的赛场。

冬奥技术 绵延传承

支撑预报底气的,还有高水平的科技力量。

滑雪登山是2026年米兰冬奥会的新增赛事,也首次作为正式比赛项目亮相“十四冬”。在赛道旁,记者看到,激光测风雷达和微波辐射计像“守卫”似的时刻紧盯赛道,转动“眼球”开展精细化捕风、测温作业。将激光测风雷达用于冰雪赛事保障,在国内首现于北京冬奥会。

气象保障人员手持微型气象站在赛道测风。 张奥光 摄影

围绕赛事气象预报“百米级、分钟级”要求,气象部门在全部赛区共布设天气雷达6部、自动气象站29个、激光测风雷达2部、辐射站4个、微波辐射计1部和1套地基遥感垂直观测系统。自治区气象局自主研发气象预报技术成果5项,引入北京冬奥预报技术成果2项,均已应用于资格赛。

“赛事能顺利举办,靠的是气象部门参照北京冬奥会标准,做了大量工作。”连永平说,根据预报,扎兰屯赛区大跳台竞赛团队决定单板公开组训练、决赛及后续赛程向后推迟一小时,将原本定于1月4日的训练延期一天。

根据气象条件调整赛程,对内蒙古自治区气象台首席预报员赵斐来说并不陌生。两年前,在北京延庆,作为从内蒙古自治区气象局抽调的预报员,他曾多次经历这样的场景。结束“冬奥周期”后,赵斐作为首席预报员,多次负责神舟飞船返回着陆等重大气象服务任务。

而要做出精准预报,不仅需要这批参与过冬奥会保障的预报员,气象部门还组建了282人的技术团队。其中,有从北京、河北、黑龙江等地抽调的冬奥会气象专家,还有内蒙古各地的年轻气象工作者。“十四冬”为他们搭建起学习、沟通的平台,北京冬奥会气象服务经验在更大范围得到传承。

1月16日19时,热闹一天的雪场寂静下来,气象台工作人员仍在热闹地交流,开展每日总结。“有的人到23时都不走。咨询、讨论、复盘,大家都很珍惜这次经历。”赵斐说。

“十四冬”的许多比赛项目将从大年初六揭开帷幕,许多预报员不能回家过年,从初一起,就要在赛场驻守。与家人分离、高强度工作压力……他们中的许多人,已习以为常。

如果算上冬奥会的经历,这将是赵斐第5次在冰雪赛场中过年。“回到家乡‘主场’,既激动又感到责任重大。我们已准备好了!”

借势“十四冬”深挖气候资源,气象助力呼伦贝尔激活冰雪经济

——来“贝尔”,感受别样冰雪盛宴

1月17日,当记者穿行在内蒙古自治区呼伦贝尔市的大街小巷,目光总能被一对俏皮可爱的蒙古族娃娃形象吸引。

一个月后,第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)将在这里开幕,出现在街头的娃娃正是“十四冬”的吉祥物——“安达”“赛努”,意思是“朋友你好”,传递着内蒙古对全国人民的诚挚邀请。

这个冬天,“尔滨”掀起一股冰雪旅游热潮。一直以夏季大草原享誉全国的呼伦贝尔也行动起来,在气象服务助力下,抓住办赛契机,以独特的冰雪资源释放更多发展动能,促进冰雪经济高质量发展。

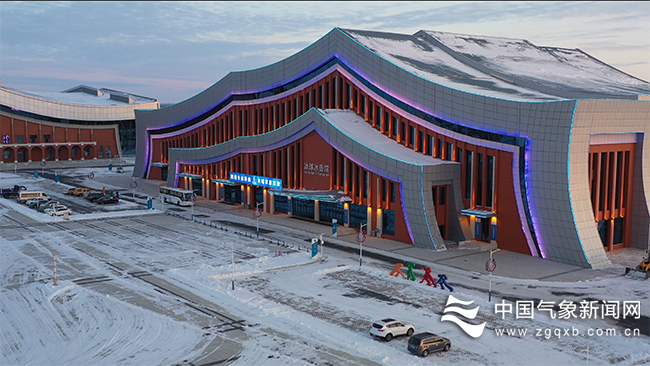

无人机航拍的海拉尔赛区冰球冰壶馆

乘“十四冬”东风,冰雪运动滑出“加速度”

地处大兴安岭东南麓,天然的山脉屏障为扎兰屯挡下了西伯利亚寒风,让这里冬季平均气温保持在-12℃,存雪期长达5个月。

扎兰屯赛区金龙山滑雪场承担着“十四冬”极具看点的自由式滑雪空中技巧、自由式滑雪U型场地技巧、滑雪登山等7项比赛。随着一条条新赛道建成并向公众开放,群众参与冰雪运动的热情越来越高。记者发现,雪场里不仅有居住在赛区附近的本地居民,还有专门乘飞机、火车前来“打卡”的南方滑雪爱好者。

扎兰屯这座“火车拉来的城市”,因为“十四冬”,焕发出新的活力。

扎兰屯市文体旅游广电局副局长王明志介绍,当地成吉思汗机场开通多条航线,运动员公寓、温泉酒店等配套设施进一步完善,冬季训练营、冰雪嘉年华等特色活动的举办,不仅吸引了各省(自治区、直辖市)专业竞赛队员和当地业余体校的学生,也带动着周边农民在冬闲时来雪场就业,“从猫冬变忙冬”。

打造适合滑雪的雪质,则需要加点“气象料”。扎兰屯金龙山滑雪场有限责任公司办公室主任张影介绍,雪场里15个气象监测站提供的温度、湿度、风力等11种气象要素信息是人工造雪的“好帮手”。例如,在湿度低时多开几排喷嘴,造出来的雪更加细腻柔软;根据风向及时调整喷雪方向,可以提高造雪效率、节约成本。

“一旦预报风力达到4级以上,我们会提前关停缆车索道。收到气温降低的预报后,会提示游客增添衣物。”张影指着雪场游客大厅的显示屏介绍,每条赛道的风速、温度、湿度等信息都会在此实时显示。

气象+文旅,为冰雪旅游再添“一把火”

“以前冬季是内蒙古的旅游淡季,大家喜欢去温暖的南方过冬。现在反过来了,店里从没接过这么多单。”呼伦贝尔市街头一商铺内,老板娘正忙着装箱邮寄特产,不忘招呼记者进屋喝口热奶茶暖暖身子。

办好一个会,提升一座城。围绕“十四冬”,内蒙古自治区推出25条冬季精品旅游线路,一些景区首次实现冬季运营。其中,呼伦贝尔市共有61家A级旅游景区、星级乡村(牧区)接待户及乡村旅游重点村开门营业。

“欢迎大家和我一起走进呼伦贝尔大雪原!”呼伦贝尔市文化旅游广电局副局长杨红介绍,“我们推出了冰雪那达慕、冰雪‘伊萨仁’等活动,让游客感受不同的民族风情。”

近年来,呼伦贝尔文旅与气象部门建立高效联动机制,重点旅游景区和线路上的气象监测站网越织越密,气象服务产品也向着数字化和智能化转型。杨红拿出手机点开整合了全市文旅资源的小程序“指尖上的呼伦贝尔”,“气象数据的接入,方便游客合理定制出行规划。”

气候资源是旅游资源的重要补充。呼伦贝尔地处北纬47°至53°的冰雪黄金纬度,近200天的冰雪期,带来幻日、雾凇、云海等丰富气象景观,赋予发展冬季旅游多种可能。

自2018年以来,呼伦贝尔气象部门先后助力根河市获得“中国冷极”国家气候标志、牙克石市获得“中国冰雪之都”国家气候标志,帮助扎兰屯等地获评“中国天然氧吧”,同时联合文旅部门开展气象景观预报科研攻关。

有了优质气候品牌的加持,越来越多的游客选择去牙克石体验“泼水成冰”,在根河与“冬日精灵”驯鹿亲密接触。2023年,牙克石接待游客72.77万人次,根河接待游客101万人次。

金龙山滑雪场的滑雪少年 张奥光 摄影

挖掘极寒潜力,冰雪经济散发“热效应”

将“冷资源”打造成“热产业”,不止冰雪运动和旅游。

-36℃,到底有多冷?双手暴露在外10分钟就会冻到发痛,眉毛、睫毛、头发挂满冰霜。在冰封期长达6个月、冰层厚至4米的牙克石,这样的高寒环境却藏着发展冰雪经济的巨大潜力——极寒测试。

在牙克石市获得“中国冰雪之都”的第二年,由呼伦贝尔市政府、内蒙古自治区气象局主办,牙克石市政府、呼伦贝尔市气象局承办的“内蒙古寒地冰雪气候研究中心”正式成立,为工业品耐冷测试等科研成果转化应用按下“快进键”。

极寒试验要尽可能模拟极寒条件,必须选在国内最冷之地、最冷之时开展,图里河国家基准气候站成为最理想的目的地。前不久,国防科技大学在这里组织首次极寒环境外场试验,呼伦贝尔气象部门组织专业团队抓住-40℃的低温窗口期,帮助试验顺利进行。

近年来,聚焦极寒试验需求,气象部门不断加大投入力度,与高校企业共建极寒外场试验基地,还派出3名职工长期驻守提供支持。

2020年,国家高寒机动车质量监督检验中心落户牙克石。汽车生产出来能不能投放市场?得先看能否通过冰雪的“考验”。

在测试工程师的专业驾驶下,记者坐上时速100公里的新能源汽车,狂飙于湖面ABS道、冰雪圆环等多个试验场地。

“高寒环境对汽车的动力、传动、空调、冷却系统的影响很大。”中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司试验部部长李伟说,气象条件是制定高寒测试方案和选定测试时间的关键影响因素。

根据汽车测试需求,当地气象部门依托试验场周边6个自动气象站,定期为企业提供逐3小时精细化预报服务产品,帮助企业提前调整测试时间,2名业务骨干还参与了中汽研高寒测试基地智慧气象应用研究。近年来,当地累计测试车辆2万余台,服务国内外工程师、客户近20万人次,冬季汽车测试市场占有率达30%,创造产值7.27亿元。

冰天雪地也是金山银山。相信以“十四冬”为契机大力发展冰雪经济的“贝尔”,即将迎来属于自己的“出圈”时刻。

(作者:吴彤 段昊书 邢建民 李红梅 责任编辑:刘淑乔)