新时代新征程新伟业·气象服务经济社会高质量发展系列报道①

丰歌再起 守护满种满仓——全国秋收秋种气象服务综述

11月1日,广西壮族自治区钦州市康熙岭镇那沙村万亩水稻陆续成熟。李斌喜 摄

瓜果飘香,虾肥蟹美,稻菽千重浪……11月7日,据农业农村部最新农情调度显示,全国秋粮已收获12.37亿亩、完成94.7%。继夏粮增产丰收后,广袤的田野上再次奏响丰歌,恰似呼应着刚刚落幕的党的二十大盛会对粮食安全的期盼。

在这令人振奋的“丰收答卷”上,也书写着气象工作者的智慧和担当。

国省联动

筑牢粮食安全“压舱石”

17市(州、直管市、林区)68县(市、区)340.67万人受灾,农作物受灾面积达402.91千公顷……这是8月15日的湖北。彼时正值秋粮产量形成的关键时期,一场罕见的高温干旱不仅打乱了作物生长的步调,更威胁着人民群众生命安全。

除了密切关注天气形势、指导农户科学抗旱以外,湖北气象部门还要抢抓时机向天借水。长期严阵以待下,荆楚大地所有人工影响天气作业力量像一张拉满的弓,已被用到极致但还不足以射穿困局。

9月11日18时,湖北省远安县气象局在望家作业点开展人工增雨作业,有效缓解了当地旱情,增加水源工程蓄水。张长志 摄

而就在这一天,针对持续多日、覆盖12个省(自治区)的旱情,中国气象局印发《关于做好秋粮作物高温干旱气象服务的通知》,要求把做好秋粮作物高温干旱气象服务作为当前农业气象服务的重要任务,更明确要适时调度国家高性能增雨飞机跨区开展联合人工增雨作业。

5天后,一架落在襄阳刘集机场的“新舟”国家高性能人工增雨作业飞机打破了胶着的局面,迅速盘活空地增雨力量,让多地沐浴甘霖。不止湖北,高性能人工增雨作业飞机还先后飞抵重庆、河南,为抗旱保秋粮贡献力量。

这,正是保秋粮丰收气象服务全国一盘棋的落子之一。

布局始于7月7日,“三夏”生产接近尾声、也是主汛期拉开序幕之时。中国气象局召开专题会议,在总结梳理今年保夏粮丰收气象服务的基础上,研究部署秋粮生产气象服务工作。

很快,在这张“施工图”的基础上,《全力以赴保秋粮丰收气象服务工作方案》规划了更加明晰的“任务表”,着重要求坚持分类施策,突出服务重点,强化风险研判,凝练核心科技,推进农业气象服务提质增效。各级气象部门跟进部署,加强组织领导,因地制宜印发工作方案,成立服务专班;强化技术支撑,构建农业气象服务指标和灾害风险预警业务体系;优化服务产品,升级一体化现代农业气象服务平台,开发智慧农业气象服务场景……多措并举融入地方秋收秋种大局。

在关键农时或灾害性天气来临前后,依托中国农业气象业务系统网页版(Web-CAgMSS)等智慧服务平台建设,日益成熟的“智能网格预报实况+农业气象指标与模型”业务流程和全国“一张网”格点产品体系,让国省市县为农服务的力量拧成一股绳,为农服务的人力、物力、智力沿着机制的绳索在上与下之间穿梭流淌。

10月,内蒙古自治区准格尔旗气象局新品种“张杂谷”气象试验田喜丰收。郝向伟 摄

科技加持

知天而作丰收有底“气”

初霜冻,秋收的“大敌”,发生越早对作物丰收的影响越大。

10月4日至6日,受强冷空气影响,东北地区、华北北部出现大范围初霜冻。在气象现代化建设成果的支撑下,中央气象台利用精细化格点预报技术、模式后处理技术对预报进行有效订正,使霜冻预报准确率提高15%至21%,在今秋第一场霜冻降下前,为相关部门和农户提前安排收获计划,准备防霜物资,采取促早熟、防早霜措施等提供了有力指南。

放眼全国,防霜冻气象服务各出“奇招”:辽宁省气象局构建地表霜冻风险预报模型,帮农户捕捉住了小面积霜冻后气温回升的作物收晒“窗口期”; 内蒙古自治区气象局与自治区农牧厅提前发布农牧业气象灾害风险预警,动员群众做好设施农业大棚及大田的防霜冻准备工作;陕西省宝鸡市、眉县气象局联合市县农业农村部门编制《眉县猕猴桃防风防霜冻气象适用技术实验方案》,助力果农增产增收……

“这次霜冻我们应对及时,基本没有太大影响!”“再也不用‘赌’天气了!”“心系果农知风雨,气象服务暖人心!”

……

农户的心声成了气象科技支撑颗粒归仓的最好褒奖。

“分作物、分灾种、分区域”的全国精细化农业气象灾害及风险预报产品,更加成熟的作物长势综合评估和产量预报,以及病虫害发生发展和防治气象条件预报技术体系……今年以来,依托越发精密的农业气象监测网,以农村气象防灾减灾第一道防线、保障粮食安全智慧气象服务、种业气象服务和卫星遥感应用试点为抓手,气象科技已经成为农业丰产丰收的新动能。

其中,在中央纪委国家监委驻农业农村部纪检监察组监督下,卫星遥感技术在农业气象服务中的应用持续深化:黑龙江气象部门结合农作物的物候特征,对主要农作物种植面积及变化趋势进行遥感估算和分析;吉林气象部门基于卫星遥感技术开发了本地化水、旱田粮食产量预估模型,完善了草地贪夜蛾迁飞路径模型;陕西气象部门利用卫星遥感监测与土壤墒情监测系统,结合自主研发的农业气象灾害风险预警业务助手,实现水稻、玉米等作物高温热害风险等级自动计算;河北气象部门应用高分系列卫星开展玉米等农作物的种植分布遥感监测,借助“环境减灾二号”卫星的光谱通道优势积极开展农作物遥感监测……

田间地头激荡的气象科技之力,让端牢“中国饭碗”有了重要支撑,也让农户增收致富有了充足底气。

优化供给

让专业优势落地为丰产“加分项”

在金秋时节的安徽蒙城,154.8万亩玉米正值收获季。农业气象专家定期到田间“把脉问诊”,让小辛集乡白庙村金富家庭农场负责人孙凤君倍感安心。“自从6月初,玉米种到地里,天就一直旱着,可把我们愁坏了,好在服务就一直没停过。气象和农业专家会定期到田里进行指导,大旱之年,能有这收成,放到以前想都不敢想。”

“未来几天天气晴好,但别着急收玉米……”在河南省浚县卫溪街道八里庄村,气象建议则通过大喇叭传递开去。种粮大户周位起一边听着大喇叭里的信息,一边通过手机查看秋收秋种进度和玉米最佳收获期预报:“根据气象预报,玉米适时晚收比提前收每亩增产了近50斤,我流转的3000多亩地,一下子就增收15万元!”

9月20日,河南省周口市气象农业联合开展大豆玉米复合种植测产取样调查。檀艳静 摄

在今年第11号台风“轩岚诺”北上影响我国东北地区时,电视荧屏成了吉林农户获取农业气象信息的重要窗口——在“农事气象站”栏目里,新闻发布会上,农业气象专家及时出现讲解苗情长势,根据台风走势和天气预报提出农事建议,并为农户答疑解惑。

当然,这不只是气象一家之事,更需要统筹内外资源、加强部门联动。8月12日,中国气象局党组书记、局长庄国泰与中央农村工作领导小组办公室主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健一行就围绕保秋粮丰收的当前任务和推动气象服务“三农”工作水平提升的长远目标进行深入交流;22日,农业农村部和中国气象局首次联合发布农业干旱风险预警,进一步丰富农业气象灾害风险产品体系……各级农业农村和气象部门也进一步深化合作,在秋收等关键农时深化农业气象服务,最大限度凝聚起保秋粮助丰收的合力。

在更广阔的网络空间中,中国气象局公共气象服务中心与国家气象中心联合组建的保秋粮丰收联合工作专班,针对农机手和决策者新上线的两款产品——“机收气象精细预警提示”和“机收作业气象风险服务提示”,分别以“测亩易”App、“中国农机化”微信公众号和农业机械化信息网为载体,助力秋粮顺利收割;内蒙古自治区生态与农业气象中心研发的节水灌溉气象适用技术,具象化为手机App中精细到田块的灌溉时间和灌溉量预报,让农户一目了然,现已惠及粮食主产区两万余亩田地,取得良好经济效益;黑龙江气象部门聚焦大豆关键发育期和关键农时,滚动订正预报,适时开展防雹作业,有效保障扎音河镇大豆作物鼓粒期质量,受益面积达14万亩……

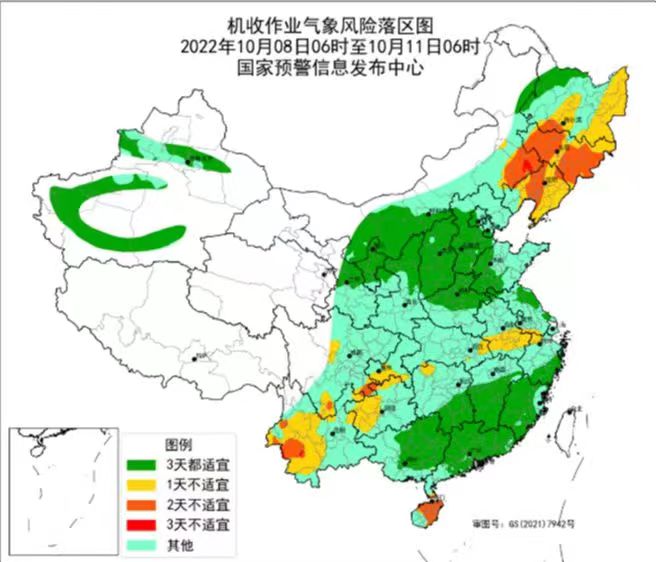

2022年10月8日6时至10月11日6时机收作业气象风险落区图

独特的专业优势,只有落地成为精细化服务产品,通过更加贴心的方式,便捷的渠道,让农户看得懂、用得上,才是真真正正的丰产“加分项”。(钱永兰、蔡芗宁、延昊、刘庆忠、张广梅、王祯晗、吴剑、袁园、敖艳梅、马楠、马洵、孙毅博、张运国、张晓霞、吴卉、闫平对本文有贡献)

(作者:叶奕宏 )

新时代新征程新伟业·气象服务经济社会高质量发展系列报道②

智慧防灾守住乡村振兴“底线”

发挥气象防灾减灾第一道防线作用,是习近平总书记对气象部门的殷殷嘱托,突显了气象防灾减灾在国家综合防灾减灾救灾中的功能和定位。

农村是防灾减灾救灾的最薄弱环节。乡村要振兴,必须从根本上解决“农村不设防”的短板问题。今年5月,中国气象局推进农村气象防灾减灾第一道防线试点工作,河北、重庆、贵州、陕西等四省(直辖市)气象部门立足当地特点,苦练“内功”、勤修“外功”,守住农村防线。

苦练“内功”增本领 灾前灾后早当先

对于气象灾害防御而言,预报预警信息准确,至关重要。而气象观测犹如洞察灾害的“眼睛”,是精准预报预警的基础。

今年,河北气象部门推进14部X波段双偏振多普勒天气雷达建设;完善地基遥感垂直观测网,扩大雷达探测覆盖区域;在暴雨山洪地质灾害易发区建设975个地面降水观测站,提高局地小尺度天气观测能力。重庆气象部门选择在中小河流、山洪危险区、地质灾害隐患点、暴雨高风险区和高海拔地区新建373个地面自动气象站,新增9部天气雷达,实现多要素气象观测乡镇全覆盖,雷达观测距地1公里高度覆盖率提高到87%。截至目前,重庆市村级预警服务站建设覆盖率达99.52%。

“预防为主、避险为要”是自然灾害防范应对中始终坚持的一项原则。预报精准的前提除了监测精密以外,更需要提前明确“险”在何处。对此,试点地区气象部门切实开展气象灾害综合风险普查工作,推进其成果在农村应用。

短时强降水引发的山洪是河北省西部山区常见的自然灾害。省气象部门基于暴雨灾害致灾因子危险性调查结果,收集整理全省山洪沟基础地理信息,在太行山区和燕山山区建立针对920条山洪沟的1级至4级的1、3、6、12、24小时五种预警时效的山洪气象灾害致灾阈值库。同时,更新基层气象防灾减灾“一张图”,试点开展以乡镇为单元的气象灾害综合风险普查工作。

高温是今夏不可忽视的关键词。陕西气象部门利用气象卫星遥感监测与土壤墒情监测系统,结合自主研发的农业气象灾害风险预警业务助手,实现水稻、玉米等作物高温热害风险等级自动计算。

灾后理赔也是避险过程中不可或缺的一环。对此,贵州不断强化气象灾害风险普查成果在气象指数保险中的应用,目前已搭建茶叶低温、冰雹,辣椒干旱等气象指数保险支撑平台,实现指数和风险实时查询,为相关部门、保险公司等用户提供决策参考。

充分发挥预报、预警、响应、转移等在自然灾害防御中的作用,需基层防灾减灾队伍精准发力,打通“最后一公里”。

6月3日12时,曾受过培训的贵州省松桃苗族自治县盘石镇响水洞村监委会主任田如辉发现桃树湾1组、2组存在滑坡变形迹象,立即向上级汇报,帮助28户60人安全撤离。这是贵州气象部门协调相关部门将防灾减灾知识纳入气象信息员、农村网格员等培训内容并发挥积极作用的一个缩影。

重庆建立完善群测群防体系,将气象信息员、地质灾害四重网格员、森林防火巡查员、防汛责任人等在内的169万应急责任人纳入预警信息发布系统接收预警信息。河北开展县级灾害性天气监测预警专项培训,完善气象信息员与基层社区网格员、地质灾害群测群防员等应急队伍的融合机制。

勤修“外功”见成效 联防联动筑屏障

锚定健全“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾体制机制,试点地区气象部门积极争取地方党委、政府支持,探索建立面向地方党委、政府主要领导的报告机制,加强部门间规划统筹和共建共享。

河北气象部门健全面向地方党委、政府主要领导的直通式报告机制,强化部门合作,基于机顶盒IP地理位置,与广电部门联手实现预警信息在电视画面的精准靶向发布;在通信运营商的协助下,开展灾害性天气高级别预警信息手机短信全网发布;联合涉农部门,为2.6万名农机手提供预报预警服务。

陕西气象部门与10个市82个县(区)政府签署市厅、局县合作协议,开展农村气象防灾减灾、乡村振兴战略等气象服务示范市(区)建设。9个市区40个县(区)将农村气象防灾减灾工作列为重要内容推进落实。同时,省局还与省减灾委、防指、交安委等单位联合建立省市县极端天气快速应急热线机制,实现联合研判、联合部署、联合落实灾害性天气防御工作。

贵州强化气象预警在防灾减灾中的先导作用,省防汛抗旱应急预案明确将气象部门发布预警信息作为启动应急响应的首要条件。

针对农村老人、儿童等群体接收应用气象预警信息能力偏弱的情况,贵州气象、通信管理、广电等部门联合推进预警信息精准靶向发布和应急广播建设。截至10月底,全省接入应急广播播发气象信息的县(区、市)达63个,占全省县级行政区的72%,农村预警信息发布覆盖面进一步扩大。

重庆完善利用应急广播、电视机顶盒发布和传播预警信息机制,截至11月,全市共13个区县利用近3.2万个应急广播发布和传播预警信息。同时,推进34个区县建立完善气象灾害防御指挥部办公室双主任制,联合市应急管理局在开州开展预警管理试点,完成基于御天智能预警信息发布系统的自动发布功能开发,并完成内部业务功能测试。

与此同时,各试点地区大力推进健全以气象灾害预警为先导的应急联动机制,积极融入综合防灾减灾全过程,与各部门协同做好农村防灾减灾工作。

今年汛期,多地在面临灾害性天气时能化险为夷,在很大程度上得益于机制建设成果——

5月29日,贵州惠水出现特大暴雨,县政府基于气象预警与水利部门对风险河段的综合研判,及时组织两处风险河段的130余名群众提前转移避险。

7月14日,陕西商洛市防指收到暴雨红色预警信号后,立即部署防范山洪地质灾害和中小河流洪水及危险地段人员转移等工作,降水引发的山体滑坡、路面塌方未对群众造成影响。

8月29日,重庆开州区三汇口乡出现特大暴雨,在气象部门接连发出暴雨橙色、红色预警和地质灾害气象风险预警后,各部门、乡镇(街道)以“预警短信+大喇叭+挨户检查”的方式实现“早预警、秒传达”。

(唐宇琨、刘娜、吉庆、杨佐超、王贞、周均燕、赵久丽、杨春竹、马洵等对本文有贡献)

(作者:吴卉)