每一处古迹,都是历史与自然交融的印记。在气候变暖背景下,暴雨、洪水、风沙、极端高温等气象灾害,正对文化遗产带来前所未有的挑战。

保护文化遗产,离不开对“天”的认知与应对。每年的4月18日是联合国教科文组织确立的国际古迹遗址日,今年主题聚焦“灾害与冲突下的遗产应对准备”。从古人“观象授时”的智慧,到当今气象科技减灾的强大力量,中国气象部门正协同文物、文旅等部门深入开展文化遗产挖掘传承等文物保护工作,为弘扬中华优秀传统文化、凝聚共筑中国梦作出气象贡献。本期“气象博观”,带您走进风雨中的那些古遗址,探访一下古人是何以抵御风雨、现代科技又是如何施展身手的。

文化遗产保护的韧性之道

每一处遗产,皆为文明与自然共生共存的见证。每一次风雨,都是对人类记忆与历史延续的考验。

今年国际古迹遗址日主题为“灾害与冲突下的遗产应对准备”,既是对国际古迹遗址理事会(ICOMOS)成立六十周年行动成果的回顾,更是一次对文明延续性的深刻追问:在多重风险交织的时代,文化遗产如何守住根脉、延续文明?

自然灾难频仍,文化遗产保护呼唤全球合力

战争、冲突、自然灾害……这些灾难性事件从未远离人类文明的进程。近年来,ICOMOS反复提及气候危机、冲突危机、防灾减灾等主题,折射出文化遗产正面临多重挑战与角色重塑。

谈及今年主题的意义,中国古迹遗址保护协会表示,在“灾害与冲突”主题背景下探讨遗产对社会、环境、经济和政治的影响,以及在构建可持续未来中所发挥的作用,是ICOMOS积极响应时代变革,汇聚文化遗产领域专业力量,在充满挑战的时代,携手全球同行筑牢文化遗产韧性之基的应对策略,也是对全球文化遗产保护理念的重新唤醒。

“这一主题,实质上是在敦促国际社会更早地开展合作,提高我们在复杂灾害条件下保护文化遗产的能力。”东南大学建筑学院教授董卫指出。

3月28日的缅甸曼德勒地震不仅导致大量人员伤亡,还造成上百座寺庙损毁。超过30支中国救援队、医疗队及20余国救援力量驰援震区,展现了文化遗产保护的国际性和人类命运共同体理念。“这充分体现了文化遗产保护的国际意义,唯有各国携手、多学科融合,才能增强人类文明应对冲击的韧性。”董卫说。

气象服务,嵌入文物保护“全周期”

除了国际合作与全球合力,精细化的气象服务也在文化遗产保护中扮演着越来越重要的角色。中国作为文化遗产大国,遗产种类多样、分布广泛,面临的气象灾害风险也更复杂多元。国家气象中心气象服务室副主任杨琨表示:“各类灾害性天气以及气候变化不仅可能导致古迹受损,还会影响其所在地的生态环境、人员安全与旅游产业等。”

4月11日,北京发布大风橙色预警信息后,圆明园遗址公园采取多项防范举措,为古树穿“铁甲”,户外展示文物紧急“搬家”,实现精准防护。

数据显示,2016年至2021年,平均每年约有33次自然灾害影响我国世界遗产,以气象灾害为主,包括暴雨、台风、大风、强对流等,其中暴雨灾害占比超过50%。2016年台风“莫兰蒂”重创厦门鼓浪屿,导致3000余株树木倒伏、300余座历史风貌建筑受损;2021年河南发生的极端强降水使龙门石窟、大运河等遗产不同程度受灾。

“我国很多遗产地位于地质结构复杂的山区、河谷、冲积平原等地带,极易受到泥石流等次生灾害影响。”董卫指出,“木构、夯土、砖石等结构更是经不起风雨冲刷,急需系统性环境评估与风险管控。”

面对愈加复杂的气候风险挑战,气象服务正在深度嵌入文化遗产保护的全流程:

在甘肃,气象部门与文物局、敦煌研究院积极打造“数字敦煌”气象服务,做好环境调控,助力科学决策。在宁夏,气象部门通过数据分析,科学划定西夏陵遗址保护修复的黄金时段……

杨琨介绍,2018年至2021年,我国已有约四分之三的遗产地建立了大气环境监测体系;目前,气象部门不断完善以气象预警为先导的应急响应联动机制、重大灾害性天气“叫应”服务机制以及“灾前—灾中—灾后”全流程预报预警服务机制等,为文化遗产筑起更坚实的“防护屏障”。

融合之道,重塑守护文明的能力体系

从防灾视角切入文化遗产保护,“合力”仍是关键词。当前,对于文物古迹来说,修缮是最有效的防灾减灾举措之一,大量古建筑之所以出现灾损,在很大程度上是因为地方政府对低级别古建筑的修缮投入不足,致使其抗灾能力相对薄弱。

“应加强部门沟通协作和跨学科研究,充分利用气象现代化成果,合力做好遗产保护”,杨琨建议,还需全面系统地评估和研判气象灾害和气候变化带来的风险、影响与挑战,加强制度建设,将古迹遗址等文化遗产保护纳入防灾减灾体系。

董卫提出,可依据气候分区与地理特征,将全国划分为不同的历史文化片区,按照文化遗产类型及其可能受到气象影响的方面制定差异化保护预案。“条件成熟的地区还可以借助AI大模型开展气象环境与文化遗产的耦合分析,形成覆盖全国的区域气象灾害预报预防网络。”

他还强调,中国传统农业文明中积累的丰富气象知识,如二十四节气与地方物候经验,也应成为现代遗产保护的一部分。“这些古代智慧,正是先民与气象互动的长期成果,也是我们今天构建保护体系的重要文化基因。”

文化遗产从来不是静止的存在,它在历史中被建构,在现实中被理解,在风雨中被守护。今天我们弘扬中华优秀传统文化、推崇文化遗产保护传承,当以更高的历史自觉、更强的科技支撑全力应对风雨的侵蚀、灾害的挑战,为我们的后代守住文明的根与魂。(王婉)

陶寺遗址:问天对话四千年

四月的阳光,倾洒在晋南黄土地上,轻柔温暖。放眼望去,山西襄汾县陶寺乡层层叠叠的田野间,一个规模宏大的遗址,悄然浮现于天地之间。

这里是陶寺遗址,作为“中华文明探源工程”的重要遗址,40余年来的考古发掘已出土文物5500余件。其中,有一项被誉为“天花板级别”的发现——陶寺古观象台,更是让世人窥见了先民“问天”之志与观象授时的智慧。

在陶寺遗址博物馆,展馆通过模型复原出陶寺先民观天测象的场景:天光微曦,古观象台上一根根夯土柱投下斑驳光影。当清晨的第一缕曙光越过远处的崇山,几位早已等候多时的陶寺先民站在特定的观测点记录位置、加以标记,迎接新的节令到来。

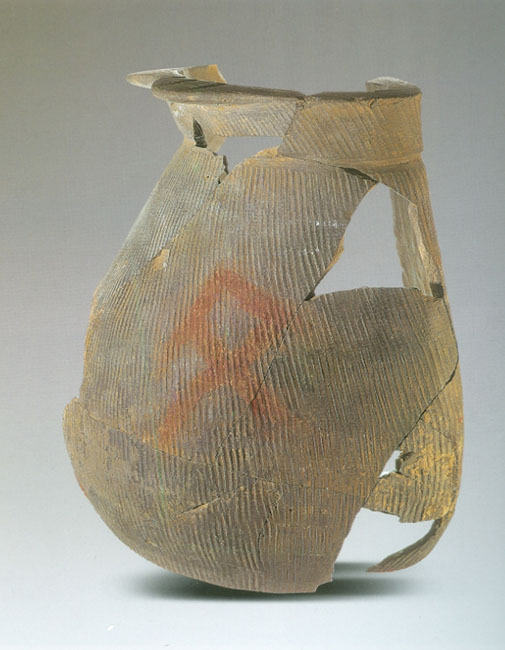

陶寺朱书扁壶 来源:陶寺遗址博物馆

“陶寺古观象台被认为是二十四节气的主要源头,陶寺先民通过夯土柱间12道缝隙观测日出方位、捕捉星辰轨迹,可精准划分20个节令。”中国社会科学院考古研究所、原山西考古队领队何驽介绍,这一发现印证了《尚书·尧典》中的记载——“历象日月星辰,敬授人时”。

如今,在陶寺遗址考古发掘过程中,也面临着气候变化带来的全新挑战。

“刚出土的文物遇热时内部分子运动活跃,体积膨胀,容易产生热裂现象。”中国社会科学院考古研究所山西第二工作队队员郭佳晨,指着刚修复的陶鬲解释。“我们与气象部门建立了预警联动机制,能够第一时间获取高温、暴雨预警信息,并根据预警信息调整作业时段。”

为提升文物防灾能力,临汾市气象局在陶寺遗址附近安装了自动气象站,对温度、湿度、气压、降水等气象要素进行实时监测,为文物保护和文物发掘提供了精准的环境信息。

“强风和暴雨不仅会直接破坏遗址的建筑结构,还会改变周围环境,如植被破坏和土壤流失,进而影响遗址的稳定性。”陶寺遗址管理中心张怀怀表示,襄汾县近30年来极端大风、暴雨发生频率明显上升,遗址管理中心联合市气象局制定应急预案,一旦收到预警信息,便会立即组织人员对重要文物进行苫盖或加固防护。

“气候变化让遗址保护从‘与时间赛跑’变成‘与规律对话’。”临汾市文物局工作人员的感慨,道出了这场古今对话的真谛,也诠释了守护中华文明根脉的时代责任。(武雅丽 王建敏)

良渚遗址:千年水城 治水范本

最美人间四月天,此时,大观山梨花正白、瑶山祭坛旁的桃花正红,水城门的垂柳与湖面相映成趣。

太湖之滨的良渚遗址群静卧在浙江余杭的山水之间,这座距今5300—4300年的史前文明遗址,以超凡的智慧构建了水城文明。气象数据显示,该区域年降水量达1578毫米,梅雨期间年均降水量达277毫米,湿度维持在80.4%左右。即便在距今四五千年前的新石器时代晚期,这一带的气候也基本呈现多雨潮湿的特点。考古研究发现,良渚先民在此选址布局时的防洪考量着实令人惊叹。

良渚人将都城建于天目山余脉与杭嘉湖平原交界处,利用地势落差形成天然的防洪梯度。考古发现的11条水坝遗址,构成总长6.5公里的立体防洪体系:高坝在山谷,构成蓄水库;低坝群分布在平原地带调节径流。这种“梯级拦蓄”理念,比大禹治水早千年。

良渚文化玉璧 来源:良渚博物馆

而湿度管理更显精妙,在莫角山台地9米高的黄土夯筑层中,每10厘米便夹铺一层芦苇防潮带。考古监测显示,其湿度缓冲效能相当于现代混凝土的72%。居民多沿河而居,采用干栏式建筑。这种建筑的底部有1.5米架空层,既能防潮,又可作仓储空间,这些设计,至今仍在江南水乡延续流传。良渚,正是人们心中“水城”的雏形。

面对气候变化挑战,良渚遗址保护融合科技与古法,探索出“数字+生态”的江南模式。莫角山自动气象站实时监测遗址公园内气象要素变化,而整片遗址更已构建起涵盖天气雷达、风廓线雷达等在内的立体气象精密监测网络。一旦区域出现强降水,临灾报警将启动,相关管理人员能够第一时间收到气象部门发布的预警信息。

站在莫角山宫殿遗址俯瞰古城,那蜿蜒的河道仿佛一条条穿越时空的文明血脉。良渚先民用五千年时光沉淀的治水答卷,为应对气候变化提供了永恒启示。当无人机掠过依然发挥着灌溉功能的古河道,我们不仅看到了文化遗产的延续,更体会到了一种在暴雨与洪流中与天地共生的永恒韵律。(麻碧华 李文蜜)

三星堆遗址:解码气候 探秘古蜀

作为古蜀文明留给后人的灿烂文化瑰宝,三星堆遗址不仅因其神秘的青铜器而举世闻名,也因其独特的地理气候条件与考古保护价值受到高度关注。

四川盆地自古受地形阻挡影响,形成了独特的气候特征,北有秦岭阻挡冷空气进入,南有孟加拉湾持续输送水汽,导致盆地内终年温暖湿润。正是在这样独特的气候条件下,三星堆遗址的碳化种子、碳化丝织物等得以大量保存。四川盆地地区无霜期接近300天,土壤温度和湿度的变化幅度较小,虽然无法阻止竹木、丝织品等有机文物的降解与腐烂,但对青铜器、陶器、金器等文物的保存提供了相对稳定、友好的气象条件。

三星堆博物馆展出的黄金面具 来源:千库网

自2023年起,四川省德阳市气象局围绕“三星堆+气象”开展智慧服务专项试点工作,并联合四川省气候中心深入三星堆考古研究院、德阳市文旅局、三星堆博物馆等单位开展走访调研。

调研发现,地下文物在挖掘过程中对气温、湿度等气象条件有着极为苛刻的要求,尽管当前考古工作已可借助考古挖掘舱实现严格的控温控湿,但由于三星堆遗址范围较大,部分文物仍暴露在露天环境中,面临灾害性天气和气候变化的直接影响。

对此,德阳市气象局进一步加强对三星堆古气候研究,联合四川省气候中心深入分析出土文物反映的古气候特征,为文物保护和环境评估提供更科学的依据。通过建设地面气象精密监测网,促进文物保护气象观测智能化,并以智能网格预报应用为基础,分析广汉及周边地区高影响天气小尺度演进特征及影响机制,为三星堆遗址区智能气象服务建设打下基础。不仅如此,市气象局还以“三星堆+气象”为主题,创作了系列科普课件、文艺节目等,举办专题科普讲座与展览,促进科学与文化的融合传播。(蔡嘉婧 杨欢 周雯)

敦煌莫高窟:测风控沙护瑰宝

敦煌莫高窟,这座中国古代文明的璀璨艺术宝库,是古代丝绸之路上不同文明交流互鉴的重要见证。曾几何时,“在莫高窟扫沙子”是许多守护者挥之不去的记忆,如今,“风轻云淡”已成为敦煌莫高窟的新常态。

位于大漠深处的敦煌莫高窟,抵御风沙的侵蚀是其保护工作的重点和难点。为此,甘肃省气象部门积极作为,持续推动现代气象科技手段深度融入文物保护。当地沙尘天气监测预警能力的不断提升,正是得益于气象观测技术持续迭代与进步。气象部门通过数字化手段,气象数据可实时上传至云平台,实现多参数环境信息的集成与全天候在线监测,也促进了相关部门间气象数据信息的高效共享。

莫高窟第156窟南壁张议朝出行图 来源:敦煌研究院

与此同时,高精度风速传感器也在莫高窟保护中发挥着越来越重要的作用。例如,数字气象仪通过内置的高精度风速传感器,可实时监测风速变化,一旦达到设定阈值即触发警报。气象部门结合预报模型和实际监测数据,逐步建立并完善大风预警系统,能通过电视、广播、手机短信等渠道迅速发布预警信息。

在莫高窟的保护实践中,微气候调控也是气象部门坚持监测精密助力守护敦煌莫高窟瑰宝的重要一环——在莫高窟洞窟区安装多个自动气象站和环境监测设备,实时监测气压、气温、湿度、降水量、风向、风速等气象要素,以及洞窟内的温度、湿度、二氧化碳浓度等微环境参数。通过长期数据积累与分析,科研人员掌握了微气候变化规律,为微气候调控提供有力数据支撑。

此外,数值天气模式发展和卫星遥感技术应用,也为风沙路径模拟提供了智能化支持。风云二号系列卫星的相关定量遥感技术等,可动态监测分析亚洲沙尘暴的结构与演变特征,为风沙路径模拟提供了重要的观测依据。

从传统的物理防沙措施到现代科技的精准守护,莫高窟的风沙防御走过了千年历程,在数字化气象科技的加持下,敦煌这颗沙漠中的明珠,正熠熠生辉,焕发着新的光彩。(刘淑乔)

(责任编辑:张林)